|| মেরি কুরি || জন্মদিনের স্মরণলেখায় মৃদুল শ্রীমানী

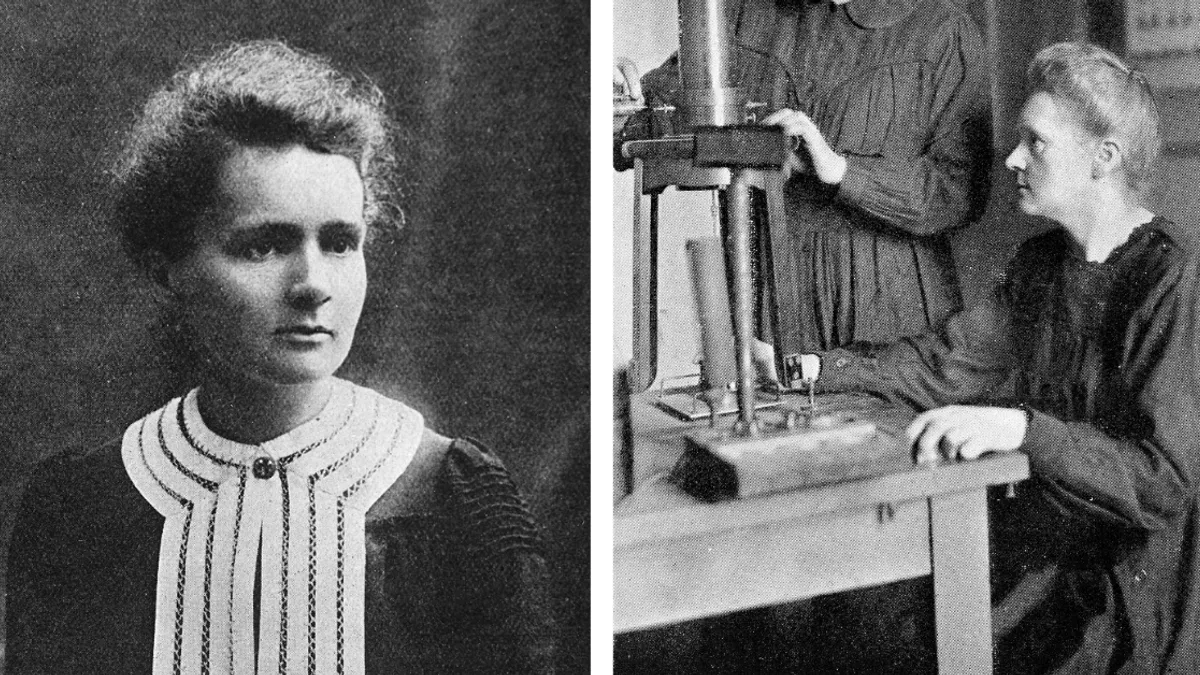

আজ থেকে একশো বছর আগে, ১৯২২ সালে একজন ভদ্রমহিলাকে ফ্রেঞ্চ আকাদেমি অফ মেডিসিনের ফেলো নির্বাচিত করা হল। ভদ্রমহিলা বিশেষ গুণী। দু দুবার বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। পদার্থবিজ্ঞানে ১৯০৩ সালে আর ১৯১১ সালে রসায়নে। কিন্তু মেডিসিনে তাঁর কি অবদান? আমরা রেডিয়ামের আবিষ্কারক মেরি কুরি (০৭ নভেম্বর ১৮৬৭ – ০৪ জুলাই ১৯৩৪) র কথা বলছি।

তিনি পোল্যাণ্ডে জন্মেছিলেন। বাবা ওলাডাইসলো স্ক্লোডোওস্কি আর মা ব্রোনিসলায়ার পাঁচটি সন্তানের একেবারেই কোলেরটি মারিয়া। পিঠোপিঠি সব বাচ্চা। সবার বড়টি ১৮৬২ তে জন্মেছিলেন আর মারিয়া ১৮৬৭তে। তখন ওই রকমই ছিল কি না। মারিয়া পরে হয়ে উঠবেন মেরি।

মারিয়ার মা ছিলেন ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক খ্রিস্টান। বাবা ছিলেন নাস্তিক। তিনি গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। মারিয়ার মাও শিক্ষকতার কাজ করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে পোল্যাণ্ডের এই স্ক্লোডোওস্কি পরিবারটিকে কর্তৃপক্ষের বিদ্বেষের শিকার হয়ে প্রচণ্ড আর্থিক অনটনের মধ্যে চলতে হয়েছে। বাল্যে ও কৈশোরে মারিয়া পড়াশুনায় ভালই ছিলেন। বাবার আদরে পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি গভীর ভালবাসা গড়ে ওঠে। ১৮৮৩ র ১২ জুন তারিখে সোনার মেডেল পেয়ে গ্রাজুয়েট হলেন মারিয়া। বয়স তখন সাড়ে পনেরো। ইতিমধ্যে দশ বছর বয়স হতে না হতেই ১৮৭৮ সালের মে মাসে যক্ষ্মা কেড়ে নিয়েছে তাঁর মাকে। তারও তিন বছর আগে বড় দিদি জোফিয়া মারা গিয়েছেন টাইফয়েডে। এই সব আঘাত মারিয়াকে ঈশ্বরের করুণায় প্রশ্নশীল ও সন্দিহান করে তুলে অজ্ঞেয়বাদী করে দেয়। সেই সময় পোল্যাণ্ডে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ তেমন ছিল না। তাই গ্রাজুয়েট হবার পর মারিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনা করার সুযোগটাই সেভাবে জোটেনি। ছেদ পড়ে গেল পড়াশুনায়। এমন অবস্থায় এক জমিদার পরিবারে কাজ নিতে বাধ্য হলেন তিনি। ওদের বাড়িতে একটি ছেলেকে বড় ভাল লাগত মারিয়ার। কাজিমিয়ের্জ জোরাওয়াস্কি নামে ছেলেটিও তাঁকে ভালবাসতেন। কিন্তু ছেলের বাপ মা গরিব মানুষের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবেন কেন? বিয়ে হল না। যদিও কাজিমিয়ের্জ আজীবন মারিয়ার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি খুব নামী গণিতবিদ হয়েছিলেন। মারিয়ার মৃত্যুর পর মারিয়ার প্রতিষ্ঠিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সামনে মারিয়ার স্ট্যাচুর পদতলে বসে আনমনে সময় কাটাতেন সেই কাজিমিয়ের্জ। মারিয়া ব্যর্থ প্রেম পিছনে ফেলে ১৮৯১ সালে পাড়ি দিলেন ফ্রান্সে। সেখানে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি কষ্ট করে পড়াশুনা করতেন গরিবের মেয়ে মারিয়া। না ছিল প্রয়োজনীয় জামা কাপড়। না জুটত ঠিকমতো খাবার। তবুও গ্যাবরিয়েল লিপম্যানের অধীনে পদার্থবিজ্ঞানের উচ্চতর পাঠ নিলেন তিনি। লিপম্যান ছিলেন গুণী পদার্থবিজ্ঞানী। তিনি ১৯০৮ সালে রঙিন ফোটোগ্রাফি বিষয়ে অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। যাই হোক, ওঁর অধীনে ১৮৯৩ তে মারিয়া পদার্থবিজ্ঞানে একটি ডিগ্রি অর্জন করেন, এবং ১৮৯৪ তে আরেকটি ডিগ্রি পান।

ইতিমধ্যে মারিয়ার যোগাযোগ হয় পিয়ের কুরির সঙ্গে। পিয়ের কাজ করতেন কেলাসবিদ্যা, চৌম্বকত্ব, চাপ দিলে যে এক ধরনের বিদ্যুৎ সঞ্চালন হয়, সেই পিজো ইলেকট্রিসিটি নিয়ে। বিজ্ঞানের বিষয়ে গভীর আগ্রহ দুজনকে কাছে আনল। ১৮৯৫ সালের ২৬ জুলাই পিয়ের কুরিকে বিয়ে করে মারিয়া হলেন মেরি, আর ফ্রান্সের নাগরিক হয়ে গেলেন।

স্ত্রীর গবেষণার রকম সকম আর গভীরতা দেখে পিয়ের মোহিত, উচ্ছ্বসিত। ক্রমে নিজের বিশেষ ক্ষেত্র ছেড়ে স্ত্রীর সাথেই কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন পিয়ের। দুজনের একত্র সাধনা চলেছিল। যে বৎসর ওঁদের বিয়ে হয়, সেই ১৮৯৫ তে জার্মান বিজ্ঞানী উইলহেল্ম রন্টজেন তাঁর স্ত্রী বার্থার আংটি পরা কঙ্কালের হাতের ছবি তোলেন। একটা হঠাৎ করেই ঘটে যাওয়া আবিষ্কার এই এক্স রে। বদ্ধ কাচনলের ভিতরে বাতাসের চাপ অত্যন্ত কমিয়ে আর বিদ্যুৎ প্রবাহ অনেক বাড়িয়ে যে রশ্মি বেরিয়ে এল তা কাগজ, কাঠ, কাপড়, এবং জীব শরীরের মাংসপেশি ভেদ করে চলে গেল। এই এক্স রে আবিষ্কারকে ১৯০১ সালে নোবেল সম্মান সূচনার বৎসরে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে সম্মানিত করা হয়। রন্টজেনের আবিষ্কার ফরাসি পদার্থবিদ হেনরি বেকারেলকে উৎসাহিত করে তোলে। আর মানবকল্যাণে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই রশ্মির অপরিসীম গুরুত্ব একজন নারী জীবন দিয়ে উপলব্ধি করালেন। তিনি মেরি কুরি। সে গল্পে আমরা শেষপর্যন্ত পৌঁছাব।

আঁতোয়া হেনরি বেকারেল ( ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫২ – ২৫ আগস্ট ১৯০৮) ছিলেন মূলত ইঞ্জিনিয়ার, বা প্রকৌশলী। কিন্তু ফ্রান্সের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে তিনি ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তাঁর কাজ ছিল আলোকসংক্রান্ত গবেষণা, কেলাস কিভাবে আলো শোষণ করে, প্রতিপ্রভা, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র, ইত্যাদি। তিনি প্রতিপ্রভা নিয়ে গবেষণার স্বার্থে ইউরেনিয়ামের লবণযৌগ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে একধরনের রশ্মির বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করেন। সেটা ১৮৯৬ সাল। আবিষ্কার হল তেজস্ক্রিয়তা।

ইউরেনিয়াম হল তেজস্ক্রিয় পদার্থ। তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস দুস্থিত হয়। তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তুলনামূলক স্থায়ী কেন্দ্রকে রূপান্তরিত হতে চায়। এতে আলফা, বিটা বা গামা রশ্মি বেরিয়ে আসে। বেকারেল এই রশ্মির চরিত্র নিয়ে আলোকপাত করেন, এবং দেখান যে রেডিয়ম ত্বককে পুড়িয়ে দেয়। তিনি বলেন, রেডিয়মের এই বৈশিষ্ট্য রোগের চিকিৎসা দিতে কাজে লাগানো যেতে পারে। বেকারেলের গবেষণার সূত্র ধরে ১৮৯৮ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখে কুরি দম্পতি রেডিয়ম আবিষ্কার করেন। ওঁরা নিজেদের আবিষ্কার সম্বন্ধে ফরাসি বিজ্ঞান আকাদেমিকে ২৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৮ তারিখে অবগত করেন। রেডিয়ম নামটা দিতে একটু দেরি করতে হয়েছে। রশ্মির আধুনিক লাতিন প্রতিশব্দ হল রেডিয়াস। রশ্মির আকারে যে পদার্থ শক্তি বিকিরণ করে, তাকে ১৮৯৯ সালে কুরিরা নাম দিলেন রেডিয়ম। তেজস্ক্রিয়তার আন্তর্জাতিক একককে বেকারেল নামে চেনানো হয়। আর পুরোনো দিনে তেজস্ক্রিয়তার একক ছিল কুরি। এক গ্রাম পরিমাণ রেডিয়ম থেকে যতটা পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা ছড়াত, তাকে কুরি বলা হত। ১৯১০ সালে তেজস্ক্রিয়তার একক ছিল কুরি। সেটা হয়েছিল প্রয়াত অধ্যাপক পিয়ের কুরির স্মরণে। ১৯৭৫ সালে একক ধরা হল বেকারেল। এটি বেকারেলের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এল। এক কুরিতে সাঁইত্রিশ হাজার বেকারেল ধরা হয়।

রেডিয়মের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক ৮৮। তার মানে ওর পরমাণুর কেন্দ্রকে আছে ৮৮টি প্রোটন। আর কেন্দ্রককে ঘিরে ঘুরছে ৮৮টি ইলেকট্রন।রেডিয়মের যে আইসোটোপটির আয়ু সর্বাধিক, তা ১৬০০ বছর টিঁকে থাকার পর র্যাডন গ্যাসে পরিবর্তিত হয়। এই আইসোটোপটিই সাধারণ ভাবে প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এর কেন্দ্রকে ৮৮ টি প্রোটনের সঙ্গে ১৩৮টি নিউট্রন থাকে।

ইউরেনিয়ামের আকরিক ছিল ইউরেনাইট। অথবা পিচব্লেণ্ড। ওর ওই যে পিচ কথাটা ঘন কালো পিচকে মনে করিয়ে দেয়। ব্লেণ্ড মানে তার সাথে এটা সেটা মেশানো। চেক রিপাবলিকের কার্লো ভ্যারি জেলায় ছিল এক স্পা শহর। কাছেই সেন্ট জোয়াকিমের উপত্যকা। সেখানেই জ্যাকিমভ খনিতে মিলত পিচব্লেণ্ড। পৃথিবীর সবচাইতে সেরা মানের ইউরেনিয়াম আকরিক ইউরেনাইট মেলে আফ্রিকার কঙ্গোতে। আরো গুছিয়ে বলতে গেলে সেখানকার শিনকোলোবোয়ে খনিতে। ইউরেনাইট মেলে কানাডায়। সেখানকার সাসকাটচেওয়ান এলাকার আথাবাসা উপত্যকায়। আর গ্রেট বেয়ার হ্রদ অঞ্চলে। আমেরিকার বহু এলাকায় মেলে ইউরেনাইট। আরিজোনা, কলোরাডো, কানেকটিকাট, মেইন, নিউ হ্যাম্পশায়ার, নিউ মেক্সিকো, নর্থ ক্যারোলিনা, ওয়াইয়োমিং এবং উটা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জার্মানি, ইংল্যান্ড, রোয়াণ্ডা, নামিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার নানা স্থানে ইউরেনাইট পাওয়া যায়।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ইউরেনিয়ামের আকরিক উত্তোলনে কাজাখস্তান শীর্ষস্থানীয়। তার পরে অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার স্থান। দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল ও চীনের স্থান তার পরেই। আকরিক উত্তোলনে শীর্ষ দশটি দেশের মধ্যে মঙ্গোলিয়া, ইউক্রেন, তানজানিয়া, উজবেকিস্তানের নাম আসে।

ভারতে প্রথম ইউরেনিয়ামের খনি হয়েছিল বর্তমান ঝারখণ্ড রাজ্যের পূর্ব সিংভূম জেলার যাদুগোড়ায়। এছাড়া ঝারখণ্ডের হাজারিবাগ, বিহারের গয়া জেলা, উত্তর প্রদেশের শাহারাণপুর, রাজস্থানের উদয়পুর জেলার তাম্রখনিতে, ছত্রিশগড়, মেঘালয়, তেলেঙ্গানা ও কর্ণাটক রাজ্যে ইউরেনিয়ামের সঞ্চয় আছে বলে জানা যায়। অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণে রয়েলসীমা এলাকার কুডাপ্পা জেলায় ইউরেনিয়ামের ভাল মাপের সঞ্চয় মিলেছে।

মোনাজাইট নামে যে আকরিক তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমুদ্রের তীরে পাওয়া যায়। ভারতের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকাতেও মোনাজাইট মেলে। এরমধ্যে কেরালার উপকূলীয় এলাকায় যে মোনাজাইট রয়েছে, তা বিশেষ ভাবে ইউরেনিয়ামে সমৃদ্ধ। ভারতের মোট ইউরেনিয়ামের ভাণ্ডার মনে করা হয় ৩০৪৮০ টন। এরমধ্যে ১৫২০০ টন রয়েছে কেরলের উপকূলে বালিতে। বলা দরকার, ভারত সারা বিশ্বের মোট বার্ষিক ইউরেনিয়াম উৎপাদনের শতকরা দুইভাগ উৎপাদন করে। এই উৎপাদন কারখানাটি রয়েছে যাদুগোড়ায়। তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তৈরি সম্ভব হয় না, তাই ভারতকে ইউরেনিয়াম আমদানি করতে হয়।

পৃথিবীতে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়, তার ৯৯ শতাংশ হল ইউ ২৩৮। অর্থাৎ ওর কেন্দ্রকেতে ২৩৮-৯২ = ১৪৬টি নিউট্রন থাকে। যৎসামান্য পাওয়া যায় ইউ ২৩৫। ওতে ১৪৩টি নিউট্রন থাকে। আমাদের পৃথিবী, এমনকি আমাদের সৌরজগৎ তৈরি হবার আগে যে নক্ষত্র বিস্ফোরণ হয়েছিল, তখন থেকে ইউরেনিয়াম তৈরি হয়েছে। মানে পৃথিবীতে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়, তার বয়স পৃথিবীর থেকে ঢের বেশি। ইউরেনিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন জার্মান রসায়নবিদ মার্টিন হাইনরিশ ক্ল্যাপরথ ( ০১ ডিসেম্বর ১৭৪৩ – ০১ জানুয়ারি ১৮১৭)। ক্ল্যাপরথের নেশা ছিল বিশ্লেষণী রসায়ন ও খনিজবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করার। ১৭৮৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ইউরেনিয়াম আবিষ্কার করেন। তা বলে বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম ধাতু বলতে যা বোঝায়, তা তিনি বের করে দেখাতে পারেন নি। সে কাজটা করে দেখালেন ফরাসি রসায়নবিদ ইউজিন- মেলকয়ার পেলিগট ( ২৪ মার্চ ১৮১১ – ১৫ এপ্রিল ১৮৯০)। সেই সালটা হল ১৮৪১। তারও পঞ্চান্ন বছর পরে, ১৮৯৬ সালে ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার হেনরি বেকারেল ( ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫২ – ২৫ আগস্ট ১৯০৮) ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয় ধর্ম দেখিয়ে ছিলেন। সেই বাবদে ১৯০৩ সালে তাঁকে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল সম্মানে ভূষিত করা হয়। ফরাসি অধ্যাপক পিয়ের কুরি তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে আরো গবেষণা করেছিলেন, সেজন্য তাঁর নামও বেকারেল সাহেবের সঙ্গে মনোনীত হয়। কিন্তু মেরি কুরির নোবেল পুরস্কার পাওয়া হত না। কেননা, মেয়েদেরকে আর কে কবে সম্মান দিয়েছে! বেশিরভাগ মানুষ ভাবে মেয়েদের বুদ্ধিশুদ্ধি আর কতটুকু?

চলতি এই ধারণার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে দিলেন সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট গণিতবিদ অধ্যাপক ম্যাগনাস গস্টা মিততাগ-লেফলার ( ১৬ মার্চ ১৮৪৬ – ০৭ জুলাই ১৯২৭)।

সুইডিশ এই গণিতবিদ অধ্যাপক নোবেল পুরস্কার বিচারক মণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন। তাঁর আরও একটি পরিচয় ছিল তিনি মেয়েদের বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করতেন ও বিজ্ঞান বিভাগে মেয়েদের অবদানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। অধ্যাপক লেফলার মেরি কুরির স্বামী পিয়েরকে সতর্ক করলেন, তেজস্ক্রিয়তা গবেষণায় মেরির অবদানই সমধিক। আর সেই কারণে নোবেল সম্মান থেকে মেরিকে বঞ্চিত করা অন্যায় হবে।

লেফলারের উৎসাহ পেয়ে পিয়ের কুরি তাঁর স্ত্রী মেরির অবদানের কথা নোবেল কমিটির কাছে তুলে ধরলে তাঁরা মেরিকেও বেকারেল এবং পিয়ের কুরির সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল সম্মান দিতে প্রস্তুত হন।

এই সূত্রে আরেকজন বঞ্চিত মহিলা বিজ্ঞান গবেষকের নাম আমার মনে পড়ছে। বিয়ে হয় নি মেয়েটির। ছোটবেলায় টাইফয়েডে ভুগে শরীরের বাড়বৃদ্ধি থমকে গিয়েছিল। উচ্চতা হয়েছিল মোটে চারফুট তিন ইঞ্চি। তার সঙ্গে জুটেছিল দৃষ্টিক্ষীণতা। তবে সেটা ছিল নিছক শারীরিক সমস্যা। মন তাঁর ছিল সক্রিয়তায় ভরপুর। বড়দাদার সঙ্গে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করতেন। আর টেলিস্কোপে চোখ রেখে ধূমকেতু খুঁজে বেড়াতেন। যা দেখতেন, যত্ন করে লিখে রাখতেন। আর দাদার সাথী হয়ে টেলিস্কোপের আয়না তৈরি করতেন। সেকালে কাচের পিছনে ধাতব প্রলেপ দেওয়া প্রতিফলক আয়নার প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু হয় নি। ধাতুর পাত পালিশ করে আয়না বানাতে হত। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি এই ছিল অবস্থা। তিনভাগের মধ্যে দুইভাগ তামার সঙ্গে একভাগ টিন মিশিয়ে স্পেকুলাম নামে একরকম সংকরধাতু তৈরি হত। তা পালিশ করে তৈরি করতে হত উৎকৃষ্ট আয়না। দাদা ও বোন, এই যুগলবন্দী কখনো কখনো দিনের মধ্যে ষোল ঘণ্টা ধরে পর্যন্ত আয়না পালিশ করত। মেয়েটির নাম ছিল ক্যারোলিন লুক্রেশিয়া হার্শেল (১৬ মার্চ ১৭৫০ – ০৯ জানুয়ারি ১৮৪৮)। তার জগৎবিখ্যাত দাদা তার থেকে বারো বছরের বড় ছিলেন। তাঁর নাম ছিল উইলিয়াম হার্শেল ( ১৫ নভেম্বর ১৭৩৮ – ২৫ আগস্ট ১৮২২)। জার্মানিতে জন্মানো ও ব্রিটেনের নাগরিকত্ব নেওয়া হার্শেল সৌরজগতের চতুর্থ বৃহত্তম গ্রহটি আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারের তারিখ ছিল ১৭৮১ সালের ১৩ মার্চ। তখন ক্যারোলিন ত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছেন। দাদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জ্যোতির্বিদ্যায় হাত পাকিয়েছেন। কিন্তু মেয়েদের কাজের যথার্থ স্বীকৃতি দেবার অভ্যাস তখনো সমাজে রপ্ত হয় নি।

ততদিন পর্যন্ত সৌরজগতের দূরতম গ্রহ হিসেবে শনিকেই চিনত লোকে। সপ্তাহের শেষবারের নাম ছিল শনিবার। কিন্তু হার্শেল ভাইবোনদের চেষ্টায় শনির পরে এসে গেল ইউরেনাস। এবং এর আবিষ্কার পৃথিবীর সুধীমহলে হৈচৈ ফেলে দিল।

গ্যালিলিও নিজের হাতে তৈরি টেলিস্কোপ দিয়ে বৃহস্পতির চারটি চাঁদ, শনির বলয়, শুক্রের কলা, চাঁদের এবড়ো খেবড়ো পৃষ্ঠতল এসব দেখেছিলেন। কিন্তু দুরবিনের প্রযুক্তি তখনো যে পর্যায়ে ছিল তা দিয়ে সূর্য থেকে ২.৮ বিলিয়ন কিলোমিটার দূরের ইউরেনাসকে গ্রহ হিসেবে স্পষ্ট করে চেনা ও ঘোষণা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ইউরেনাসের আবিষ্কার (১৭৮১) পৃথিবীর বুদ্ধিজীবী মহলকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে, তার বছর আষ্টেক পরে ১৭৮৯ সালে যখন ক্ল্যাপরথ নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করলেন, তখন ইউরেনাসের নামের সূত্রে পদার্থটির নাম হল ইউরেনিয়াম।

সূর্যকে পাক খেতে থাকা গ্রহ হিসেবে ইউরেনাসের চালচলনে কিছু গোলমাল ও অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ওই গোলমালের জন্য দায়ী কে, হদিশ করতে করতে প্রায় ষাট বছর পরে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৪৬ তারিখে নেপচুন আবিষ্কার হল। এইসূত্রে ১৯৪০ সালে ৯৩টি প্রোটন ও ৯৩টি ইলেকট্রন ওয়ালা যে মৌলটি আবিষ্কার হল, তার নাম রাখা হল নেপচুনিয়াম।

সৌরজগতের গ্রহগুলির মধ্যে ভরের দিক দিয়ে নেপচুন গ্রহটি বৃহস্পতি ও শনির ঠিক পরেই। অর্থাৎ তৃতীয়। পৃথিবীর ভর যতটা, তার সতেরগুণ ভর নেপচুনের। সে সূর্য থেকে সাড়ে চার বিলিয়ন কিলোমিটার দূরে থেকে তাকে পাক খাচ্ছে। ওটা সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্বের ত্রিশগুণেরও বেশি। নেপচুন আবিষ্কারের কৃতিত্বের দাবিদার আসলে গণিত। আলেক্সি বুভার (২৭ জুন ১৭৬৭ – ০৭ জুন ১৮৪৩) নামে এক ফরাসি জ্যোতির্বিদ গ্রহদের চালচলনের গোলমাল ধরায় পোক্ত ছিলেন। তিনিই ইউরেনাসের চলনের গোলমাল লক্ষ্য করে বলেন, আরো কোন গ্রহ ইউরেনাসের চলার ছন্দে সমস্যা তৈরি করছে। এরপর দুই গণিতজ্ঞ সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ভাবে গাণিতিক পদ্ধতিতে নেপচুনের অবস্থান নির্ণয় করে দেন। এঁদের দুজনের মধ্যে আরবেন জাঁ জোসেফ ল ভেরিয়ে ( ১১ মার্চ ১৮১১ – ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭) ছিলেন ফরাসি গণিতবিদ আর জন কাউচ অ্যাডামস ( ০৫ জুন ১৮১৯ – ২১ জানুয়ারি ১৮৯২) ছিলেন ব্রিটিশ গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ। গণিতের পদ্ধতি মেনে এঁদের কষে দেওয়া অবস্থানের দিকে ভাল করে তাকিয়ে নেপচুনের হদিশ পেয়েছিলেন য়োহান গটফ্রিড গেল ( ০৯ জুন ১৮১২ – ১০ জুলাই ১৯১০) নামে জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী। নেপচুন আবিষ্কারের চুরাশি বছর পর ১৯৩০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্লুটো আবিষ্কার হয়। প্লুটোর আবিষ্কার নিয়ে গোলমাল বেধেছিল। তবে শেষ অবধি ক্লাইড টমবাওকে প্লুটোর আবিষ্কারকের সম্মান দেওয়া হয়েছে। আবিষ্কারের ষাট বছর পর থেকে প্লুটোকে আদৌ গ্রহ বলা উচিত কি না, এই প্রশ্ন উঠতে থাকে। শেষমেশ ২০০৬ সালে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের প্রায় ৩৯.৫ গুণ দূরত্বে থেকে সূর্যকে পাক খেতে থাকা প্লুটোকে বামনগ্রহ হিসেবে চেনানো হয়। প্লুটো নামটি দিয়েছিল ভেনেশিয়া বার্ণে নামে ইংল্যান্ডের এক এগারো বছর বয়সের স্কুল বালিকা। সে থাকত অক্সফোর্ড শহরে । প্লুটো নামটি ১৯৩০ সালের ১ মে গৃহীত হয়। প্লুটো নামের প্রথম দুই ইংরেজি অক্ষরে এই গ্রহ আবিষ্কারের অন্য এক দাবিদার পার্সিভ্যাল লোয়েল সাহেবের নামটা লুকিয়ে আছে।

প্লুটো আবিষ্কারের বছর এগারো পরে, ১৯৪১ সালে মার্চের আগেই বার্কলেতে, ক্যালিফরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে গ্লেন টি সীবর্গ, আর্থার ওয়াহল, জোসেফ ডবল্যু কেনেডি, এডুইন ম্যাকমিলান চুরানব্বইটি প্রোটন ও চুরানব্বইটি ইলেকট্রন বিশিষ্ট তেজস্ক্রিয় মৌল পদার্থ আবিষ্কার করেন। ওর নাম দেওয়া হল প্লুটোনিয়াম। ফিজিক্যাল রিভিউতে মার্চের সংখ্যায় গবেষণা পত্রটি ছাপা হল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় সামরিক স্বার্থে প্লুটোনিয়াম এর কথা চাপা দিয়ে রাখা হল।

জ্যোতির্বিদ্যা আর নিউক্লিয়ার ফিজিক্স যেন হাত ধরাধরি করে চলেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে জাপানের হিরোশিমায় ০৬ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে লিটলবয় যে পরমাণু বোমাটি নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাতে ইউরেনিয়াম ২৩৫ আইসোটোপটি ব্যবহার করা হয়েছিল। বোমাটিতে ৬৪ কিগ্রা ইউরেনিয়ামের আয়োজন থাকলেও বাস্তবে এক কিলোগ্রামের কম ইউরেনিয়াম কাজে লেগেছিল। আর ওই এক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়ামের মধ্যে আসলে এক গ্রামের তিনভাগের মধ্যে দুইভাগের কম বস্তুকে শক্তিতে পরিবর্তন করা গিয়েছিল।

আগস্ট মাসের ০৯ তারিখে নাগাসাকিতে যে পরমাণু বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তার নাম ছিল ফ্যাটম্যান। ওতে প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করা হয়েছিল।

লিটলবয়ের ভর ছিল ৯৭০০ পাউণ্ড, আর ফ্যাটম্যানের ভর ছিল ১০৮০০ পাউণ্ড। যে বিমানটি হিরোশিমায় বোমা ফেলেছিল ওর নাম ছিল এনোলা গে, আর তার চালক ছিলেন কর্ণেল পল টিবেটস। নাগাসাকিতে ধ্বংসলীলার বিমানের নাম ছিল বকস কার। আর চালকের আসনে ছিলেন মেজর চার্লস ডবল্যু সুইনি।

প্রশ্ন উঠবে যে রেডিয়ম ও মেরি কুরির কথা বলতে গিয়ে ইউরেনিয়ম নিয়ে এত কথা এল কেন? রেডিয়ম পাওয়া যায় ইউরেনিয়মের আকরিক ইউরেনাইট থেকে। একটন ইউরেনাইট ঘেঁটে মোটে এক গ্রামের সাতভাগের একভাগ রেডিয়ম পাওয়া সম্ভব।

বিরাট সংখ্যক বিজ্ঞানীর লিখিত আপত্তিকে নস্যাৎ করে পারমাণবিক শক্তিকে ধ্বংসের কাজে লাগিয়েছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। অথচ এই পারমাণবিক শক্তিকেই যে শান্তির কাজে লাগানো যায়, তার দিশারী ছিলেন মেরি কুরি। রেডিয়ম ইউরেনিয়ম ও প্লুটোনিয়মের চেয়ে অনেক বেশি তেজস্ক্রিয়। তাকে চিকিৎসার কাজে লাগানোর চেষ্টায় মেরি কুরি রেডিয়ম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অত বড় মাপের বিজ্ঞানী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেলে দক্ষ ও অভিজ্ঞ নার্সের মতো মনে করলেন, যত দ্রুত সম্ভব আহত সৈনিকদের শল্যচিকিৎসা সেবা জরুরি। তাঁর মনে হল এক্স রে দিয়ে হাড়ের কোন্ খানে ভেঙেছে, তা লক্ষ্য করা দরকার। মেরি কুরি সার্থক সেবাপ্রতিমা হয়ে চলে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। সঙ্গে নিয়ে গেলেন তাঁর সতেরো বছরের নাবালিকা কন্যা আইরিনকে। ততদিনে তিনি স্বামীহারা। যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত সৈনিকের চিকিৎসার জন্য এক্স রে যন্ত্র চালানো এবং কেমনভাবে তা রোগীর শরীরে প্রয়োগ করতে হয়, তা তিনি ঝটপট শিখে নিয়েছিলেন। আর শিখে নিয়েছিলেন অ্যানাটমি।

এরপর নোবেল পুরস্কারের পাওনা টাকা দিয়ে এক্স রে যন্ত্রপাতি, গাড়ি, জেনারেটর, এসব যোগাড় করে ফেললেন। এমনকি, সেবাকার্যে অন্য মহিলারা যাতে তাঁকে সাহায্য করতে পারে, তারজন্য তাঁদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিতেন তিনি।

মনে করা হয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি অন্ততঃ দশলক্ষ আহত মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করেছেন। এই সময়টাতে এমন প্রতিভাময়ী বিজ্ঞানী নিজের গবেষণার কাজ বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু যখন তিনি গবেষণায় ডুবে ছিলেন, তখনও কি উপযুক্ত সম্মান মেরি কুরি পেয়েছেন?

তিনি বিশুদ্ধ রেডিয়ম তৈরি করে দেখিয়েছিলেন। রাসায়নিক যৌগ থেকে রেডিয়মকে বিচ্ছিন্ন করে পেশ করলেন।বিশুদ্ধ রেডিয়ম ক্লোরাইড দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ করেছিলেন তিনি। ক্যাথোডে ব্যবহার করেছিলেন পারদ। একাজে মেরির সঙ্গী ছিলেন আঁদ্রে লুই দেভিয়ারনে। সেটা ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাস। পাওয়া গেল বিশুদ্ধ রেডিয়ম। যার পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক বা কেন্দ্রকে প্রোটনের সংখ্যা ৮৮। এইজন্য ১৯১১ সালে মেরি কুরিকে রসায়নবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

আগেই বলেছি ১৯০৩ সালেও তিনি স্বামী পিয়ের কুরি এবং হেনরি বেকারেল এর সঙ্গে যৌথ ভাবে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি বিজ্ঞানের দুটি ভিন্নধর্মী শাখায় নোবেল সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। একই ব্যক্তির দুইবার নোবেলজয়ী হবার ঘটনা পৃথিবীতে ঘটেছে। ১৯৫৪ সালে লিনাস পাউলিং রসায়নে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে ১৯৬২ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে জন বারডীন ফিজিক্সে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে ১৯৭২ সালে পুনরায় ফিজিক্সে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৫৮ সালে ফ্রেডরিক স্যাঙ্গার রসায়নে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর আবার ১৯৮০ সালে ওই রসায়নে নোবেল বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু ১১১ বছর কেটে গেল, বিজ্ঞানের দুই ভিন্ন ভিন্ন শাখায় নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ঘটনা মেরি কুরির পর আজো ঘটেনি।

কিন্তু ১৯১১ সালে মেরি কুরির এই নোবেল পুরস্কার পাওয়া নিয়েও একটি তিক্ততার ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। আমরা জানি, পিয়ের কুরি মারা গিয়েছিলেন ১৯০৬ সালের ১৯ এপ্রিল তারিখে। অধ্যাপক পিয়ের নিজের গবেষণা নিয়ে এতটাই তন্ময় হয়ে থাকতেন যে চারপাশের পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর হুঁশ থাকত না। ঊনিশে এপ্রিল প্যারিসে বৃষ্টি হচ্ছিল। অমন বৃষ্টিভেজা দিনে রাজধানীর রাস্তা পেরোতে গিয়ে আনমনা অধ্যাপক পা পিছলে পড়ে গেলে অমনি বেশ ভারি একটা ঘোড়ার গাড়ি তাঁর মাথার উপর দিয়ে চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মাথার খুলি ফেটে তাঁর মৃত্যু ঘটে। স্বামীকে ভালবাসতেন মেরি। কিন্তু জীবনের স্বাভাবিকতাকে অসম্মান করতেন না। ১৯১১ সালে যখন তিনি রেডিয়মকে বিশুদ্ধ অবস্থায় বের করে দেখিয়েছেন, তখন লোকজন রটিয়ে দিল তিনি নাকি ইহুদি।

এটা নিছক রটনা মাত্র। ভিত্তিহীন গুজব। কিন্তু ততদিনে গোটা ইউরোপে ইহুদিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো শুরু হয়ে গিয়েছে। এই সময় দক্ষিণপন্থী কিছু সংবাদপত্র মেরি কুরিকে ইহুদি এবং একই সাথে নাস্তিক বলে চেনানো শুরু করল। এই সময়ে জানা গেল বিধবা মেরি কুরি পদার্থবিজ্ঞানী পল ল্যাঙ্গেভিনের সঙ্গে প্রেম করছেন। পল ল্যাঙ্গেভিন ছিলেন মেরির স্বামী পিয়ের কুরির ছাত্র ও বউয়ের সঙ্গে ল্যাঙ্গেভিনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। তার উপরে ল্যাঙ্গেভিন আবার মেরি কুরির থেকে বয়সে বছর পাঁচেকের ছোট ছিলেন। এইসব মিলিয়ে দিব্যি একটা মুখরোচক কেচ্ছা তৈরি হল। জন্মসূত্রে পোল্যাণ্ডের লোক মেরিকে বিদেশি অনুপ্রবেশকারী আর ঘরভাঙানে হাড়জ্বালানে হিসেবে দাগিয়ে ট্যাবলয়েড কাগজগুলি তুমুল ব্যবসা শুরু করল। যখন কাগজে কেচ্ছা ছাপানো শুরু হল, সেই সময় মেরি কুরি বেলজিয়ামে এক কনফারেন্সে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন, তাঁর বাড়িটি উত্তেজিত বিক্ষোভরত জনতা ঘিরে রেখেছে। গাড়ি থেকে আর নামা হল না বিজ্ঞানীর। দুই শিশুকন্যাকে নিয়ে আশ্রয় নিলেন এক বান্ধবীর কাছে।

যাতে মেরিকে ১৯১১ সালে নোবেল সম্মান না দেওয়া হয়, তার জন্য মেরির বিরোধী পক্ষ উঠে পড়ে লেগেছিল। কিন্তু নোবেল কমিটির বেশিরভাগ সদস্য মেরির কাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তবে, নোবেল কমিটির যিনি চেয়ারপারসন ছিলেন, সেই সোভান্তে আরেনিয়াস মেরি কুরির চরিত্র সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে তাঁকে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু মেরি ছিলেন অকুতোভয়। তিনি বলেছিলেন, আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার নিয়ে আমাকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে, সেখানে আমার শোবার ঘরের গল্প আসবে কেন?

এতটা তেজস্বিনী হলেও লোকজনের নিন্দা ও বিদ্রূপ তাঁর মন ভেঙে দিয়েছিল। নোবেল পুরস্কার নেবার একমাস বাদে মেরি মানসিক অবসাদে ও কিডনির গোলযোগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হন। তারপর গোটা ১৯১২ সাল জুড়ে তিনি বাইরের লোকজনের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখতেন না। চলে গিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডে। সেখানে পদার্থবিজ্ঞানী বান্ধবী হার্থা আয়ারটনের কাছে থাকতেন।

হার্থা বিজ্ঞান গবেষক ছিলেন, প্রকৌশলী ছিলেন, সেই সঙ্গে ছিলেন মেয়েদের সম্মান রক্ষা ও অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সংগঠক। তাঁর সংসর্গে মেরি কুরি মানসিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। দীর্ঘ চৌদ্দ মাস নিভৃত জীবন যাপনের পর ১৯১২র ডিসেম্বরে মেরি আবার গবেষণাগারে ঢুকলেন।

এরপর বেধে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৪ সালের

২৮ জুলাই থেকে ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর অবধি চলল সাংঘাতিক যুদ্ধ। এই যুদ্ধ সম্পর্কে বলা হয়েছিল, এই যুদ্ধের ফলে পৃথিবীতে আর কোনো দিন কোনো যুদ্ধ হবে না। এই যুদ্ধই শেষতম যুদ্ধ।

তবে, বাস্তবে এই দাবি অত্যন্ত অসার বলে প্রমাণিত হয়েছিল। যুদ্ধ শেষের কয়েকটি মাসের মধ্যে ২৮ জুলাই, ১৯১৯ তারিখে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে নতুনভাবে যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করা হল। ভার্সাই প্রাসাদ ছিল ফ্রান্সে। এখানে স্বাক্ষরিত হয়েছিল বলেই নাম দেওয়া হয়েছিল ভার্সাই চুক্তি। এই চুক্তিতে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবার জন্য জার্মানির উপর সম্পূর্ণ দোষারোপ করা হল, এবং বিকট রকমের শাস্তি বিধান হল। মাথা মুড়িয়ে, মুখে চুনকালি মাখিয়ে, ঘোল ঢেলে, উলটো গাধায় চাপিয়ে ঘোরালে যতদূর অপমান করা হয়, তেমনিভাবে জার্মানিকে অপদস্থ করা হল ভার্সাই চুক্তিতে। জার্মানির এমন অপমানে ফ্রান্সের জনতা অত্যন্ত খুশি হয়েছিল। বলা দরকার, দুটি দশক পরেই ১৯৩৯ সালে ১ সেপ্টেম্বর তারিখে বেধে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা।

যাই হোক, রণাঙ্গনে আহত ক্লিষ্ট সৈনিকদের শুশ্রূষা নিশ্চিত করতে অসামান্য ভূমিকা নিলেন মেরি কুরি। নিজেকে উজাড় করে দিলেন তিনি। শ্রমে ও দায়িত্ব পালনে তো বটেই, নিজের নোবেল পুরস্কার বাবদে পাওয়া টাকাও তিনি যুদ্ধ আহত সৈনিককে চিকিৎসা সেবা যোগাতে ব্যয় করে নিজেকে নিঃস্ব করে দিয়েছিলেন।

শুধুমাত্র ওটুকুই নয়, নিজের সপ্তদশী কন্যা আইরিনকেও টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রের বিপদের মাঝখানে। একজন মা হিসেবে এটা যে কতবড় ঝুঁকি নেওয়া, তা কল্পনা করাও সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন।

কিন্তু, মেরি কুরির এই অবদানকে স্বীকৃতি দিতে ফরাসি সরকার ব্যর্থ হন। অথচ যুদ্ধ শেষ হলে সারা পৃথিবী জুড়ে মেরি কুরির খ্যাতি বাড়ছিল। সকলে তাঁকে ডাকে। তিনি গড়ে তুলেছেন রেডিয়ম ইনস্টিটিউট। সেটা ১৯১১ সালেই। চারটি বিষয়ে বিশেষায়িত বিশ্বমানের গবেষণাগার ছিল রেডিয়ম ইনস্টিটিউটে। ফিজিক্স কেমিস্ট্রির পাশাপাশি ছিল মেডিসিন ও বায়োলজি বিষয়ক গবেষণাগার। তবে সমস্ত কাজের লক্ষ্য ছিল তেজস্ক্রিয়তাকে গভীরভাবে জানা। মেরি নিজেই ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরি দুটি পরিচালনা করতেন। মেডিসিন ও বায়োলজি বিষয়ক ল্যাবরেটরি দুটি পরিচালনা করতেন ডাঃ ক্লডিয়াস রেগড। এই প্রতিষ্ঠানের সূচনার দিন হতে মেরির জীবদ্দশায় মোট ৪৮৩টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে ৩১টি গবেষণাপত্র ও গ্রন্থ ছিল মেরি কুরির নিজস্ব সৃষ্টি।

রেডিয়মের তেজস্ক্রিয় ধর্ম দেহকোশকে পুড়িয়ে দেয়, এটা কুরি দম্পতি লক্ষ্য করেছিলেন। হেনরি বেকারেল জামার বুক পকেটে রেডিয়ম রেখেছিলেন। তাঁর বুকে পোড়া দাগ হয়ে গিয়েছিল। পিয়ের কুরি কাছে রেডিয়ম রাখতেন। তাঁর হাতে পোড়া ঘা হয়ে গিয়েছিল। রেডিয়ম দিয়ে ক্যানসার আক্রান্ত দেহকোশকে পুড়িয়ে দিয়ে রোগীকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চালিয়েছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। আমেরিকান জিনতত্ত্ববিৎ হারমান জোসেফ মুলার ( ২১ ডিসেম্বর ১৮৯০ – ০৫ এপ্রিল ১৯৬৭) রেডিয়ম প্রয়োগে দেহকোশের অভ্যন্তরে জিনের উপর কি প্রভাব পড়ে, তা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি মেডিসিনে নোবেল সম্মান লাভ করেন। অনিয়ন্ত্রিত তেজস্ক্রিয়তা কিভাবে সভ্যতাকে বিপন্ন করতে পারে তা নিয়ে তিনি বিশ্ববাসীকে সচেতন করে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এই কাজের স্বীকৃতিতে মুলারকে ১৯৬৩ সালে আমেরিকার মানবাধিকার সংগঠন বর্ষসেরা মানবতাবাদী সম্মান অর্পণ করেন। রেডিয়ম ও তার তেজস্ক্রিয় ধর্ম জীবশরীরে কী প্রভাব বিস্তার করে, তা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন ড্যানিয়েল ম্যাকডুগাল ও টমাস হান্ট মরগান। আর রেডিয়মকে সোৎসাহে ক্যানসারের চিকিৎসা সেবা দিতে ব্যবহার করেছিলেন

আমেরিকার মেরিল্যান্ড, বালটিমোরের জনস হপকিন্স হাসপাতালের বিশ্বখ্যাত স্ত্রীরোগবিদ ও ধাত্রীবিদ চিকিৎসক হাওয়ার্ড অ্যাটউড কেলি ( ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ – ১২ জানুয়ারি ১৯৪৩)। তিনি ১৯০৪ সালে নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার চিকিৎসায় রেডিয়ম প্রয়োগ করেছিলেন। তবে ক্রমেই প্রমাণিত হয়েছিল যে রেডিয়মের তীব্র তেজস্ক্রিয়তা চিকিৎসা পরিষেবায় মাত্রাছাড়া আকার নিয়ে বিপর্যয় ডেকে আনে।

পরবর্তীকালে প্রমিথিয়াম ১৪৭, ট্রিটিয়াম, এবং সাম্প্রতিক সময়ে কোবাল্ট ৬০, সিজিয়াম ১৩৭ তুলনামূলক ভাবে অনেক নিরাপদ তেজস্ক্রিয় পদার্থ হিসেবে ক্যানসারের চিকিৎসা সেবা দিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ধরে নেওয়া হয় যে, পৃথিবীর উপরিতলে, চল্লিশ সেন্টিমিটার গভীরতা অবধি প্রতি বর্গ কিলোমিটার এলাকায় এক গ্রাম রেডিয়ম খুঁজে পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীপৃষ্ঠের মাটিতে প্রতি কিলোগ্রামে ৯০০ পাইকোগ্রাম রেডিয়ম আছে। আর এক লিটার সমুদ্র জলে ৮৯ ফেমটোগ্রাম রেডিয়ম আছে। সেই হিসেবে পৃথিবীতে দুই কোটি টনের মতো রেডিয়ম রয়েছে। কিন্তু রুপোলি এই শ্বেতবর্ণ ধাতু অন্য আকরিকের সঙ্গে এতটাই মিলে মিশে রয়েছে, যাকে আলাদা করা খুব যত্নসাধ্য ও অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। এই কারণে আমেরিকার মতো সমৃদ্ধিশালী দেশে ১৯১৮ সালে মাত্র ১৩.৬ গ্রাম বিশুদ্ধ রেডিয়ম প্রস্তুত করা হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে সারা পৃথিবীর সর্বমোট বার্ষিক রেডিয়ম উৎপাদন ছিল ২.৩ কিলোগ্রাম। সত্তর বছর পরেও আজো পরিমাণটা বিশেষ বাড়ে।নি।

হেনরি বেকারেল ধরতে পারেন নি। তিনি শুধুমাত্র ইউরেনিয়ামের লবণে তেজস্ক্রিয় ধর্ম লক্ষ্য করেছিলেন। ইউরেনাইট বা পিচব্লেণ্ড, এবং টরবেনাইট থেকে ইউরেনিয়ম সরিয়ে নেবার পরেও যখন দেখা গেল ওগুলির তেজস্ক্রিয় বৈশিষ্ট্য হারায় না, বরং চার পাঁচ গুণ বেশি হয়ে দেখা দেয়, তখন সন্দেহ গেল মেরির। তিনি আন্দাজ করলেন যে ইউরেনিয়ম সরিয়ে নেবার পরে পিচব্লেণ্ডে এমন কিছু আছে যার তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা ইউরেনিয়মের থেকে অনেক অনেক বেশি। মেরির কেমন যেন মনে হয়েছিল ওই যে শক্তি নির্গত হচ্ছে, ওটা কোনো মলিকুল বা আণবিক পর্যায়ের রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে হচ্ছে না, বরং পদার্থের গহনে পরমাণুর ভিতর থেকে ওই শক্তি বেরিয়ে আসছে। মেরির আন্দাজটা সঠিক ছিল। পরমাণুর গহন অন্দরমহল থেকে যে শক্তি নির্গত হতে পারে, মেরির এই আন্দাজটাই বলে দিল পরমাণু কোনো অখণ্ড অভেদ্য অস্তিত্ব নয়, তার গভীরে ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব থাকা সম্ভব।

পরমাণুর গঠনের ধারণায় জোসেফ জন টমসন অগ্রণী। তিনি ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন। পরমাণুর সঙ্গে ইলেকট্রনকে তিনি ব্যাখ্যা করেন প্লাম পুডিং কেক এর আদলে। একে বিজ্ঞানীরা বলেছেন প্লাম পুডিং মডেল। জে জে টমসন পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯০৬ সালে। ১৯০৯ সালে বিজ্ঞানী আর্নস্ট রাদারফোর্ড পরমাণুর নতুন মডেল আনলেন। তাঁর হাত ধরে প্রোটনের আবিষ্কার হয়। সেটা ১৯১১ সাল। অবশ্য প্রোটনের ভাবনা অনেক আগে থেকেই ছিল। প্রোটন নামটা আসতে দেরি হয়েছে। তা এল ১৯২০ সালে। পরমাণুর গঠনে নতুন ধারণা দেবার জন্য রাদারফোর্ডকে ১৯০৮ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

রাদারফোর্ডের গবেষণার সূত্র ধরে প্রতিটি মৌলের ভিন্ন ভিন্ন পারমাণবিক পরিচয়ের ধারণা আনেন ডাচ বিজ্ঞানী আনতোনিয়াস ভ্যান ডেন ব্রোয়েক। সেটা ১৯১১ সাল। পরমাণু ক্রমাঙ্ক নিয়ে অবগত হলেন বিজ্ঞানী সমাজ। তরুণ ইংরেজ বিজ্ঞানসাধক হেনরি মোসলে ১৯১৩ সালে পরীক্ষার মাধ্যমে আনতোনিয়াস ব্রোয়েক এর ধারণাকে যথার্থ বলে ঘোষণা করেন। মোসলেকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হয়েছিল। সেখানেই ১৯১৫ সালে ১০ আগস্ট তারিখে মাত্র ২৭ বছর বয়সে তিনি শহীদ হন।

১৯১৩ সালে পরমাণুর গঠনগত ধারণাকে আরো বিকশিত করে পেশ করলেন নিলস বোর। ইলেকট্রনের কক্ষপথের ব্যাপারে বিশদে বললেন। এজন্য তাঁকে ১৯২২ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে আইসোটোপের ধারণাকে বিকশিত করেছিলেন আমেরিকান বিজ্ঞানী থিওডোর উইলিয়াম রিচার্ডস, ইংরেজ বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক সডি, এবং ফ্রান্সিস উইলিয়াম অ্যাসটন। তাঁরা তিনজনেই যথাক্রমে ১৯১৪, ১৯২১, এবং ১৯২২ সালে রসায়নে নোবেল সম্মান পেয়েছিলেন।

লক্ষ্য করা যায়, পরমাণুর কেন্দ্রক বিষয়ে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন, উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাতের প্রশ্নে মেরি কুরির গবেষণা গভীর তাৎপর্য বহন করেছে।

রেডিয়ম ইনস্টিটিউট এ মেরি কুরির তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কাজকর্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে ব্যাহত হলেও, যুদ্ধ শেষে ১৯১৯ সাল হতে জোরকদমে গবেষণা শুরু হয়ে যায়। তা দেখে উন্নত দেশগুলি এই মহীয়সীর দিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। ১৯২১ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ওয়ারেন জি হার্ডিং হোয়াইট হাউসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার আয়োজন করেন। সে আয়োজনের কথা জানতে পেরে রাজনৈতিক মুখরক্ষার স্বার্থে ফরাসি সরকার তড়িঘড়ি মেরিকে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান লিজিয়ন অফ অনার দিতে চান। কিন্তু মেরি কুরি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে লীগ অফ নেশনস এর উপদেষ্টা সংগঠন

ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ ইন্টেলেকচুয়াল কোঅপারেশন মেরিকে সদস্যপদে সম্মানিত করেন। ওই ১৯২২ সালেই তাঁকে ফেলো হিসেবে সম্মানিত করেন ফ্রেঞ্চ আকাদেমি অফ মেডিসিন। এর বছর বারো পরে, ১৯৩৪ সালের ০৪ জুলাই ছেষট্টি বৎসর বয়সে তেজস্ক্রিয়তাজনিত রক্তাল্পতার শিকার হন মেরি কুরি। তিনি রেডিয়ম

নিয়ে যখন নাড়াচাড়া করতেন, তখন তেজস্ক্রিয়তা থেকে নিজের শরীরকে সুরক্ষিত রাখার কায়দা কানুন ততটা আয়ত্ত্বে আসে নি। তাই তিনি তেজস্ক্রিয় দূষণের শিকার হয়েছিলেন অবশ্যই। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন, মেরি কুরির শরীর অনেক বেশি জখম হয়েছিল যুদ্ধ ক্ষেত্রে অজস্র রোগীকে এক্স রে সেবা করতে গিয়ে। নিজেকে মানুষের স্বার্থে উজাড় করে দেওয়া এমন একটি মানবতাবাদী বিজ্ঞানীকে ফ্রেঞ্চ আকাদেমি অফ মেডিসিন তাঁদের সম্মানিত সদস্যপদ দান করে যথার্থ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।