ধলেশ্বরীর অন্য ধারায় ভ্রমণ কাহিনীতে লোকমান হোসেন পলা

যেখানে ধর্ম সেখানে জয় শারদীয়া দুর্গাপূজা ও মহারাজা শ্রী কৃষ্ণচ্ন্দ্র

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবার কাছে দুর্গা পূজা প্রধান ধর্মীয় উৎসব নয়। মূলত বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিম বাংলার বাংলা ভাষাভাষী হিন্দুদের মধ্যেই এটি সবচেয়ে বেশি আনুষ্ঠানিকতা এবং আড়ম্বরের সাথে পালিত হয়।

এছাড়া হিন্দুপ্রধান দেশ নেপালেও এটিই সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব।

কিন্তু দুর্গা পূজা কীভাবে হয়ে উঠলো বাংলা ভাষাভাষী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণে দুর্গা পূজার কোন উল্লেখ ছিল না। কিন্তু রামায়ণ যখন বাংলা ভাষায় অনুদিত হলো মূলত তখন থেকেই দেবী হিসেবে দুর্গার মহাত্ম বাংলা ভাষী হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

দুর্গাপূজা হল শক্তির অধিষ্ঠাত্রী পার্বতীদেবীর দুর্গা রূপের উপাসনার উৎসব। দুর্গাপূজা শরৎ (আশ্বিন) এবং বসন্ত (চৈত্র) ঋতুর শুক্লপক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অনুযায়ী, দুর্গাপূজার প্রথম প্রচলন হয়েছিল বসন্ত ঋতুতে রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি কর্তৃক। দেবী ভাগবত ও কালিকাপুরাণে উল্লেখ আছে, শরৎকালে শ্রীরামচন্দ্র দেবী পার্বতীর দুর্গতিনাশিনী দুর্গা রূপের পূজা করেছিলেন রাবণ বধের নিমিত্তে; এজন্য একে, ‘অকালবোধন’ও বলা হয়ে থাকে।

পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, অসম, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ডে দুর্গাপূজা বহুলভাবে উদ্যাপন করা হয়; উত্তর ভারতে এটি নবরাত্রি হিসাবে পালন করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের একাধিক রাষ্ট্র দুর্গাপূজা পালন করে এবং বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরাও সকলে দুর্গাপূজা পালন করে। সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠ দিন তথা ষষ্ঠীর থেকে আরম্ভ করে দশমী পর্যন্ত হয়ে থাকে এই দুর্গোৎসব। এই পাঁচ দিন যথাক্রমে দুর্গা ষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও বিজয়া দশমী নামে পরিচিত। এই পক্ষটিকে দেবীপক্ষ নামেও জানা যায়। পূর্ববর্তী অমাবস্যার দিন এই দেবীপক্ষের সূচনা হয়, একে মহালয়াও বলা হয়ে থাকে; আর পূর্ণিমার দিনটিকে লক্ষ্মী পূজার দিন হিসাবে গণ্য করা হয়।

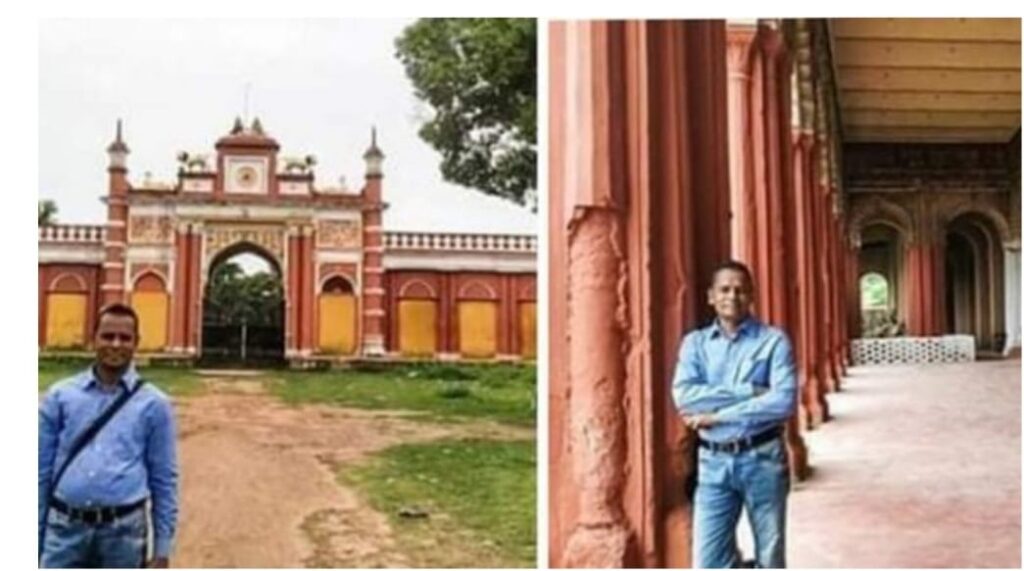

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় গড়ে ওঠা শারদীয়া দুর্গাপূজার ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আর একজন পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তিনিও পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভের নিকট নবাব সিরাজের পরাজয়কে হিন্দুদের জয় হিসাবে দেখেছিলেন। ইতিহাস অনুযায়ী নদীয়ার রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে জমিদারি লাভ করেন। তিনি অন্নপূর্ণা পূজা করতেন। ভবানন্দের উত্তরপুরুষ রাঘব রায় নদীয়ার এই রাজবংশের রাজধানী মাটিয়ারি থেকে রেউরিতে স্থানান্তরিত করেন। রেউরির নাম হয় কৃষ্ণনগর। পরবর্তীতে ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেন এই রাজবংশের রাজা রুদ্র রায়।

কিন্তু পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই পূজার রূপ ও রীতি-নীতি পাল্টে দিয়েছিলেন এই রাজবংশের উত্তরসূরী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত দুর্গাপূজার নাম দিয়েছিলেন রাজ-রাজেশ্বরী। শ্বেত অশ্বাকৃতির সিংহের পিঠে আরোহিতা দেবী রাজ-রাজেশ্বরী ছিলেন যুদ্ধের সাজে সজ্জিতা। পুরাণে বর্ণিত বাংলার প্রথম মূর্তিপূজার আয়োজক রাজা কংসনারায়ণের দুর্গাপূজার রীতি মেনে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই রাজ-রাজেশ্বরী পূজা চালু করেছিলেন। রাজবাড়ির নিয়ম অনুযায়ী সেই সময় উল্টো রথের দিন তোপধ্বনির সঙ্গে দুর্গার পাট খিলানো হত। রাজবাড়ির দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতে লাগতো ১০৮ মণ গঙ্গামাটি। রাজবাড়ীতে পূজায় বাজত ১০৮ টি ঢাক আর বলি দেওয়া হত ১০৮ টি পাঁঠা। তোপধ্বনির সঙ্গে শুরু হত সন্ধি পূজা। বিজয়ার দিন ১০৮ জন বেহারা সহযোগে রাজ-রাজেশ্বরীকে বিসর্জনের জন্য জলঙ্গী নদীর তীরে নিয়ে যাওয়া হত। সঙ্গে শোভাযাত্রা করে পাইক-বরকন্দাজ সহযোগে হাজির হতেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং। রকমারি বাজনা, আলোকসজ্জায়, হাতি-ঘোড়ার নাচে কেঁপে উঠত পুরো অঞ্চল। কেবল তাই নয়, পূজার দিনগুলিতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর রাজবাড়ীতে আমোদপ্রমোদের অঙ্গ হিসাবে বাঈজী নাচের প্রবর্তন করেন। পূজার দিন যাত্রাপালা, ভাঁড়ামো, খেউড়, কবিগান ও কীর্তনের প্রচলন করেছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই। কিংবদন্তীর গোপাল ভাঁড় তো ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেরই বিদূষক।

প্রসঙ্গত, পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে যাত্রাপথে লর্ড ক্লাইভ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজপ্রাসাদে এক রাত কাটিয়ে গিয়েছিলেন। কেবল তাই নয়, সিরাজ বিরোধিতার অন্যতম ব্যক্তি হিসাবে বাংলার অন্যন্য হিন্দু জমিদারদের ইংরেজ পক্ষে আনার কাজ করেছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই। অর্থাৎ, শোভাবাজারের নবকৃষ্ণদেবের দুর্গাপূজার সাথে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর দুর্গাপূজার এক অদ্ভুত যোগ খুঁজলে বেরিয়ে আসতে পারে, ধর্মীয় মোড়ক থেকে বেরিয়ে আসা রাজনীতির দুর্গার নতুন রুপ। মহারাজা শ্রী কৃষ্ণচ্ন্দ্র তার রাড়ির উপর ত্রিশূলের নিচে বড় করে লেখে দিলেন “যস্তো ধর্ম তস্ত জয়। “(যেখানে ধর্ম সেখানে জয়।)