জাকিউজ: আমি অভিযোগ করছি

সমসময়কে একজন সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী কিভাবে লক্ষ্য করবেন এবং বিবেকের নির্দেশে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন সেই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টান্ত আমরা অনেকেই নতমস্তকে স্মরণ করে থাকি। বর্তমানের বাংলায় আরজিকর ধর্ষণ খুন কাণ্ডের প্রেক্ষিতে বহুসংখ্যক গুণীজন স্পষ্ট করে নিজেদের প্রতিষ্ঠানবিরোধী মত ব্যক্ত করেছেন। এই সূত্রে একশত বাইশ বৎসর পিছিয়ে গিয়ে একটা ঘটনা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

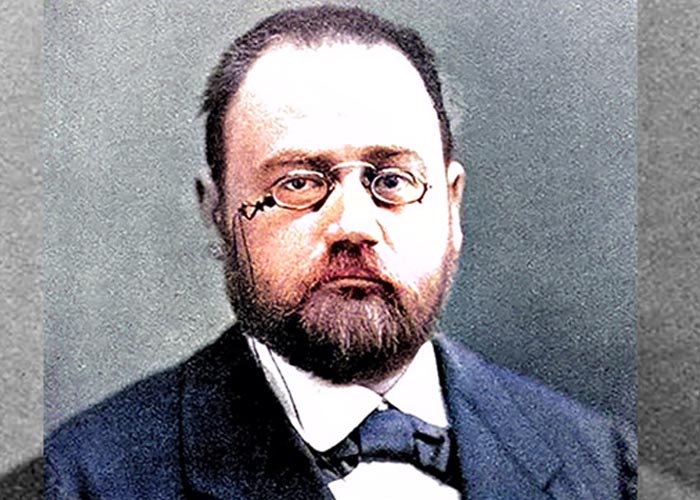

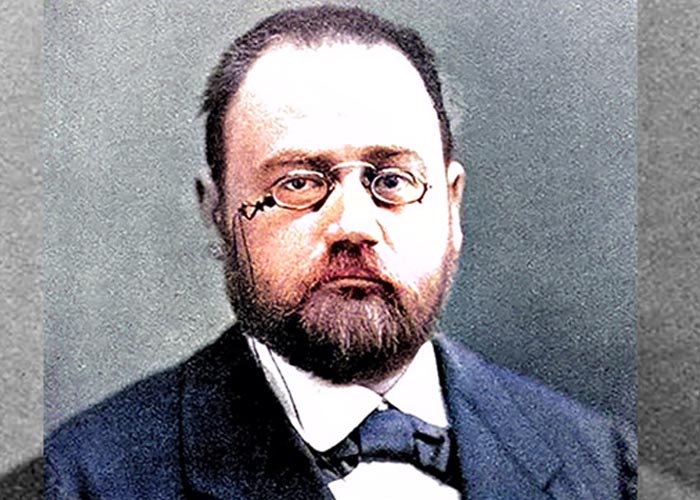

এমিল জোলা (২ এপ্রিল ১৮৪০ – ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯০২) ছিলেন শুধুমাত্র ফ্রান্সের নয়, একজন বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক। আজ ২৯ সেপ্টেম্বরে তাঁর একশত একুশতম মৃত্যুবার্ষিকীতে সমকালীন রাজনৈতিক উথাল পাথালে সত্য ও ন্যায়ের সপক্ষে মতপ্রকাশের কারণে তিনি নিজেকে কতদূর বিপন্ন ও উৎপীড়িত করেছিলেন, তা লক্ষ্য করা দরকার মনে করছি।

এমিল জোলা ১৮৪০ এর জাতক। বাইশ বছর বয়সে ১৮৬২তে তাঁর প্রথম উপন্যাস লা কনফ্যেশন দে ক্লদ। তাতে যেন খানিকটা আত্মজীবনীর ছোঁয়া। এরপর ১৮৬৭ তে থেরেসে রাকুইন, ১৮৬৮ তে ম্যাদেলিন ফেরাট, ১৮৭৭ এ লা অ্যাসোময়ের, ১৮৮০ তে নানা, ১৮৮৩ তে দি লেডিস প্যারাডাইস, ১৮৮৫ তে জার্মিনাল, ১৮৮৬ তে লা উভ্রে, একেরপর এক বিখ্যাত উপন্যাস লিখে চলেছেন জোলা। ক্রমে ফ্রান্সের একজন সেলিব্রিটি লেখক জোলা।

এমন সময়, যখন জোলার খ্যাতি তুঙ্গে, বয়স যখন পঞ্চান্নর দিকে গড়াচ্ছে, সেই ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে এই রকম এক সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রান্সের ইতিহাসে এক বিরাট ঘটনা ঘটল। ফরাসি গোয়েন্দারা আবিষ্কার করল যে আলফ্রেড ড্রেফাস (১৮৫৯ – ১৯৩৫) নামে একজন ফরাসি ইহুদি বংশোদ্ভূত গোলন্দাজ বাহিনীর সেনা অফিসার সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য জার্মান এমব্যাসিতে পাঠিয়ে চলেছেন।

ড্রেফাস কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দোষী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর গায়ে ছিল ইহুদি রক্তের ধারা। ইহুদিদের প্রতি বিদ্বিষ্টভাব ইউরোপে খুব জোরদার ছিল। কি করে ইহুদি বংশোদ্ভূত কাউকে জব্দ করা যায় সে নিয়ে কিছু লোক ছিল একপায়ে খাড়া। ইহুদিদের প্রতি, তাদের ভাষাসংস্কৃতি ও সব ব্যাপারে তাদের অন্ধ বিরোধিতাকে বলে অ্যান্টি সেমিটিজম। ইহুদি ছাড়াও আরবী, আরামাইক ইত্যাদি ভাষাগোষ্ঠীর লোকেদের প্রতিও বিদ্বিষ্টভাবকে অ্যান্টি সেমিটিজম বলা হয়। তো ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর উপরতলার কর্তারা আলফ্রেড ড্রেফাস এর বিরুদ্ধে খুব সংবেদনশীল হয়ে উঠলেন।

কিন্তু যেহেতু ড্রেফাস আদৌ এমন তথ্যপাচারে লিপ্ত ছিলেন না, তাই শত চেষ্টাতেও ড্রেফাসের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো মজবুত সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেল না। কিন্তু ওপরওয়ালারা যদি বিদ্বিষ্টভাব পোষণ করেন, তাহলে যা হয়, ড্রেফাসের তাই হল। বিনা প্রমাণে তাঁর বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শাল হল, রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হল, তারপর বাংলায় যাকে বলে দ্বীপান্তর, বলে পুলি পোলাও চালান, তেমনিভাবে দক্ষিণ আমেরিকার ফরাসি গায়ানায় ডেভিল’স আইল্যাণ্ডে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হলেন আলফ্রেড ড্রেফাস।

কিন্তু আসল অপরাধী ছাড়া রইল। শাস্তিভোগ করতে লাগলেন আলফ্রেড ড্রেফাস। এমন সময়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল জর্জেস পিকার্ট নানাবিধ সাক্ষ্যপ্রমাণ লক্ষ্য করে আন্দাজ করলেন ড্রেফাসকে অন্যায়ভাবে শাস্তিভোগ করতে হচ্ছে। অন্য একজন ক্যাথলিক খ্রিস্টান বংশোদ্ভূত সেনা অফিসার ফার্দিনান্দ ওয়ালসিন এস্টারহেজি এই অন্যায় করেছেন। বিবেকের তাড়নায় লেফটেন্যান্ট কর্নেল পিকার্ট একথা তাঁর ওপরওয়ালাদের নজরে আনলেন। কিন্তু সব জেনে বুঝেও ড্রেফাসের দণ্ড মকুব করার পরিবর্তে স্থির হল যেন কিছুতেই মূল আদেশের নড়চড় না হয়, অর্থাৎ ড্রেফাসের শাস্তি বহাল থাকবে আর ক্যাথলিক সেনা অফিসার ফার্দিনান্দ ওয়ালসিন এস্টারহেজি পূর্ণমাত্রায় সুরক্ষিত থাকবেন।

এইটুকু করেই সেনাকর্তা উপরওয়ালাদের ইহুদি বিদ্বেষ ক্ষান্ত হল না, তাঁরা এবার মতলব আঁটলেন কি করে জাল নথি তৈরি করে আলফ্রেড ড্রেফাসকে ফাঁসানো যায়। ফরাসি সেনাবাহিনীর মেজর হুবার্ট যোসেফ হেনরি ওই জাল নথি তৈরির কাজে লিপ্ত হলেন। আর যে পিকার্ট বিবেকের কাছে দায়বদ্ধতার কারণে উপরওয়ালাদের কাছে সত্য ঘটনা উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন, তাঁকে আফ্রিকায় ভিন্ন কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হল। অর্থাৎ দেশের মাটি থেকে বহুদূরে পোস্টিং দেওয়া হল। কিন্তু পিকার্টের আইনজীবী তাঁর মক্কেলের অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য ফ্রান্সের সেনেটর অগ্যুস্ত শিউরার কেসনারের কাছে পৌঁছে দিলেন। প্রথম প্রথম সেনেটর মহাশয় এইসব তথ্য ঢেকে চেপে রাখলেও ক্রমে ক্রমে বিষয়টা জনসমক্ষে প্রকাশ করলেন।

ড্রেফাসের পরিবারের লোকজনও হাল ছাড়েন নি। তাঁরাও অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আর ফার্দিনান্দ ওয়ালসিন এস্টারহেজির সঙ্গে আবার তাঁর স্ত্রীর বনিবনা ছিল না। বিবাহিত জীবনে বিরক্ত ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ শ্রীমতি এস্টারহেজি তাঁর স্বামীর উপরে রাগে ধিক্কারে গোপনীয়তা বজায় রাখতে চাইলেন না। বহু তথ্য বাজারে বেরিয়ে পড়ল। তার উপরে এস্টারহেজির বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলেন তাঁর পাওনাদারেরা, যাদেরকে তিনি অনেক হয়রানি করেছিলেন। সব মিলিয়ে ফার্দিনান্দ ওয়ালসিন এস্টারহেজির বিরুদ্ধে একটা ভালমত জনমত তৈরি হল। জাগ্রত জনমতের চাপে ১৮৯৮ এর দশ থেকে এগার জানুয়ারিতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে গোপনীয়তা বজায় রেখে নূতন একটি কোর্ট মার্শালের আয়োজন করা হল। তবে উপরওয়ালাদের ইহুদিবিদ্বেষ তখনও সক্রিয় ছিল বলে ফার্দিনান্দ ওয়ালসিন এস্টারহেজি নিরপরাধ ঘোষিত হলেন। আর কপাল পুড়ল পিকার্টের। সেনাবাহিনীর কাজকর্মে গোপনীয়তা রক্ষা না করে তিনি পেশাদারি দায়িত্ব লঙ্ঘন করেছেন এই অভিযোগে পিকার্ট আটক হলেন।

এই সময়, এই ১৮৯৮ তে মহান সাহিত্যিক এমিল জোলা নিজের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রশ্ন তুচ্ছ করে নির্দোষ ও নিরপরাধ মানুষের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এলেন।

দশ থেকে এগার জানুয়ারিতে নূতন কোর্ট মার্শালের ছলে শিষ্টের দমন ও দুষ্টের পালন করা হয়েছিল। সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের অসাধু যোগসাজশ ছাড়া এটা হতেই পারত না, এই বিবেচনায় এমিল জোলা তাঁর আটান্ন বছর বয়সে বিরাট ঝুঁকি নিয়েও প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন। ফ্রান্সের রাজধানী পারী থেকে বেরোত লা অরোরা নামে একটি দৈনিক সংবাদপত্র। ওটি চালাতেন আরনেস্ট ভাউঘান আর জর্জেস ক্লিমেনশ্যু। ওঁদের সমর্থনে এমিল জোলা লিখলেন এক অসাধারণ রচনা, “জা’কিউজ”, অর্থাৎ আমি অভিযোগ করছি। খোলা চিঠির আকারে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ফেলিক্স ফ্যর কে উদ্দেশ্য করে জোলা লিখলেন খোলা চিঠি। তা প্রকাশ পেল তের জানুয়ারির লা অরোরার প্রথম পৃষ্ঠায়।

রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে তীব্র ভাষায় সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের এই কুৎসিত আচরণ, এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন মহাভাগ জোলা। জা’কিউজ দেখিয়ে দিল কেমন করে ইহুদিবিদ্বেষকে সম্বল করে ফ্রান্সের সেনাকর্তারা দিনকে রাত করে অন্যায়কারীকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন আর নিরপরাধকে শাস্তি দিচ্ছেন। কিভাবে অন্যায় পথে আলফ্রেড ড্রেফাসকে ডেভিল’স আইল্যাণ্ডে নির্জন কারাগারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, ওজস্বী ভাষায় তার প্রতি কশাঘাত হানলেন এমিল জোলা। জোলা ভেবেছিলেন রাষ্ট্রপতির প্রতি তাঁর এই খোলা চিঠির জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের অভিযোগ তুলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, বলা হবে তিনি লাইবেল করেছেন। বছর আটান্নর সেলিব্রিটি সাহিত্যিক ভাবলেন এরফলে আবার ড্রেফাসের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার দরকার হবে। তখন নথিপত্র জনসমক্ষে এনে সত্যপ্রকাশের সুবিধা হবে।

এই মামলায় ফ্রান্সের জনগণের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভ দেখা গেল। সেনাবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল জঘন্য কর্তৃপক্ষ আর গোঁড়া অসাধু ক্যাথলিক সমাজ জোট বাঁধল। বিপক্ষে দাঁড়াল উদারপন্থীরা। জোলার মতো সেলিব্রিটি লেখকের এই খোলা চিঠির ধাক্কায় তোলপাড় হতে লাগল ফ্রান্সের জনজীবন। ১৮৯৮ এর ফেব্রুয়ারির সাত তারিখে জোলার বিরুদ্ধে মামলা উঠল। তেইশে ফেব্রুয়ারিতে তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কিন্তু আইনি কাজকর্মে কিছু টেকনিক্যাল ত্রুটি থাকায় জোলা ছাড়া পেলেন। তারপরেই আবার বিপক্ষের লোকজন কোমর বেঁধে গুছিয়ে নামল জোলাকে বিপদে ফেলতে। জোলার বিরুদ্ধে নতুন মামলা উঠল ১৮ জুলাই, ১৮৯৮ তে। এই পরিস্থিতিতে নিজের আইনজীবীর পরামর্শে গোপনে দেশ ছেড়ে পালাতে হল জোলাকে। পরে ড্রেফাসের বিপদ বাড়াতে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মেজর হেনরির তরফে নথিপত্র জাল করার ঘটনা প্রমাণ হয়ে যেতে ১৮৯৮ এর আগস্টে মামলা গেল ফ্রান্সের সুপ্রিম কোর্টে। সেনাবাহিনীর তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও সুপ্রিম কোর্ট আট মাস পরে তিন জুন ১৮৯৯ তারিখে নিম্ন আদালতের পুরোনো আদেশ বাতিল করে নতুন করে কোর্ট মার্শালের নির্দেশ দিলেন। এই সময় স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে ফিরলেন জোলা। তখন তাঁর ষাট ছুঁই ছুঁই বয়স।

দীর্ঘদিন টালবাহানা চলেছিল। সেনাবাহিনীর অসাধু কর্তৃপক্ষ কিছুতেই ড্রেফাসকে ছাড়তে চায়নি। শেষমেশ ফরাসি সরকার ড্রেফাসকে ক্ষমাপ্রদর্শন করতে রাজি হন। তবে শর্ত রইল যে ড্রেফাসকে ক্ষমাভিক্ষা করতে হবে। দোষী না হয়েও দোষ স্বীকার করে ছাড়া পাওয়ার মধ্যে কোনো গৌরব নেই। তথাপি পরিস্থিতির কারণে ড্রেফাস এই আয়োজন অবনত মস্তকে মেনে নিলেন। জোলা এটা মানতে পারেন নি। মানুষের জীবন ও সম্মান বাঁচাতে যে ওজস্বিতায় তিনি কলম ধরেছিলেন, বয়সের ভার উপেক্ষা করে নিজেকে সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে ফেলেও যে লড়াই তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ড্রেফাসের পদক্ষেপ তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল না।

জোলা রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের অবসান চেয়েছিলেন। ড্রেফাস একটা মিলমিশ চেয়েছিলেন। ড্রেফাসের এই সুবিধাবাদী অবস্থান জোলাকে মর্মাহত করেছিল। জীবনে আর ড্রেফাসের মুখ দেখতে চাননি তিনি। শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট ড্রেফাসকে নির্দোষ নিরপরাধ বলে ঘোষণা করেন। সেটা ১৯০৬। তার অনেক আগেই ১৯০২ এর ২৯ সেপ্টেম্বর জোলার জীবনাবসান হয়েছিল।

ব্যক্তিমানুষের উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে আলোকপ্রাপ্ত মানুষ কিভাবে লড়বেন, কতদূর ঝুঁকি নেবেন, সেই লড়াইয়ের দিশা দেখিয়ে গিয়েছেন এমিল জোলা, আর তাঁর সেই খোলা চিঠি, জা’কিউজ, রয়ে গিয়েছে আগামী দিনের বন্দিমুক্তি আন্দোলনের, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের দীপ্ত সেনানীদের জন্য।