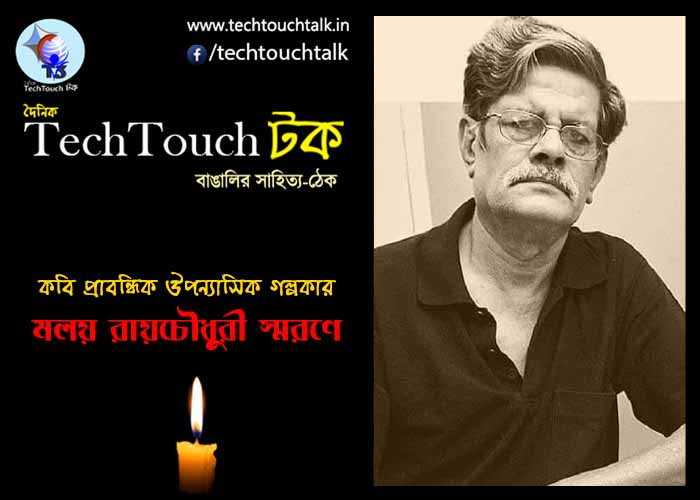

T3 || মলয় রায়চৌধুরী স্মরণে || লিখেছেন কাজল সেন

মলয়দা ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত সৎ নিষ্ঠাবান সাধক

গত ২৫ অক্টোবর ১১টা ১৯ মিনিটে মলয়দাকে হোয়াটসআপে মেসেজ পাঠিয়েছিলাম, “নভেম্বর সংখ্যা কালিমাটি অনলাইনের জন্য অবিলম্বে লেখা পাঠিয়ে দিন মলয়দা”। মেসেজ পাঠানোর ঠিক দুমিনিট পরেই ১১টা ২১ মিনিটে আমার মেসেজের উত্তরে একটা ভিডিও ক্লিপ আসে। দেখি, মলয়দা একটা নার্সিংহোম অথবা হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন। নাকে অক্সিজেন-নল লাগানো। চোখ সামান্য খোলা। ভিডিও দেখে অবাক হলেও খুব একটা চিন্তিত হলাম না, কেননা আর মাত্র তিনদিন পরে যিনি ৮৪ বছর অতিক্রম করে ৮৫ বছরে পদার্পণ করতে চলেছেন, বয়সের কারণে তাঁর কিছু শারীরিক সমস্যা হতেই পারে, বাড়াবাড়ি নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু পরদিন অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর সকালে রাহুল দাশগুপ্ত আমাকে ফোন করে জানালো, মলয়দা আর নেই। এ যে অবিশ্বাস্য খবর! যে মলয়দা গতকাল আমার হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পড়ে তাঁর শারীরিক অবস্থা জানাতে কারও সাহায্যে ভিডিও করে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, তিনি এভাবে চলে যেতে পারেন! ৮৪ বছর বয়সের এক টগবগে দুঃসাহসিক যুবকের এভাবে চলে যাওয়া কি মানায়!

মনে আছে, মলয়দার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হওয়ার দিনটির কথা। তখন গড়ের মাঠে ফুটবল-ক্রিকেটের পাশাপাশি প্রতিবছর শীতকালে আয়োজিত হতো আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। বইমেলায় আমার একটা ঠেক ছিল কৌরব স্টলে। সেই স্টলে আসতেন প্রবীণ থেকে তরুণ ও তরুণতর কবি সাহিত্যিকরা। কমল চক্রবর্তী, বারীন ঘোষাল, দীপক চট্টোপাধ্যায় সবাই আমাকে স্নেহ করতেন, বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। আমি তাঁদের হাতে তুলে দিতাম আমার সম্পাদিত পত্রিকা ‘কালিমাটি’র বইমেলা সংখ্যা। এমনই একদিন স্টলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, যাঁদের গল্প কবিতা প্রবন্ধ নিবন্ধ নিয়মিত পড়াশোনা করে সমৃদ্ধ হচ্ছি, যাঁরা পরোক্ষভাবে আমার সাহিত্যশিক্ষক, তাঁদের একটা দল আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে। আর সেই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও পরবর্তী সময়ের অন্যতম সাহিত্য অভিভাবক সমীর রায়চৌধুরী। এছাড়া সেই দলে কে কে ছিলেন! শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, পার্বতী মুখোপাধ্যায়, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, মৃণাল দত্ত, অভী সেনগুপ্ত, আরও দু’একজন এবং মলয় রায়চৌধুরী। সমীরদার সঙ্গে তার আগে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, আমাকে খুব স্নেহ করেন। তিনি আলাদাভাবে মলয়দার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, ‘কাজল, এই হচ্ছে আমার ছোটভাই মলয়’। মলয়দা সস্নেহে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, তোমাকে আমি চিনি। দাদা তোমার অনেক কথা আমাকে বলেছে। তোমার পত্রিকার কথাও বলেছে। ভালো কাজ করছ’। মলয়দা কথাগুলো উচ্চারণ করছিলেন কিছুটা মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে। কথাগুলোর মধ্যে যেন জড়িয়ে আছে অদ্ভুত এক মায়া। আমি একইসঙ্গে উচ্ছ্বসিত ও স্তম্ভিত হয়ে ভাবছিলাম, এই সেই সাহিত্যব্যক্তিত্ব, যিনি এতদিনের প্রচলিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির ছত্রছায়ায় পুষ্ট বাংলাসাহিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার খোলনলচে বদলে দিতে চেয়েছেন, সমস্তরকম সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত কৃত্রিমতা, মেকীপনা, ভন্ডামির মুখোশ টেনে খুলে তার প্রকৃত স্বরূপকে উন্মোচিত করার আন্দোলনের নেতৃত্বদান করেছেন, যাঁকে অন্যরা সবাই ভাবেন মলয় রায়চৌধুরী একজন অহংকারী, দাম্ভিকমানুষ; আমি সেই মানুষকে প্রত্যক্ষ করছি অত্যন্ত স্নেহশীল, ভদ্র, নম্র ও আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব রূপে। তখনও তাঁর শারীরিক কোনো অঘটন ঘটেনি, তাই কন্ঠস্বরেও কোনো বিপত্তি ঘটেনি, পরবর্তীকালে হার্ট অ্যাটাকের পরে তাঁর কন্ঠস্বর জড়িয়ে গেছিল।

মলয়দা যে অনুজ কবি-সাহিত্যিক-সম্পাদকদের প্রতি কতটা সহানুভূতিশীল ছিলেন, তার একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ না করলেই নয়। তখনও আমার সম্পাদিত পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কোনো প্রকাশনী শুরু করার কথা ভাবিনি। এমনই একদিন হঠাৎ পোস্ট-অফিসের রেজিস্ট্রিডাকে একটা পার্সেল এলো আমার ঠিকানায়। খুলে দেখি একগোছা কবি ত্রিস্তান জারার কবিতা অনুবাদ করে পাঠিয়েছেন মলয়দা। সঙ্গে একটা ছোট্ট ভূমিকা। একটি সংক্ষিপ্ত চিঠিতে লিখেছেন, ‘পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রকাশনা শুরু কর। এই বইটা হার্ডবাউন্ড করার প্রয়োজন নেই, পেপারব্যাক কোরো’। দীপক চট্টোপাধ্যায় ব্যাপারটা জানতে পেরে বললেন, ‘মলয়দা ঠিক কথাই বলেছেন। কোনো পত্রিকা সাবালক হলে তার নিজস্ব প্রকাশনী থাকা দরকার’। শুরু হলো ত্রিস্তান জারার কবিতা বইয়ের কাজ। আমি জামশেদপুরের একটি প্রেসে পত্রিকা কম্পোজ ও মুদ্রণের কাজ করতাম। বইও সেই প্রেসেই দিলাম। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও আলোকচিত্রশিল্পী ভূদেব ভকত ত্রিস্তান জারা ও মলয়দার দুটো ছবি এঁকে দিলেন। বই প্রকাশিত হলো। আমি ও দীপকদা জামশেদপুর থেকে প্রায় দেড়শ বই নিয়ে গেলাম কলকাতায়। তারপর মলয়দার সঙ্গে ফোনে কথা বলে একদিন আমি ও দীপকদা সকালে পৌঁছে গেলাম নাকতলায় মলয়দার ফ্ল্যাটে। পৌঁছে দেখি সমীরদা আগেই বাঁশদ্রোণীর বাড়ি থেকে পৌঁছে গেছেন মলয়দার ফ্ল্যাটে। শুরু হলো আমাদের চারজনের জমাটি আড্ডা। ত্রিস্তান জারার কবিতা বইয়ের গেটআপ, মুদ্রণ, কাগজের কোয়ালিটি দেখে খুব খুশি হলেন সমীরদা ও মলয়দা। সেদিন দুপুরে মলয়দার ফ্ল্যাটেই আমাদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সলিলাবৌদি নিজের হাতে পরিবেশন করলেন। আমরা সেদিনই বিকেলের ট্রেন ধরে জামশেদপুরে ফিরে আসব। প্রায় আড়াইটে-তিনটে নাগাদ এসে উপস্থিত হলেন সুবিমল বসাক। শুরু হলো আর এক প্রস্থ আড্ডা। এদিকে সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। নাকতলা থেকে হাওড়া স্টেশন যেতে হবে। দীপকদা আমাকে তাড়া দিচ্ছেন। এমন সময় মলয়দা ভেতরের ঘরে গেলেন। ফিরে এসে আমার হাতে একটা খাম দিয়ে বললেন, ‘এটা রাখো। বইটা ছেপে বের করতে অনেক টাকা খরচ হয়েছে’। আমি অবাক হয়ে খামটা খুলে দেখি, কয়েক হাজার টাকা। বললাম, ‘আমি তো কালিমাটি প্রকাশনী থেকে আপনার বই প্রকাশ করেছি! আপনি টাকা দিচ্ছেন কেন?’ মলয়দা বললেন, ‘না হলে তুমি সামলাতে পারবে না। সদ্য প্রকাশনা শুরু করেছ। আমরা পাশে না দাঁড়ালে হবে?’ হ্যাঁ, এই হচ্ছেন মলয় রায়চৌধুরী। তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে এখানেই মানসিকতার পার্থক্য। তিনি ঘোষিত প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখক ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা দুশোর বেশি। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, অনুবাদসাহিত্য – সাহিত্যের সব বিভাগেই তাঁর লেখা প্রকাশিত বই আছে। কিন্তু এরমধ্যে একটি বইও কোনো বাণিজ্যিক বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর যাবতীয় বই প্রকাশিত হয়েছে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনা থেকে। বই প্রকাশের যাবতীয় খরচ একসময় নিজে বহন করেছেন, পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশনা সেই খরচ বহন করেছে স্বেচ্ছায়। প্রসঙ্গত আরও একটা কথা উল্লেখ করতেই হয়, মলয়দার প্রকাশিত কোনো বইয়ের কপিরাইট নেই। তিনি কপিরাইটের বিরোধী ছিলেন। তাঁর ভাবনায়, কপিরাইট নেহাৎই পুঁজিবাদী ধারণা। বই প্রকাশ করে তার বিক্রির লভ্যাংশ তিনি কখনও দাবি করেননি, সেই দাবির কোনো অপশনই তিনি রাখেননি। বরং সরাসরি ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর লেখা অথবা লেখার কোনো অংশবিশেষ যে কেউ তার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে, উদ্ধৃত করতে পারে, পুনঃপ্রকাশ করতে পারে। এজন্য তাঁর অনুমতি নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। ভাবা যায়, আজকের সাহিত্যের বিশাল ময়দানে আর কোনো লেখকের এমন দুঃসাহস বা বুকের পাটা আছে! থাকতে পারে! না, সত্যটা স্বীকার করে নেওয়া ভালো, নেই, মলয়দার মতো এই অসমসাহসী সাহস, দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা, উন্মুক্ত মানসিকতা আর কারও নেই। আসলে তিনি তো সাহিত্যের নামে উপার্জন করতে চাননি, ব্যবসাও করতে চাননি। তিনি ছিলেন বাংলাসাহিত্যের প্রকৃত সৎ নিষ্ঠাবান সাধক।

আমি মাঝে মধ্যেই জামশেদপুর থেকে কলকাতায় এলে সস্ত্রীক সমীরদা ও বেলাবৌদির সঙ্গে দেখা করতে যেতাম বাঁশদ্রোণীর বাড়িতে। মলয়দা যদি সেসময় কলকাতায় থাকতেন, খবর পেলেই তিনি সলিলাবৌদিকে নিয়ে চলে আসতেন দাদার বাড়িতে। সারাটা দিন ধরে কত যে গল্প, আলোচনা, খাওয়াদাওয়া হতো। সমীরদা ও মলয়দা যখন কোনো প্রসঙ্গে কথা বলতেন, একটা অন্য উচ্চতা বা লেভেল থেকে যেন কথাগুলো বলতেন। কথা বলার পাশাপাশি তাঁদের চোখের দৃষ্টি তখন কোন সুদূরে যেন ভেসে বেড়াত। উপলব্ধি করতাম, বিশ্বসাহিত্যকে তাঁরা দুজনেই তাঁদের ভাবনার গভীরে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। আর কী অসাধারণ বিশ্লেষণী দক্ষতা! আমি যে কতভাবে তাঁদের কথা শুনতে শুনতে বিভোর হয়েছি, সমৃদ্ধ হয়েছি, শিক্ষিত হয়েছি – ভাবলে অবাক হয়ে যাই।

যাঁরা এই পৃথিবীতে আসেন শুধুমাত্র কাজ করার জন্য, কাজের ফলের কোনো তোয়াক্কা করেন না, সবটুকুই রেখে যান পরবর্তী প্রজন্মের জন্য, বিনিময়ে আমরা কি তাঁদের জন্য কিছু করতে পারি? কিছু ফেরত দিতে পারি? হ্যাঁ, তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান আমরা অবশ্যই জানাতে পারি, কথিত ও লিখিতভাবে ঋণস্বীকার করতে পারি। তাঁদের লেখালেখির সঠিক মূল্যায়ণ করারও চেষ্টা করতে পারি। আমি ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য একটু অন্যভাবে কাজ করার চেষ্টা করেছি। খুবই ক্ষুদ্র চেষ্টা এবং সেটাই আমার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। ‘চিন্তা প্রকাশনী’ থেকে মলয়দার দুটি বই সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছি। ‘যাদুবাস্তবের গল্প’ এবং ‘চাইবাসা আবিষ্কার’। দুটি বইয়ের ভূমিকাও আমি লিখেছি। ভূমিকা পড়ে মলয়দা আমাকে জানিয়েছেন, ‘খুব ভালো লিখেছ’। আমি নিশ্চিন্ত ও অভিভূত হয়েছি তাঁর অভিমত পেয়ে। আর তাঁর এই সস্নেহ প্রশ্রয় আমাকে নিরন্তর সাহস যুগিয়েছে আমার সাহিত্যচর্চায় এবং প্রাণিত করেছে আরও সৎ ও আন্তরিক হতে। প্রসঙ্গত আমার জীবনের আর একটি দুর্লভ প্রাপ্তির কথাও উল্লেখ করতে হয়। ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত আমার পাঁচটি বই সংকলিত করে ‘চিন্তা’ প্রকাশনী থেকে এবছর প্রকাশিত হয়েছে ‘কবিতা সমগ্র ১’। এই বইয়ের জন্য দীর্ঘ চল্লিশ পাতার ভূমিকা লিখেছেন মলয়দা। আমার সাহিত্যজীবনে এটা এক অমূল্য প্রাপ্তি।

(গত ৫ নভেম্বর ২০২৩ দৈনিক সংবাদপত্র ‘যুগশঙ্খ’র রবিবারের বৈঠকে প্রকাশিত)