রবিবারে রবি-বার – এ মৃদুল শ্রীমানী

মৃত্যুর নিপুণ শিল্প – ১৫

‘যুদ্ধ: ছলনা প্রবঞ্চনা আর বিভীষিকা’

১| পরমাণুর গোপন কথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক ‘রক্তকরবী’ পুস্তকাকারে বেরিয়েছিল বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে ২৭ ডিসেম্বর, ১৯২৬ তারিখে। গ্রন্থাকারে রক্তকরবী প্রকাশ হবার আগেই এর ইংরেজি অনুবাদ ‘রেড ওলিয়ান্ডার্স’ ১৯২৫ সালে মুদ্রিত হয়। তার আগে ১৯২৪ সালে ওই অনুবাদ বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি পত্রিকায় বেরিয়েছিল। রক্তকরবী অভিনয়ের সূত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি নাট্যপরিচয় লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাতে নিজের কলমে কিছু রূপান্তর করেন।

তাঁর মনে হয়েছিল ওতে রক্তকরবী নাটকের অর্থ বোঝবার সহায়তা করবে। তাতে দেখা যায়, “এই নাট্যব্যাপার চলেছে যক্ষপুরীতে যেখানে মাটির তলায় কবর দেওয়া থাকে যক্ষের ধন, পাতালের কাছাকাছি একটা জায়গায়। যক্ষপুরের ভারবাহীর দল- মাটির তলাকার সোনা তোলার কাজে দিনরাত নিযুক্ত – খুঁড়ে তুলছে মাটি, কেটে চলেছে সুড়ঙ্গ, বহে আনছে কত কত সোনা তাল তাল অবিরাম। এখানকার মালিক যে, সে আছে অষ্ট প্রহর অসংখ্য মানুষের সুখ দুঃখ থেকে দূরে, একটা অত্যন্ত জটিল জালের আবরণে ভীষণ তার অদৃশ্য শক্তি নিয়ে প্রচ্ছন্ন। প্রকৃতির বক্ষ থেকে মানুষের প্রাণ থেকে শক্তি শোষণ করে নিয়ে স্ফীত হবার যাদু সে জানে – তাই নিয়ে অমানুষিক নির্মমতার নানা পরীক্ষায় সে নিযুক্ত। তার পরীক্ষাশালায় যে প্রবেশ করে সে বেরিয়ে আসে কঙ্কালসার হয়ে।”

রক্তকরবী নাটকের প্রেক্ষাপট বোঝাতে চেয়ে আরেক আপনজন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে একটি ছবিওয়ালা পোস্ট কার্ডের চিঠিতে লিখেছিলেন -“ছবিটা ভাল করে দেখ্ – কেরোসিন তেলের অন্ধকূপ – এর তলায় আছে তেল আর মাথায় উঠচে ধোঁয়া। এখানকার লক্ষেশ্বরদের এই দশা – এরা নিজের ধোঁয়ার মধ্যে নিজে বিলুপ্ত; সূর্য্যের আলো এদের মানস চক্ষে পৌঁছায় না…

সময় এসেচে। যারা এতকাল ছোট হয়েছিল, তারাই বড়র ধন হরণ করবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে – বড় ভয়ে কম্পান্বিত, চারদিকে দুর্গপ্রাচীর শক্ত করে গেঁথে তুলচে – কিন্তু দৈত্যভায়ার পাপের ধন আর টিঁকবে না।”

রক্তকরবী নাটকের মর্মার্থ বোঝাতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির অক্টোবর ১৯২৫ সংখ্যায় লিখেছিলেন … Christian Europe no longer depends upon Christ for her peace, but upon the League of Nations, আরো লেখেন It is an organised passion of greed that is stalking abroad in the name of European Civilisation. লেখেন it only assumes a terrifying bigness, its physiognomy blurred through its cover of an intricate net-work, the scientific system.

It barricades itself against all direct human touch with barriers of race pride and prestige of power.

অনুরূপ আরো আলোচনার সন্ধান পাওয়া যায়। লেনার্ড এলমহার্স্ট লিপিবদ্ধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মৌখিক আলোচনা। সেখানে পাই “His research into elemental forces, which in his curiosity he has broken down from compounds to molecules, from molecules to atoms…”

রক্তকরবী নাটকে জালের আড়ালে থেকে বস্তুকে ভাঙেন রাজা। তিনি বিধাতার বদ্ধ মুঠি খোলবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। এমনকি নন্দিনীকেও ভাঙতে চান। বলেন – দাড়িমের দানা ফাটিয়ে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তার রস বের করে তেমনি করে নন্দিনী কে তিনি দলে পিষে মারবেন। অহংকার করে রাজা বলেন – আমি অদ্ভুত নিষ্ঠুর। আমার ঘর থেকে আর্তনাদ শুনতে পাবে। সৃষ্টিকর্তার চাতুরী আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্মস্থানে যা লুকোনো আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই। আমার ঘর থেকে আসা আর্তনাদ সেইসব ছিন্নপ্রাণের কান্না। ….এই রাজা জগতে যা কিছু জানবার আছে তা আত্মসাৎ করতে চায়। নাটকে অধ্যাপকের বস্তুতত্ত্ববিদ্যা রাজা প্রায় উজাড় করে নিয়েছে। তারপর বলছে – তোমার বিদ্যে তো সিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আর একটা দেয়াল বের করেছে। তারপরেও হুঙ্কার ছাড়ছে প্রাণপুরুষের অন্দরমহল কোথায়?

এইসূত্রে আমরা ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গানের বাণীতে নজর রাখতে পারি।

…নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ, নৃত্যে তোমার মায়া,

বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া।

তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায় দোলায় বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায়

যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,

অন্ত কে তার সন্ধান পায় ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে॥

নমো নমো নমো–

তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,

পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।

তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়

যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,

সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে॥

নমো নমো নমো–

তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥….

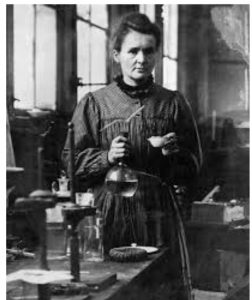

অণু পরমাণুর গভীর তত্ত্ব যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিপ্রাণে ঝংকার তুলেছে তা এখানে স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের আঙ্গিক থেকে অণু পরমাণুর কিছু কথা বলে নেব। গ্রীকভাষায় পরমাণুকে বলা হত অ্যাটম। ওর অর্থটা ছিল যা অবিভাজ্য। বহুদিন ধরে ধারণা ছিল এই অ্যাটম অবিভাজ্য। ১৮৯৫ সালে উইলহেল্ম রন্টজেন এক্স রশ্মি আবিষ্কার করেছিলেন। মানুষের মাংসপেশিকে তা অনায়াসে ভেদ করে গেল। হেনরি বেকারেল ও কুরিদের গবেষণায় ১৮৯৫ – ৯৬ সালে ইউরেনিয়মের লবণযৌগ নিয়ে গবেষণার সূত্রে তেজস্ক্রিয়তার কথা ধরা পড়ল।

ইউরেনিয়মের লবণযৌগ থেকে এক্স রশ্মির মতো কোনো রশ্মি বেরোচ্ছে কিনা লক্ষ্য করতে গিয়ে তেজস্ক্রিয়তা চলে এল। মেরি কুরি আন্দাজ করলেন সে জিনিস ইউরেনিয়মের নিউক্লিয়াসের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। মেরি কুরির এই আন্দাজটাই পরমাণুর অবিভাজ্যতা নিয়ে গভীর সন্দেহ উসকে দেয়। ১৮৯৭ সালে জে জে টমসন ইলেকট্রনের ধারণা দিলেন। ১৯০১ নাগাদ সে ধারণা আরো একটু স্পষ্ট হল। ১৯০৯ সালে রবার্ট অ্যাণ্ডরুজ মিলিকান নিখুঁত ভাবে ইলেকট্রনের চার্জ নির্ধারণ করলেন। ১৯১১ নাগাদ আর্নস্ট রাদারফোর্ড পরমাণুর নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন। আর তারও বেশ কয়েক বছর পর

১৯১৭ সালে তিনি প্রোটনের ধারণা দেন। প্রোটনের সংখ্যা দিয়েই পদার্থের রাসায়নিক পরিচয়, এই ধারণাটাও এসে গেল। অনেক পরে, ১৯৩২ সালে জেমস শ্যাডউইক আবিষ্কার করলেন নিউট্রন। কিন্তু এই সবকিছুর উৎসমুখটা খুলে দিয়েছিল মেরি কুরির গবেষণা।

২| কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত

রক্তকরবী নাটকে রবীন্দ্রনাথ বস্তুকে ভাঙার কথা বলেন। নন্দিনী বলে, পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুশি হয়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য বলে ছিনিয়ে নিয়ে আসো তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আসো। আমাদের আলোচনার সূত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরমাণুর ভাঙনজাত বিপুল শক্তির অপপ্রয়োগ নিয়ে কিছু কথা আসবে।

ওই নাটকে চিকিৎসক যক্ষপুরের মালিকের সমস্যাটা নন্দিনীকে বোঝাতে চেয়ে বলে: ওরা বড়লোক, বড় শিশু, খেলা করে। একটা খেলায় যখন বিরক্ত হয় তখন আর একটা খেলা না যুগিয়ে দিলে নিজের খেলনা ভাঙে।

এই রক্তকরবী নাটক রচনা, অনুবাদ, আলোচনা ও মঞ্চস্থ করার সমসময়েই ইউরোপের গবেষণাগারগুলিতে পরমাণু বিজ্ঞান নিয়ে কর্মযজ্ঞ চলেছে।

১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন:

বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল তরঙ্গ রে।

সব গগন উদ্বেলিয়া– মগন করি অতীত অনাগত

আলোকে-উজ্জ্বল জীবনে-চঞ্চল একি আনন্দ-তরঙ্গ ॥

তাই, দুলিছে দিনকর চন্দ্র তারা,

চমকি কম্পিছে চেতনাধারা,

আকুল চঞ্চল নাচে সংসারে, কুহরে হৃদয়বিহঙ্গ ॥

অনেক আগেই বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হাইগেনস বলেছিলেন, আলো তরঙ্গ আকারে চলে। তাঁর থেকে বয়সে চৌদ্দ বছরের ছোট আইজ্যাক নিউটন তা মানলেন না। তিনি জোর দিয়ে বললেন, আলো কণা আকারে চলে। আলো আসলে কণা, না কি তা তরঙ্গ, এ নিয়ে নিউটনের মতটাই প্রথমদিকে প্রাধান্য পেয়েছিল। পরে আলো নিয়ে এই দুই প্রতিযোগী তত্ত্বের সমন্বয় ঘটান অগাস্টিন জাঁ ফ্রেসলেন এবং টমাস ইয়ুং। বিদ্যুৎ এবং চৌম্বকক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা করতে করতে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল দেখালেন দৃশ্য আলো, অতিবেগুনি রশ্মি ও অবলোহিত রশ্মি আসলে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ মাত্র। আলো নিয়ে ভাবতে গিয়ে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, লুই ভিক্টর ডি ব্রগলি, আর্থার কম্পটন, নিলস বোর প্রমুখ বিস্তর গবেষণা করে বললেন, সকল কণারই একটা তরঙ্গধর্মিতা আছে, আর সব তরঙ্গেরই কিছু কিছু কণাধর্মিতা আছে। ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ এই বিষয়টির গভীরে গিয়ে কোয়ান্টাম ধারণা গড়ে তোলেন।

লুই ভিক্টর ডি ব্রগলি ১৯২৪ সালে দাবি করেছিলেন সকল পদার্থের একটা তরঙ্গধর্মী আচরণ আছে। পরে জর্জ প্যাগেট টমসন এবং ক্লিনটন জোসেফ দাভিসসন ও লেস্টার হালবার্ট জারমার ডি ব্রগলির তত্ত্বকে প্রমাণ করে দেখান। বিজ্ঞানী ব্রগলি তাঁর তত্ত্বের জন্য ১৯২৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আর তাঁর তত্ত্ব প্রায়োগিক পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠা করে টমসন ও দাভিসসন যৌথভাবে ১৯৩৭ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

পদার্থকে যে বিপুল পরিমাণে শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব তার তাত্ত্বিক ধারণাটা যুগিয়েছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। ১৯০৫ সালে, তাঁর সোনালি বছরে ‘অ্যানালেন ডার ফিজিক’ নামে বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর চার চারটি যুগ সৃষ্টিকারী গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। তারই অন্যতম হল ওই বস্তু ও শক্তির সম্পর্ক বিষয়ক সমীকরণ। একে আমরা “ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার” বলে চিনি। এর মর্মার্থ হল যৎসামান্য পদার্থও বিপুল পরিমাণ শক্তির সংহত রূপ। অথবা অতি নগণ্য পরিমাণ পদার্থকে রূপান্তরিত করা হলে বিপুল পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। এই সমীকরণে এম হল মাস বা পদার্থের ভর, এবং সি হল শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ। পদার্থের ভরকে এই আলোর গতিবেগের বর্গফল দিয়ে গুণন করলে যে অঙ্ক পাওয়া যায়, ওই পদার্থ রূপান্তরিত হলে ততটাই শক্তি মেলে। আইনস্টাইনের এই গবেষণাপত্রটি ১৯০৫ সালের ২১ নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯১৪ সালের ১ অক্টোবর তারিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখলেন:

আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো

কে এল মোর অঙ্গনে কে জানে গো ॥

হৃদয় আমার উদাস ক’রে কেড়ে নিল আকাশ মোরে,

বাতাস আমায় আনন্দবাণ হানে গো ॥

দিগন্তের ওই নীল নয়নের ছায়াতে

কুসুম যেন বিকাশে মোর কায়াতে।

মোর হৃদয়ের সুগন্ধ যে বাহির হল কাহার খোঁজে,

সকল জীবন চাহে কাহার পানে গো ॥

১৯১৫ সালের ২৬ অক্টোবর তারিখে লিখলেন “আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও।

আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও ॥

যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে

আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে

এই অরুণ আলোর সোনার-কাঠি ছুঁইয়ে দাও।

বিশ্বহৃদয়-হতে-ধাওয়া আলোয়-পাগল প্রভাত হাওয়া,

সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও ॥

আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও,

মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।

আমার পরাণ-বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃতগান–

তার নাইকো বাণী, নাইকো ছন্দ, নাইকো তান।

তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁই’য়ে দাও।

বিশ্বহৃদয়-হতে-ধাওয়া প্রাণে-পাগল গানের হাওয়া,

সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও ॥

আইনস্টাইনের গবেষণা সারা বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীমহলে গভীর প্রভাব ফেলে। ভারতেও সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা, এই দুই সতীর্থ জার্মান ভাষা শিখে নিয়ে আইনস্টাইনের গবেষণাপত্র অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। কণাপদার্থবিদ্যা ও অতি পরমাণুর চলন ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্বমানের গবেষণায় সত্যেন্দ্রনাথ বসু অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বসু লক্ষ্য করেন যে অতিপারমাণবিক স্তরে কণাগুলি ম্যাক্সওয়েল বোলটজম্যান ডিস্ট্রিবিউশন নীতি অনুসরণ করে না। বরং হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা সূত্র দিয়ে তাদের চলন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায়। তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ ধারণা অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কাছে পাঠিয়ে দিলে আইনস্টাইন মুগ্ধ হন এবং ত্রিশ বছর বয়সী ভারতীয় গবেষকের “প্ল্যাঙ্ক’স ল অ্যাণ্ড হাইপথেসিস অফ লাইট কোয়াণ্টা” প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে বিশ্ববিখ্যাত জার্মান জার্নালে প্রকাশ করেন। সেটা ১৯২৪ সাল। এই গবেষণালব্ধ প্রতীতিকে আইনস্টাইন আরো বিকশিত করেন। এই সূত্রে পদার্থের এক অভিনব অবস্থা তাঁদের নজরে আসে। একে আমরা বর্তমানে বোস আইনস্টাইন কনডেনসেট বলে জানি।

অনেক পরে লেখা সে গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখলেন “আজকাল তো সায়ান্সে অনেক বুজরুগি করছে।… আবার শুনছি সীসেকে সোনা করছে…।” লিখেছেন, সত্যযুগের পুপে আপনার সীমানা বাড়িয়ে দিত বেড়ালের মধ্যে। সীমানা লোপ করত না। তুমি তুমিও থাকতে, বেড়ালও হতে।” আরো লিখলেন, “আলোকের অণুপরমাণু বৃষ্টির মতো কণাবর্ষণও বটে আবার নদীর মতো তরঙ্গধারাও বটে।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খেয়ালছবি সে গল্পের পরতে পরতে এইধরনের বাগ্ বিস্তার দেখে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার থেকে শুরু করে অটো হান এর হাতে পরমাণু বিভাজনের গোটা ইতিহাসটা একবার খতিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে বৈ কি!

মনে রাখি যে, রক্তকরবী নাটকে রবীন্দ্রনাথ পদার্থের ভাঙনের মধ্যে ছিন্নপ্রাণের কান্না লক্ষ করেন। তখনও পরমাণুর ভাঙন এবং তা থেকে পাওয়া শক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনার মধ্যে প্রভাব ফেলেছিল বলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

৩| তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনোদিন বৃহৎ রাজনীতির অঙ্গন থেকে দূরে থাকতে চাননি। পুঁজিবাদী বিশ্বের সংকট, যুদ্ধের সম্ভাবনা, দেশে দেশে একনায়কদের উত্থান এবং ভারতসহ নানা জায়গায় রাষ্ট্রশক্তির নির্লজ্জ অমানুষতার বিষয়ে তাঁর কলম গর্জে উঠেছে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধকে বোঝার প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে প্রভাব পড়েছে রম্যাঁ রলাঁ ( ২৯ জানুয়ারি, ১৮৬৬ – ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৪), অ্যালবার্ট আইনস্টাইন , বার্ট্রান্ড রাসেল ( ১৮ মে ১৮৭২ – ০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০) ও জর্জ বার্নার্ড শ’ এর মতো শীর্ষ পর্যায়ের বুদ্ধিজীবী ও বৈজ্ঞানিকদের। ‘গীতাঞ্জলি’র পর ‘বলাকা’ কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নিয়েছিল। বিশ্ব পরিস্থিতিতে ‘বলাকা’র কয়েকটি কবিতার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ শ্রোতাদের কাছে বলেছিলেন, “সর্বনেশে ও আহ্বান কবিতা যখন লিখচি তখন কিছু খবর না পেয়েও আমার মন যেন জগতের কোনো এক মহা অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল। ১৩২১ সালের ৫ জ্যৈষ্ঠে এই কবিতা আমার লেখা, য়ুরোপীয় যুদ্ধের খবর এল তারপরে। এণ্ড্রুজ সাহেব আমার কবিতার মর্ম আগেই শুনেছিলেন। তিনি মহাযুদ্ধের খবর পেয়ে বললেন, “তোমার কাছে ভিতরে ভিতরে বেতার টেলিগ্রাম এলো কেমন করে?” আমি তাকে বল্লাম, ” একে যুদ্ধ বললে ঠিক বলা হবে না। মানবের এক মহা যুগ-সন্ধি সমাগত। একটা অতীব ভীষণান্ধকার রাত্রি অবসানপ্রায়। নবযুগের রক্তবর্ণ অরুণোদয় পূর্বাকাশে যেন দেখা যাবে। এই জন্যই আমার মনের মধ্যে এমন একটা অকারণ উদ্বেগ এসেছিল।”

‘তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে’ (শঙ্খ) কবিতাটির বিষয়ে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ০৮ ফাল্গুন ১৩৩৪ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: বলাকার শঙ্খ বিধাতার আহ্বান শঙ্খ, এতেই যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ঘোষণা করতে হয় – অকল্যাণের সঙ্গে, পাপের সঙ্গে, অন্যায়ের সঙ্গে। উদাসীনভাবে এ শঙ্খকে মাটিতে পড়ে থাকতে দিতে নেই। সময় এলেই দুঃখ স্বীকারের হুকুম বহন করতে হবে; প্রচার করতে হবে।” একই প্রসঙ্গে বলেছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ ঘনিষ্ঠজনের কাছে:

এই কবিতা যে-সময়কার লেখা তখনো যুদ্ধ শুরু হতে দু মাস বাকি আছে। তারপর শঙ্খ বেজে উঠেছে; ঔদ্ধত্যে হোক, ভয়ে হোক, নির্ভয়ে হোক, তাকে বাজানো হয়েছে। যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বার স্বরূপ। এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে একটি সার্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। তা শেষ হয়ে স্বর্গারোহণ পর্ব এখনো আরম্ভ হয় নি। আরো ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘরছাড়ার দলকে এখনো পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে। তারা এক ভাবীকালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে যে কাল সর্বজাতির লোকের। চাকভাঙা মৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে, আবার নূতন করে চাক বাঁধতে। শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌঁচেছে। রোমাঁ রলাঁ, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রভৃতি এই দলের লোক! এরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে অপমানিত হয়েছে, জেল খেটেছে; সার্বজাতিক কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছে। এই দলের কত অখ্যাত লোক অজ্ঞাত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে, প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই। পাখির দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায়, এরা তেমনি নূতন যুগকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছে। ( শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৯)।

রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ হয়েছিল ১৯১৯ সালে। রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন। ১৯২১ সালের এপ্রিলে ফ্রান্সের রাজধানী পারীতে তাঁদের মুখোমুখি কথাবার্তা হয়েছিল। আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিল বিশ্বশান্তি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগী রাষ্ট্রগুলিকে সুস্থ পথে পরিচালনা করতে লীগ অফ নেশনস এর দায়বদ্ধতা কী, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছিল।

রম্যাঁ রলাঁ ভারতীয় ধর্মদর্শনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বিশ্বমৈত্রীতে পৌঁছাতে এর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভারতে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বহুবিধ কুসংস্কার জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার সমস্যা, পশুবলির কদাচার, ইত্যাদি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বলেন যে, এগুলি দূর করতে না পারলে যথার্থ ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্য কথাটা বায়বীয় হয়ে যায়। রলাঁ সেই লক্ষে পৌঁছাতে ভারতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের পথে চলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং উল্লেখ করেন যে, বিজ্ঞানই হল আধুনিক বিশ্বে সবচাইতে বড় আন্তর্জাতিক বিষয়। রলাঁ উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ যুদ্ধোন্মাদনার সঙ্গে মিলে মিশে বিজ্ঞানকে যুদ্ধের কাজে লাগতে বাধ্য করছে। এইসূত্রে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগের উল্লেখ করেন।

১৩০৪ বঙ্গাব্দে ‘কল্পনা’ কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘জুতা আবিষ্কার’ নামে যে কবিতা লিখেছিলেন, এবং সেখানে লিখেছিলেন “কেন বা তবে পুষিনু এতগুলা উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে?” বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছনোর আগেই রাজার মুখে ‘বৈজ্ঞানিক ভৃত্য’ কথাটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, যদি পরবর্তীকালে ঘটতে থাকা ফ্রিৎস হেবার এবং ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের ঘটনাগুলি মনে রাখি। প্রতিভাবান বিজ্ঞানী হয়েও এঁরা যুদ্ধবাজ শক্তিকে মদত যুগিয়ে গিয়েছেন এবং প্রয়োজন মিটে গেলে রাষ্ট্রশক্তি এঁদের ছুঁড়ে ফেলে দিতে দ্বিধা করেনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতালিতে মুসোলিনির একনায়কতন্ত্রের ব্যাপারে প্রথমটা ভাল বুঝতে পারেন নি। রম্যাঁ রলাঁ তাঁকে যত্নের সঙ্গে ফ্যাসিবাদের চরিত্রটি বুঝিয়ে বলেছিলেন। ওই সালটা হল ১৯২৬। ওই সময়েই রক্তকরবী প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি দানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা লিখেছেন, যে ব্যবস্থা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে নানাভাবে বিপথগামী করে শোষণ শাসনকে দীর্ঘমেয়াদি করতে সক্রিয় এবং সেই কাজে ধর্মকে প্রয়োগ করতে সিদ্ধহস্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সক্রিয় সময়ে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক ছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ( ১৪ মার্চ ১৮৭৯ – ১৮ এপ্রিল ১৯৫৫)। তাঁর সঙ্গে আইনস্টাইনের সাক্ষাৎ হয় মোট চারবার। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বারের জন্য জার্মানিতে পৌঁছান। এই সময় ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

ওইদিন সকালে জার্মানির সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মানে একটি চা চক্রের আয়োজন করেন। সেখানে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন সহ জার্মানির অনেক জ্ঞানী গুণী বৈজ্ঞানিক দার্শনিক আমন্ত্রিত ছিলেন। ওই প্রভাতী চা চক্রে আইনস্টাইনের সঙ্গে কবির পরিচয় হলে বিকেলেই আবার তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান।

সেখানে আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ নানা আন্তর্জাতিক বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ আবার জার্মানি গিয়েছিলেন। তখন ১৪ জুলাই তারিখে আইনস্টাইনের বাসভবনে কবি আমন্ত্রিত হন। তখন বিশ্ব পরিস্থিতি ও নানা সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যা এবং ইহুদি প্যালেস্টাইন সম্পর্ক নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়।আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবার সাক্ষাৎ হয় ওই ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, এবং ওই বছরের ১৫ ডিসেম্বর তারিখে নিউ ইয়র্কে। আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে এসে দেখা করে যান।

এই সময়খণ্ডের মাঝখানে বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়া তাঁকে টেনেছে। কবি অমিয় চক্রবর্তী, আরিয়াম উইলিয়ামস, হ্যারি টিম্বার্স, অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কন্যা মিস মার্গট আইনস্টাইন, পৌত্র ও বামমনস্ক রাজনীতিবিদ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রাশিয়া পৌঁছান। সেখানে ১৫ দিন থাকেন। ওই সময়ে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ পর্যন্ত নানা ঘনিষ্ঠজনকে চিঠিতে নিজের গভীর মতামত দিয়েছিলেন। সবচেয়ে বেশি চিঠি লিখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ কর-কে, চারটি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে তিনটি, নির্মলকুমারী মহলানবীশকে দুইটি, আর পুত্র রথীন্দ্রনাথ, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, চিত্রকর নন্দলাল বসু, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ, কালীমোহন ঘোষ এবং আশা অধিকারীকে একটি করে পত্র লিখেছিলেন। এই কয়টি চিঠি এক মলাটে ১৯৩১ সালের ৮ মে তারিখে বা ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ রাশিয়ার চিঠি হিসাবে প্রকাশ করেছিলেন জগদানন্দ রায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রাশিয়া ভ্রমণকে বলেছিলেন ‘এ জন্মের তীর্থদর্শন’।

৪| আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ

এই মহাবিশ্বকে কিভাবে দেখা উচিত এবং মহাবিশ্বের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ঠিক কি রকম, তা নিয়ে ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের মধ্যে মোট তিনটি বার কথাবার্তা হয়েছিল। এই বৎসরে ভারতে গান্ধীজির গড়ে তোলা আন্দোলনের দিকেও তাকানো যেতে পারে। ১৯৩০ সালের বারো মার্চ মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯ – ১৯৪৮) র নেতৃত্বে লবণ আইন অমান্য শুরু হয়। গান্ধীজির বয়স তখন ৬১। তিনি সবরমতী আশ্রম থেকে ৩৯০ কিমি দূরে ডাণ্ডি অবধি পদব্রজে গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের অসঙ্গত লবণ আইন ভঙ্গ করেন। এই দীর্ঘ পথে তাঁর সহযাত্রী হয়েছিলেন আটাত্তরজন মানুষ, যাঁদের অনেকেই সদ্যযুবা। ৫ এপ্রিল ১৯৩০ সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকায় পৌঁছে যান। পরদিন সমুদ্রজল থেকে লবণ তৈরি করে গান্ধী আইন অমান্য করেন।

স্মরণাতীত কাল থেকে সমুদ্র সৈকতে সাধারণ মানুষ লবণ তৈরি করে নিত। অনেক আগে নুন ছিল দামি জিনিস। লোকে গুণী মানুষকে নুনের খণ্ড উপহার দিত। বেতন বা মাহিনার ইংরেজি প্রতিশব্দ স্যালারি কথাটি সল্ট বা লবণ থেকে তৈরি। ইংরেজ তার ভারতীয় প্রজাদের থেকে নুন তৈরির অধিকার কেড়ে নিয়ে চূড়ান্ত স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছিল। উপমহাদেশের কৃষিপণ্য কার্পাস আর কাঠের গুঁড়ি বিলেতে চালান যেত। বিনিময়ে ব্রিটেনের শিল্পদ্রব্য এদেশে আসত। জাহাজে যে পরিমাণ কাঁচামাল যেত, তার তুলনায় যে শিল্পপণ্য আসত, তার পরিমাণ ছিল সামান্য। ব্যালাস্ট হিসেবে নুনের বস্তার ব্যবস্থা ছিল। ভারতীয়রা যদি নিজের নুন নিজেরা তৈরি অব্যাহত রাখে, তাহলে বিদেশি লবণ কিনবে কেন? ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষকে বিলিতি নুন ব্যবহারে আইনতঃ বাধ্য করে ব্রিটিশ। নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরোয়, তাদের নুন তৈরির অধিকার বন্ধ করে দিয়ে ব্রিটিশ নিজেদের লবণ বেচার জন্য ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। গান্ধী ব্রিটিশের এই বদমাইশি রুখবার পথে আন্দোলনের ভাষা রচনা করলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে হল রাশিয়ায় সোভিয়েত বিপ্লবীরা যা করে দেখিয়েছেন, সেটাই তিনি নিজের জীবনে করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নিজের শক্তির সীমাবদ্ধতা ও দেশবাসীর আন্তরিকতার অভাবে তা করে উঠতে পারেন নি বলে রাশিয়ার চিঠির ছত্রে ছত্রে দুঃখপ্রকাশ করেছেন।

আগেই দেখেছি, আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে ‘অ্যানালেন ডার ফিজিক’ নামে জার্মান সায়েন্স জার্নালে চারটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে মহাজগৎ ও বিশ্ব ব্যাপার সম্বন্ধে মানুষের ধারণায় যুগান্তর ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। একটির পর একটি পরীক্ষায় প্রমাণ হচ্ছিল আইনস্টাইনের ধারণাগুলি নির্ভুল এবং অভ্রান্ত। ১৯১৯ সালে ২৯ মে তারিখে একটি সূর্যগ্রহণের ঘটনায় আইনস্টাইনের তত্ত্বের বাস্তব প্রমাণ মেলে ইংরেজ জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী স্যর আর্থার স্ট্যানলি এডিংটনের গবেষণায়। তখনো অবধি আইনস্টাইনকে নোবেল সম্মান দেওয়া হয়নি। সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলের সমবেত চাপে ১৯২১ সালে তাঁকে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নানা গানে ও কবিতায় মহাবিশ্ব ও মানুষের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে তাঁর ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা ১৩০৭ সনে তিনি লিখেছেন:

“তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই–

কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই ॥

মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,

তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই॥

হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে যাহা-কিছু সব আছে আছে আছে–

নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারই, নিশিদিন কাঁদি তাই।

অন্তরগ্লানি সংসারভার পলক ফেলিতে কোথা একাকার

জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই ॥”

এক দশক পরে, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দে রচনা করেছেন:

আমার ঘুর লেগেছে– তাধিন্ তাধিন্।

তোমার পিছন পিছন নেচে নেচে ঘুর লেগেছে তাধিন্ তাধিন্।

তোমার তালে আমার চরণ চলে, শুনতে না পাই কে কী বলে–

তাধিন্ তাধিন্।

তোমার গানে আমার প্রাণে যে কোন্ পাগল ছিল সেই জেগেছে–

তাধিন্ তাধিন্।

আমার লাজের বাঁধন সাজের বাঁধন খ’সে গেল ভজন সাধন–

তাধিন্ তাধিন্।

বিষম নাচের বেগে দোলা লেগে ভাবনা যত সব ভেগেছে–

তাধিন্ তাধিন্॥

১৬ জানুয়ারি, ১৯২৭, ০২ মাঘ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে লিখেছেন :

যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে

মিলাব তাই জীবনগানে ॥

গগনে তব বিমল নীল– হৃদয়ে লব তাহারি মিল,

শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে ॥

বাজায় ঊষা নিশীথকূলে যে গীতভাষা

সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর নবীন আশা।

ফুলের মতো সহজ সুরে প্রভাতে মম উঠিবে পূরে,

সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন মরিতে জানে ॥

এই ১৯২৭ সালেই ১৩ মার্চ, বাংলা ২৯ ফাল্গুন, ১৩৩৩ তারিখে লিখেছেন:

রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো এবার যাবার আগে–

তোমার আপন রাগে, তোমার গোপন রাগে,

তোমার তরুণ হাসির অরুণ রাগে

অশ্রুজলের করুণ রাগে॥

রঙ যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে,

সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে, গভীর রাতের জাগায় লাগে॥

যাবার আগে যাও গো আমায় জাগিয়ে দিয়ে,

রক্তে তোমার চরণ-দোলা লাগিয়ে দিয়ে।

আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,

পাষাণগুহার কক্ষে নিঝর-ধারা জাগে,

মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,

বিশ্ব-নাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,

তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে,

কাঁদন-বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে॥

এই তিন দশকে রচিত কয়েকটি গানের কথা আমি তুলে ধরলাম। এছাড়াও তাঁর অজস্র গানে তাঁর বিশ্বধারণা প্রকাশ পেয়েছে। ১৯১৪ সালে ২৪ মে তারিখে রচিত ‘এই তো তোমার আলোকধেনু’ গানে লিখেছিলেন – ‘কোথায় বসে বাজাও বেণু চরাও মহা গগনতলে।’ ওই গানে আরো লিখেছিলেন, ‘আঁধার হলে সাঁঝের সুরে ফিরিয়ে আনো আপন গোঠে।’ সূর্য তারা ইত্যাদি সকল মহাজাগতিক বস্তু এক অভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত, চালিত এবং একটা পর্যায়ের পর তারা পুনরায় সম্মিলিত হয়, এমন একটা ধারণা এই গানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। ওই গানের একেবারে শেষ পংক্তিতে বলেন – ‘মোর জীবনের রাখাল ওগো ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে।” স্পষ্টতঃই রাখালের রূপকে তিনি মানবমনের অনুষঙ্গে এক বিশ্বমনের কথা ভাবতেন। তিনি মনে করতেন মানুষের সমস্ত ক্রিয়ার উপর এক বিশ্ব আমির নিয়ন্ত্রণ আছে। এখানে আইনস্টাইনের ধারণার সঙ্গে তাঁর মৌলিক প্রভেদ ছিল। আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, সমস্ত কিছুর মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানের যুক্তি এবং কার্যকারণের নিয়ম ক্রিয়াশীল রয়েছে। আইনস্টাইনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের এক দশক পরেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে। কবিতার নাম ‘আমি’। এটি ‘শ্যামলী’ কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। রচনার তারিখ ২৯ মে, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বাস্তব ধরাছোঁয়ার বিষয়গুলিতে পদার্থবিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে ভাবতে জানতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৩৪ সালের ১৫ জানুয়ারিতে ঘটা মুঙ্গেরের ভূমিকম্প সূত্রে তাঁর লেখা নিয়ে। ওইদিন গভীর রাতে বিপুল ভূমিকম্প হলে বহু সংখ্যক মানুষ হতাহত হন এবং বিপুল এলাকা জুড়ে সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি ধ্বংসস্তূপে পর্যবসিত হয়। মোহনদাস কর্মচন্দ গান্ধি এই ভূমিকম্পকে ভারতবাসীর অস্পৃশ্যতা বিষয়ক কদাচারের প্রতিফল বলে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধিজির এই ব্যাখ্যার লিখিত প্রতিবাদ করেন। ২৮ জানুয়ারি, ১৯৩৪ তারিখে তিনি প্রতিবাদ পত্রটি লিখে গান্ধিজির কাছে পাঠান ও অনুরোধ করেন যে তা যেন ছাপানো হয়। গান্ধি ওই পত্রটি বিহারের ভূমিকম্প শিরোনামে ‘হরিজন’ পত্রিকার ১৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞান সচেতন মন ছিল বলেই মুঙ্গেরের ভূমিকম্পের পিছনে রবীন্দ্রনাথ ভূপদার্থবিদ্যার নিয়মকে ক্রিয়াশীল দেখেছেন এবং ভূমিকম্পের সঙ্গে অস্পৃশ্যতার কিছুমাত্র যোগাযোগকে কার্যকারণবাদের নিরিখে বাতিল করে দিয়েছেন। ভূমিকম্প ও অস্পৃশ্যতাকে একযোগে দাঁড় করানোর বিষয়ে গান্ধির চিন্তার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেছিলেন।

১৯৩০ সালে আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর শেষ আলাপচারিতার পরেও চিঠিপত্রে দুজনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। আইনস্টাইন এক শান্তিপূর্ণ বিশ্বের কথা ভাবতেন। রম্যাঁ রলাঁ, বার্ট্রান্ড রাসেল, এবং জর্জ বার্নার্ড শ’ও বিশ্বশান্তিকে সভ্যতা রক্ষায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হিসাবে গণ্য করতেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবাসী হিসেবে ইংরেজ শাসনে শাসক ও শাসিতের বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষ করছিলেন। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ সরকারের তরফে জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি চালিয়ে সাধারণ মানুষের হত্যার বিরুদ্ধে যেমন তিনি কঠিন প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছিলেন, তেমনি ১৯৩১ সালে ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে ঘটা হিজলি জেলে নিরস্ত্র অহিংস রাজনৈতিক বন্দীদের উপর জেল প্রশাসনের গুলিচালনার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেছিলেন। ভারতে ইংরেজ শাসনের মূল চরিত্রটিকে তিনি কী চোখে দেখতেন, তা রাশিয়ার চিঠির পাতায় ধরা আছে।

গান্ধিজির গ্রামস্বরাজ ও গ্রামপুনর্গঠনের ধারণার কোনো কোনো আঙ্গিক তাঁর শ্রদ্ধা অর্জন করলেও গান্ধির সমাজবিকাশ ভাবনার সঙ্গে তাঁর মৌলিক বিরোধ ছিল। তাঁর ‘রক্তকরবী’ ও ‘মুক্তধারা’ নাটকে আধুনিক রাষ্ট্রের হিংস্র উপস্থিতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে দাসত্ব করতে বাধ্য হওয়ার বিষয়টি সচেতন পাঠকের নজর এড়াবে না। এমনকি ‘ডাকঘর’ এর মতো নাটকেও পাড়ার মোড়ল বালক অমলকে যে ভাষায় কথা বলে, শিশুমন দিয়ে অমল সেই মোড়লের কথার ভিতরে প্রতাপের দম্ভকে চিনে ফেলে তার কচি গলায় যৎসামান্য হলেও প্রতিবাদ করতে ছাড়ে না।

শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বটা একটা মৌলিক দ্বন্দ্ব। অনিরসনীয় দ্বন্দ্ব। কেবল ভাল ভাল কথা বলে এবং অনশন করে এ দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দেওয়া যায় না। শান্তিস্থাপনা করতে গেলেও বলিষ্ঠ সাংগঠনিক পরাক্রমের প্রয়োজন হয়। রক্তকরবী নাটকে নন্দিনী শ্রমিকদের জাগাতে চেয়েছে এবং রাজার শক্তিকে খাঁচার ভিতরের অজগর বলে চেনাতে চেয়েছে। নিচের তলার মানুষকে সচেতন করে তোলার কাজটাকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিলেন। নিজেও নিজের জমিদারিতে কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে শুরু করেছিলেন।

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়ে নিচের তলার মানুষের শিক্ষা ও চেতনাগত উন্নতির লক্ষে কমিউনিস্টদের আন্তরিক প্রয়াস তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সমাজতান্ত্রিক কার্যক্রমের মহত্ত্ব তিনি অনুধাবন করছিলেন। কোনো বিশ্বমনের সৌজন্যে নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নে নিতান্তই পার্থিব মানুষের প্রচেষ্টায় পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে এটা রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারছিলেন।

৫| হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী

১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে জার্মানিতে নাৎসিবাহিনীর দাপটে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন জার্মানি পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। শান্তিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়ল। আইনস্টাইন আশ্রয় নিলেন আমেরিকায়।সেখানে নিউ জার্সির প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিতে তাঁর পুনর্বাসন হল। ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে নাৎসিবাহিনীর দাপট আরো বাড়ল। কুখ্যাত শুটজস্ট্যাফেল বা এসএস বাহিনী ৩০ জানুয়ারি তারিখে সরকারি সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে গেল। অথচ এটা ছিল নিতান্তই একটা দলীয় সংগঠন। ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে রাইখস্ট্যাগে আগুন লাগার অজুহাতে সমস্ত বিরোধী কণ্ঠস্বরকে কঠোরভাবে দমনের সুযোগ পেয়ে গেল নাৎসীরা।রাইখস্ট্যাগে জার্মানির সংসদ বা পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ বুন্দেস্ট্যাগ অবস্থিত ছিল। আগুন লাগাবার কলঙ্ক জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি বা কেপিডি-র উপর চাপিয়ে সেই অজুহাতে কেপিডি-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল।

হিটলারের সহযোগী হারমান গোরিং নানা ধরনের রাজনৈতিক পুলিশী সংগঠনকে একজোট করে ২৬ এপ্রিল তারিখে গড়লেন গেস্টাপো বাহিনী। এ আরেকটি কুখ্যাত দুর্বৃত্ত সংগঠন। সিক্রেট স্টেট পুলিশ। গেহেইমে স্ট্যাটপোলিজিই। এক বছর পরে এর নেতৃত্ব চলে আসে হিমলার এর হাতে। মে মাসের দুই তারিখে সমস্ত ধরনের শ্রমিক ইউনিয়নকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। এরপর এল এক কালরাত্রি, নাইট অফ দি লঙ নাইভস, ধারালো দীর্ঘ তরোয়ালের অমানিশা। এসএ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, যাঁদের মধ্যে কিছুমাত্র হিটলার বিরোধিতা ছিল, সবাইকে খুন করা হল। ৩০ জুন থেকে ০২ জুলাই অবধি এই খুনিয়া কার্যক্রম চালিয়ে দলের মধ্যে সমস্ত বিরোধী কণ্ঠস্বরকে নিশ্চুপ করে দেওয়া হল। খুন এবং সন্ত্রাসের পথে সমস্ত রকম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে বজ্রমুষ্টিতে দমন করে ১৯৩৪ সালের আগস্ট মাসের দুই তারিখে হিটলার হয়ে উঠলেন সর্বাধিনায়ক, ফুহেরার।

হিটলারের জার্মানি ইহুদিদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার নামিয়ে আনল। জ্ঞানী গুণী মানুষও ছাড় পেলেন না। ইহুদি সম্প্রদায়ের অনেক বিজ্ঞানী উদ্বাস্তু হয়ে শরণার্থী হিসেবে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় খুঁজতে চললেন। হিটলার জার্মান জাতিকে খাঁটি আর্য তকমা দিলেন আর ইহুদিদের বললেন গেগেনরেস। ‘গেগেনরেস’ মানে পোকামাকড় গোছের। মানুষ যেভাবে পোকামাকড় মারে হিটলার সেইভাবে ইহুদিনিধন শুরু করে দিলেন।

প্রথম প্রথম চাপা থাকলেও পরবর্তীতে এইসব খবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আসছিল। এর মধ্যে বেধে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বাধালেন হিটলার। তারিখটা ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯। ১৯৪০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে লেখা ‘শ্রাদ্ধ’ কবিতায় হিটলারের কার্যকলাপ ও বিশ্বজোড়া যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ লক্ষ করা যায়। একটা সাংঘাতিক কিছু যে ঘটতে চলেছে, কণ্ঠরোধের ব্যবসা বাড়তে চলেছে, বৈজ্ঞানিকদের দাসত্বের নিগড়ে বাঁধতে চাওয়া হচ্ছে, এ যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আগেই টের পেয়ে গিয়েছিলেন। জীবনের উপান্তে পৌঁছে সে গল্পে লিখেছেন, বেসুরের দুঃসহ জোর একেবারে ডাইনামাইট। লিখেছেন, পুরুষ হয়ে জন্মালেই পুরুষ হয় না, পরুষতার প্রতিভা থাকা চাই। …দুর্বলতা ভাঙা সবলতা ভাঙার চেয়ে অনেক শক্ত।…..তরল জলের কোমল একাধিপত্যকে ঢুঁ মেরে, গুঁতো মেরে, লাথি মেরে, কিল মেরে, ঘুষো মেরে, ধাক্কা মেরে, উঠে পড়তে লাগল ডাঙা তার পাথুরে নেড়া মুণ্ডুগুলো তুলে। ভূলোকের ইতিহাসে এইটেকেই সবচেয়ে বড়ো পর্ব বলে মান কি না।….

বর্তমান যুগে ঐ গণেশের শুঁড়ই তো চিমনি মূর্তি ধরে পাশ্চাত্য পণ্যযজ্ঞশালায় বৃংহিতধ্বনি করছে। গণনায়কের এই কুৎসিত বেসুরের জোরেই কি ওরা সিদ্ধিলাভ করছে না? চিন্তা করে দেখো।..

আমার মতটা বলি। দুঃশাসনের আস্ফালনটা পৌরুষ নয়, একেই উল্টো।….আজ পর্যন্ত পুরুষই সৃষ্টি করেছে সুন্দর, লড়াই করেছে বেসুরের সঙ্গে। অসুর সেই পরিমাণেই জোরের ভান করে যে পরিমাণে পুরুষ হয় কাপুরুষ। আজ পৃথিবীতে তারই প্রমাণ পাচ্ছি। (সে, দ্বাদশ অধ্যায়)।

ছয়টি বছর ধরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির পর ০২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ তারিখে শেষ হয়। রবীন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি দেখে যেতে পারেন নি। ১৯৪১ সালের ০৭ আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু মৃত্যুর প্রাক্কালে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণার একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনার সময় যুদ্ধকে তিনি যে দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছিলেন, তা আমরা আগেই লক্ষ করেছি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এল সম্পূর্ণ অন্যরকম চেহারা নিয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্বে যুদ্ধের সাংঘাতিক চেহারাটা অত প্রকটভাবে কাজ অনেকেরই চোখে পড়ে নি। এঁদের একজন মেরি কুরি। পারমাণবিক শক্তিকে যে শান্তির কাজে লাগানো যায়, তার দিশারী ছিলেন মেরি কুরি। তিনি রেডিয়ম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের পাশাপাশি জীববিজ্ঞান ও মেডিসিনের দৃষ্টিকোণ থেকে রেডিয়ম নিয়ে গবেষণার সুযোগ তৈরি করে ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেলে রেডিয়ম ইনস্টিটিউট এর কাজ স্থগিত রেখে অত বড় মাপের বিজ্ঞানী দক্ষ ও অভিজ্ঞ নার্সের মতো মনে করলেন, যত দ্রুত সম্ভব আহত সৈনিকদের শল্যচিকিৎসা সেবা জরুরি। তাঁর মনে হল এক্স রে দিয়ে হাড়ের কোন্ খানে ভেঙেছে, তা লক্ষ্য করা দরকার। মেরি কুরি সার্থক সেবাপ্রতিমা হয়ে চলে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। সঙ্গে নিয়ে গেলেন তাঁর সতেরো বছরের নাবালিকা কন্যা আইরিনকে। ততদিনে তিনি স্বামীহারা। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকের চিকিৎসার জন্য এক্স রে যন্ত্র চালানো এবং কেমনভাবে তা রোগীর শরীরে প্রয়োগ করতে হয়, তা তিনি ঝটপট শিখে নিয়েছিলেন। আর শিখে নিয়েছিলেন অ্যানাটমি। এরপর নোবেল পুরস্কারের পাওনা টাকা দিয়ে এক্স রে যন্ত্রপাতি, গাড়ি, জেনারেটর, এসব যোগাড় করে ফেললেন। এমনকি, সেবাকার্যে অন্য মহিলারা যাতে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন, তার জন্য তাঁদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিতেন তিনি। মনে করা হয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি অন্ততঃ দশলক্ষ আহত মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করেছেন। এই সময়টাতে এমন প্রতিভাময়ী বিজ্ঞানী নিজের গবেষণার কাজ বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারেন নি। রেডিয়ম নিয়ে গবেষণার চাইতে তিনি যুদ্ধে ক্লিষ্ট মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটা সদর্থক ভূমিকা খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন এ একটা রাত্রি কেটে ভোর হবার মতো ব্যাপার। কিন্তু যুদ্ধ কখনো সমস্যার সমাধান করতে সহযোগিতা করে না। সমস্যার একটা ঘনীভূত রূপই হল যুদ্ধ। এই সূত্রে আমরা যুদ্ধ ও বিশ্ব পরিস্থিতি প্রসঙ্গে প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানসিকতার গুরুত্বপূর্ণ বদল লক্ষ করতে চাইছি। এটা দেখতে গিয়ে অনেক আগে, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে লেখা তাঁর একটি গান মনে পড়া খুবই প্রাসঙ্গিক:

“বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা–

বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,

দুঃখে যেন করিতে পারি জয়॥

সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে,

সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা

নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা–

তরিতে পারি শকতি যেন রয়।

আমার ভার লাঘব করি নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,

বহিতে পারি এমনি যেন হয়।

নম্রশিরে সুখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে–

দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা

তোমারে যেন না করি সংশয়।” এখানে যদিও স্বচেষ্টায় দুঃখ দৈন্য অতিক্রম করার কথা বলেছেন, তবু একজন “তুমি”র আশ্বাস লক্ষ করা যায়।

পরবর্তী দশকে, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ সালে লেখা অন্য একটি গানের দিকেও নজর দিতে চাই:

“নয় এ মধুর খেলা–

তোমায় আমায় সারাজীবন সকাল-সন্ধ্যাবেলা নয় এ মধুর খেলা ॥

কতবার যে নিবল বাতি, গর্জে এল ঝড়ের রাতি–

সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়েরই ঠেলা ॥

বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা ছুটেছে।

দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে।

ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে এই কথাটি বাজল বুকে–

তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইকো অবহেলা ॥”

এখানেও একজন “তুমি” প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে আছেন। যদিও সে ‘প্রেম’ একটি ‘মধুর খেলা’ নয়। তাঁর প্রেমে যে ‘আঘাত’ আছে, সেটাও পরিষ্কার করে বলে রেখেছেন কবি।

এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই ৭ জানুয়ারি, ১৯৩৮ তারিখে ‘বুদ্ধভক্তি” কবিতায় লিখলেন:

‘হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য…

আত্মীয়বন্ধন করি দিবে ছিন্ন,

গ্রামপল্লীর রবে ভস্মের চিহ্ন,

হানিবে শূন্য হতে বহ্নি-আঘাত,

বিদ্যার নিকেতন হবে ধূলিসাৎ–

বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে

দয়াময় বুদ্ধের কাছে।..

হত-আহতের গণি সংখ্যা

তালে তালে মন্দ্রিত হবে জয়ডঙ্কা।

নারীর শিশুর যত কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ

জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচী রঙ্গ,

মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,

বিষবাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিশ্বাস–‘

১৯৩৯ সালে, বিজয়াদশমী, ১৭ আশ্বিন, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ কবিতায় লিখলেন:

“উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো–

নিম্নে নিবিড় অতিবর্বর কালো

ভূমিগর্ভের রাতে–

ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের

নিদারুণ সংঘাতে

ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,

সভ্যনামিক পাতালে যেথায়

জমেছে লুটের ধন।…

বিদীর্ণ হল ধনভাণ্ডারতল,

জাগিয়া উঠিছে গুপ্ত গুহার

কালীনাগিনীর দল।

দুলিছে বিকট ফণা,

বিষনিশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা।…

ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক

বিজ্ঞানী হাড়গিলা,

রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর

একদিন হবে ঢিলা।

প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান

সে-দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ

নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,

ছিন্ন করিছে নাড়ী।

তীক্ষ্ণ দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে

রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।…

কিভাবে সময়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্ববীক্ষা বদলে যাচ্ছে লক্ষ করতে তাঁর ‘যক্ষ’ ও ‘রাতের গাড়ি’ কবিতাদুটিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

সানাই কাব্যগ্রন্থের ‘যক্ষ’ কবিতায় ২০ জুন ১৯৩৮ সালে লিখেছিলেন :

‘নিত্যপুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক,

অস্তিত্বের এতবড়ো শোক

নাই মর্ত্যভূমে–‘।

২৮ মার্চ, ১৯৪০ তারিখে ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থের ‘রাতের গাড়ি’ কবিতায় লিখলেন:

‘চালায় যে নাম নাহি কয়;

কেউ বলে যন্ত্র সে আর-কিছু নয়

মনোহীন বলে তারে…’।

১৯৪১ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে ‘পথের শেষে’ কবিতায় লিখেছেন:

‘অসীম পথের পান্থ এবার এসেছি ধরা-মাঝে

মর্ত্যজীবনের কাজে…

সকল পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি অমূল্য উপাদেয়..

মন বলে, আমি চলিলাম,

রেখে যাই আমার প্রণাম

তাঁদের উদ্দেশে যাঁরা জীবনের আলো

ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো।’

এই কবিতায় “সংশয়” কথাটার আগে “বারে বারে” শব্দ দুটির প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে লক্ষণীয়। অর্থাৎ সংশয় বারে বারেই এসেছে, এবং গুণী সুধীজনের সঙ্গগুণে তা থেকে উত্তরণের পথ মিলেছে।

১৯০৭ সালে লিখেছিলেন:

“দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা

তোমারে যেন না করি সংশয়।” আর ১৯৪১ সালেও সংশয় আসছে তাঁর, বারে বারে আসছে, রীতিমতো সংশয়ী হয়ে পড়েছেন যেন, আর তার থেকে উত্তরণ ঘটছে গুণীজনের সান্নিধ্যে, বিবেকী মানুষের সঙ্গগুণে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বদলে দিল দুনিয়াকে। আইনস্টাইনের পক্ষে জার্মানির মাটিতে থাকা সম্ভব হল না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমেরিকায় আশ্রয় নিলেন। কিন্তু যুদ্ধ এগিয়ে এলে নৌবাহিনীর উচ্চমহল এমন জগৎবরেণ্য বৈজ্ঞানিকের চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করে তাঁকে আমেরিকার মাটি থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। যদিও যাহোক করে সেই প্রচেষ্টা চাপা দেওয়া গিয়েছে। আমেরিকার যুদ্ধপ্রচেষ্টা আইনস্টাইনের আনুগত্য দাবী করেছে। আর্থিক দাবি দাওয়া পেশ করেছে বিজ্ঞানীর কাছে। নিজের মহামূল্যবান নথি বিক্রি পর্যন্ত করে আমেরিকার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার চাঁদা দিতে বাধ্য হতে হয়েছে আইনস্টাইনের মতো সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞানীকে।

ইতালি, জার্মানি ও জাপান, এই তিনে মিলে অক্ষশক্তি। এরা সারা পৃথিবীর বুকে নামিয়ে আনল এক সাংঘাতিক বিভীষিকা। অথচ এদের বিপক্ষে যারা ছিল, তারাই কি মানবতার পক্ষে ছিল? মিত্রশক্তির অন্যতম ইংরেজকে রবীন্দ্রনাথ ভালভাবেই চিনতেন।

চিনতেন তার সমস্ত আসুরিক অভিজ্ঞানকে। রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছেন, ইংরেজ ভারতবাসীকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদও তাঁর যে গভীর থেকে জানা বোঝার মধ্যে ছিল, তা রক্তকরবী রচনার প্রাক্কালে পৌত্র দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট। রাশিয়ার চিঠিতে লুকোছাপা না করেই লিখেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতার কেন্দ্রে কিছু একটা অসংগতি রয়েছে বলে টের পেয়েছেন তিনি। তখন মাত্রই বছর তের হয়েছে সেখানে বিপ্লব হয়েছে। অথচ ওই অসংগতিটুকু কবি আঁচ করে ফেলেছেন। সব মিলিয়ে তখনকার বিশ্ব পরিস্থিতিতে কোনো শক্তিজোট, এমনকি কোনো রাষ্ট্রই বাস্তবে নিষ্ঠুরতা ও শোষণ শাসনের ঊর্ধ্বে ছিল না। ভারতের মধ্যেও গরিব মানুষের একাংশ অপর অংশকে ভয়ঙ্কর ভাবে আক্রমণ করছে, এও তাঁর নজরে ছিল। ২৮ মার্চ, ১৯৩৯ তারিখে রচিত ‘ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে’ কবিতায় তিনি লেখেন এক করুণ ঘটনার কথা, এক তরুণীকে কিভাবে গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। কোনো ঈশ্বর নেমে আসেন না এই আততায়ীকে প্রতিহত করতে, কোনো স্বর্গলোক থেকে কোনো শুভবুদ্ধি ধর্ষক খুনির মনে জাগানো হয় না। রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

‘ শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে-

“উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার” বাজে আকাশ জুড়ে।”

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যুদ্ধের ডঙ্কা শুনে গেছেন কবি। যুদ্ধের সবচাইতে ব্যাপক সর্বনাশকে রুখতে বিজ্ঞানীদের অনুরোধে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে চিঠি লিখে পারমাণবিক বোমা বানাতে বলেছিলেন।

আইনস্টাইন রাতে ঘুমাতে পারছিলেন না। যদি তাঁর তত্ত্ব নিয়ে বোমা বানিয়ে ফাটান হিটলার? লিও জিলার্ড আর ইউজিন উইগনার নামে বিজ্ঞানীদ্বয়ের চেষ্টায় একটা চিঠি মুসাবিদা করা হল। তাতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের কাছে অনুরোধ করা হল, ইউরেনিয়াম দিয়ে অ্যাটম বোমা বানানো হোক। হিটলারকে চাপে রাখা দরকার। চিঠিতে সই করাতে হবে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে দিয়ে। সভ্য সমাজে ওঁর গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। আইনস্টাইনের অনুরোধ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফেলতে পারবেন না। ১৯৩৯ সালের আগস্টের দুই তারিখে জিলার্ডের লেখা বয়ানে সই দিলেন আইনস্টাইন। সেপ্টেম্বর মাসের পহেলা তারিখে যুদ্ধ বেধে গেলই। অক্টোবরের এগারো তারিখে আইনস্টাইনের স্বাক্ষরিত চিঠি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের হাতে পৌঁছাল। তারপর ম্যানহাটান প্রজেক্ট। তখনো কেউ ঘুণাক্ষরে জানেন না বছর ছয়েক পরে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে লিটলবয় ও ফ্যাটম্যান নামে পারমাণবিক বোমা হামলা চালানো হবে, তা তৈরি করা হবে এই ম্যানহাটান প্রজেক্টে।

আইনস্টাইন ভেবেছিলেন জার্মানি কোনো গতিকে বোমা বানিয়ে ফেললে পাল্টা বোমা হাতে থাকলে জার্মান সমরবাদকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে ১৯৪০ সালের ১৫ জুন তারিখে তারবার্তায় জানিয়েছিলেন: All our individual problems of politics today have merged into one supreme world politics which, I believe, in seeking the help of the United States of America as the last refuge of the spiritual man, and there few lines of mine merely convey my hope even if unnecessary, that she will not fail in her mission to stand against this universal disaster that appears so imminent. বিষণ্ণ মনে স্মৃতি মেদুরতায় ডুব দিতে দিতে আপনজন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে ১০ জুলাই, ১৯৪০ তারিখে লিখেছেন: When the world atmosphere is darkened the distracted heart naturally yearns for the nearness of those friends in whom are associated the memory of happier days the value of which enhances with time. জার্মানি বোমা বানিয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু আমেরিকার প্রশাসন তার তৈরি বোমার স্পর্ধা প্রদর্শনে উৎসুক ছিল। ম্যানহাটান প্রজেক্টে বোমা যাঁরা বানিয়েছিলেন, লিও জিলার্ডের উদ্যোগে সেই সব বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীগণ একযোগে আমেরিকার সর্বোচ্চ স্তরের প্রশাসনের কাছে লিখিতভাবে আবেদন করেছিলেন পারমাণবিক বোমা যেন কখনোই না কোনো জনপদের উপর ফেলা হয়। আমেরিকার প্রশাসন সেই মিনতি ধূলিসাৎ করে ১৯৪৫ সালের ০৬ আগস্ট ও ০৯ আগস্ট পর পর জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যুদ্ধে জড়িত নয় এমন সাধারণ মানুষের জীবন ধ্বংস করে দেয়। আইনস্টাইন হাহাকার করেছিলেন। কেননা বোমা বানানোর মূল যে তত্ত্ব, সেই ‘ই ইকোয়াল টু এমসি স্কোয়ার’ তাঁরই দেওয়া ধারণা। যদিও জাপানে ফেলা বোমায় পদার্থের অতি সামান্য অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল, তবু যেটুকু রূপান্তরিত হয়েছিল, তারই ধ্বংসলীলা ছিল মারাত্মক। হানিবে শূন্য হতে ‘বহ্নি-আঘাত,/ ..হত-আহতের গণি সংখ্যা

তালে তালে মন্দ্রিত হবে জয়ডঙ্কা …’ না, রবীন্দ্রনাথকে হিরোশিমা নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা হামলার খবর শুনতে হয়নি। তিনি বাইশ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি ১৯৪১ সালের ০৭ আগস্ট নিশ্চেতনার গভীরে থেকে মারা যান।

৩০ জুলাই, ১৯৪১ সালে জীবনের শেষ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বললেন, কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে, তখন সারাজীবন ধরে কবির নিজেকে চেনার চেষ্টা, দেশ ও পৃথিবীর কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা, আর বিশ্বজগতের নিয়মকে নিজের মতো করে বোঝার আকুলতাকে লক্ষ করতে ইচ্ছা করে। মনে রাখতে ইচ্ছা করে তাঁর জীবনের সংশয় ঘুচাতে সহযোগিতা করা গুণীদের। এর অল্প কয়েকটি মাস আগেই, ১৯৩৯ এর মার্চে সামাজিক সমস্যার উৎকট চেহারা লক্ষ করে তাঁর মন থেকে শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে উড়ে গিয়েছে। আর ২৯ জুলাই, ১৯৪১ তারিখে সব শেষের ঠিক আগের কবিতায় যখন বলছেন, ‘শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা–

দুঃখের পরিহাসে ভরা।

ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি–

মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে’, তখন তাঁর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে চিনতে খুব সমস্যা হয় না। বিভীষিকা, দুঃখের পরিহাস, ভয় এবং আঁধার এর মতো শব্দগুলি তাঁর ভাবনার জটিল জগতের একটু হলেও আভাস দিয়ে উঠতে পারে। যে দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচতে চেয়ে আইনস্টাইন আমেরিকায় আশ্রয় নিলেন, সেই দৌরাত্ম্যের নয়া অবতার গড়তে তিনিই ঘটনাচক্রে শলা পরামর্শ দিতে এবং নগদ টাকায় চাঁদা পর্যন্ত দিতে বাধ্য হলেন। আর যে কবি চিরকাল সত্য সুন্দরের আরাধনার কথা বললেন, তিনিই আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে তারবার্তায় বললেন, United States of America is the last refuge of the spiritual man. এরপরই আমেরিকা উঠে পড়ে লাগল বোমা গড়তে আর বোমার স্থপতিদের ন্যূনতম সম্মান না দেখিয়ে, লিখিত মিনতি নস্যাৎ করে মানবের ধ্বংস যজ্ঞের আয়োজন করে ফেলল। শতাব্দীর দুই সেরা মানুষের এতদূর অসম্মান করতে আমেরিকার প্রশাসন চোখের পলকটুকু ফেলে নি। একে যদি না ছলনা ও প্রবঞ্চনার সামিল না করব তো কাকে করব! আমাদের ঘিরে থাকে এক বিপুল আঁধার, বিভীষিকা তাড়া করে ফেরে অন্ধ গহ্বরে, মৃত্যুর মিছিল চলে সমানে।