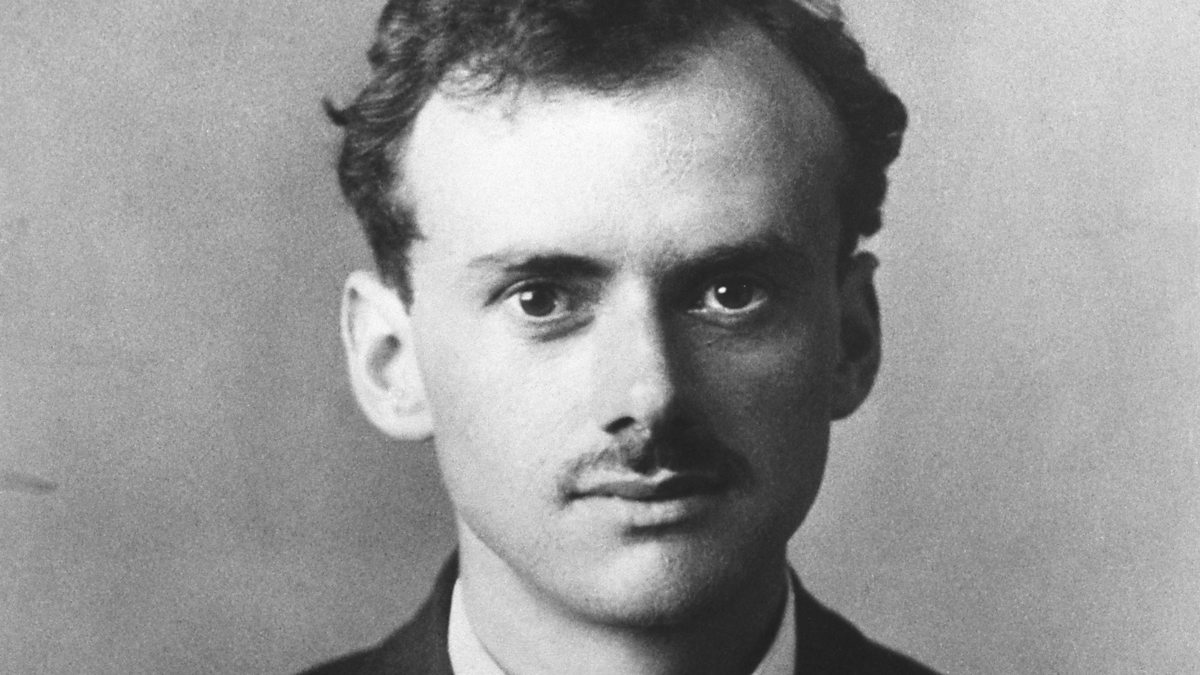

|| পল ডিরাক || স্মৃতিলেখায় মৃদুল শ্রীমানী

পল ডিরাক আর তাঁর গণিতপ্রেম: একটি স্মরণলেখ

‘আমাকে স্কুলে শেখানো হয়েছিল যে, শেষটুকু না ভাল করে জেনে, কোনো কথা বলতে শুরু কোরো না।’ পল ডিরাক এভাবে বলেছিলেন। সেই জন্যেই কি তিনি কথা বলার সময় অনেক ভেবে দেখে তবে অল্প একটু কথা বলতেন?

পল ডিরাকের ওই অত্যল্প কথা বলার অভ্যাসের নামে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে ঠাট্টা করে একটা একক চালু করা হল, ডিরাক। মানে হল এক ঘণ্টায় একটি শব্দ খরচ।

ডিরাককে গুরু মানতেন তাঁর থেকে ষোল বছরের ছোট রিচার্ড ফিলিপস ফাইনম্যান। ফাইনম্যানও পরে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার জগতে অসাধারণ উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ডিরাকের সঙ্গে ফাইনম্যানের প্রথম দেখা হয় ১৯৪৬ সালে, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিশতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে। সেটা ১৯৪৬ সাল। বছর তের আগে ডিরাক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সঙ্গে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মেলবন্ধন করে অ্যান্টিম্যাটার এবং পজিট্রন নিয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

ডিরাকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ফাইনম্যান ডিরাকের কাছে গিয়ে বললেন, আমি ফাইনম্যান।

ডিরাক বললেন, আমি ডিরাক।

ফাইনম্যান গভীর আগ্রহে তাকিয়ে আছেন গুরুপ্রতিম ডিরাকের দিকে। অনেকক্ষণ পরে ডিরাক বললেন, আমার একটা ইকুয়েশন আছে। আপনার অমন কিছু আছে?

পল ডিরাকের জীবন একটা অদ্ভুত জীবন। ওঁর পুরো নাম পল অ্যাড্রিয়েন মরিস ডিরাক ( ০৮ আগস্ট, ১৯০২ – ২০ অক্টোবর ১৯৮৪)। বাবা চার্লস অ্যাড্রিয়েন লাডিসলাস ডিরাক ছিলেন আদতে সুইজারল্যান্ডের লোক। মা ফ্লোরেন্স হানা হলটেন ছিলেন ইংল্যান্ডের কর্নওয়ালের মেয়ে। পল ডিরাকের জন্ম হয় ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে। দুটি ছেলের কোলে একটি মেয়ে, এই তিন সন্তানকে নিয়ে ওঁদের সংসার। পল ডিরাক মেজো। জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তানের নাম রেজিনাল্ড চার্লস ফেলিক্স ডিরাক। সবার কনিষ্ঠ বিয়াত্রিচে ইসাবেলা মার্গারিট ওয়ালা ডিরাক। বাবা খুব কাঠখোট্টা লোক। তিনি স্থানীয় মার্চেন্ট ভেনচারারস টেকনিক্যাল কলেজের অধীনস্থ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ফরাসি ভাষার শিক্ষক।

লাডিসলাস ডিরাক মশাই বাড়িতে নিয়ম করে দিয়েছিলেন ছেলেমেয়েরা বাড়িতে তাঁর সঙ্গে শুধুমাত্র ফরাসি ভাষাতেই কথা বলবে। ওঁর ধারণা ছিল এই রকম জবরদস্তি ফলালে বাচ্চাদের ভাষাশিক্ষায় বিশেষ উপকার হবে। এমনকি তিনি সবাই মিলে খাওয়ার টেবিলে বসে একসাথে খাওয়া দাওয়াও পছন্দ করতেন না। বাবার হুজ্জুতিতে পলেরা ভাইবোনেরা একসাথে খেতে বসতে পর্যন্ত পেতেন না। এইভাবে লাডিসলাস ডিরাক বাড়িটাকে একটা অশান্তির কারখানা বানিয়ে তুলেছিলেন। পল ডিরাক এদিকে ফরাসি ভাষাটা রপ্ত করতেই পারছিলেন না। অথচ ফরাসি ছাড়া বাড়িতে কথা বলা নিষেধ। তাই মুখে কুলুপ এঁটে থাকা পলের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। বাবা ছিলেন ভারি কড়া ধাঁচের মানুষ। আর বিকট রকম কর্তৃত্বপরায়ণ। যদিও তিনি মারধরের পক্ষপাতী ছিলেন না, তবুও ছোটবেলা থেকেই বাবাকে বিশেষ পছন্দ করা দূরের কথা, বাবার ধারে কাছে ঘেঁষতে পর্যন্ত চাইতেন না পল। ১৯৩৩ সালে, একত্রিশ বছর বয়সে, নোবেল পুরস্কার যখন পেলেন পল ডিরাক, তখন পুরস্কার প্রাপ্তি অনুষ্ঠানে সঙ্গে করে শুধুমাত্র মাকে নিয়ে গেলেন ডিরাক। বাবাকে এড়িয়ে গেলেন। বাবাকে পল এতদূর অপছন্দ করতেন যে, বাবার মৃত্যুর পর তিনি লিখেছিলেন, আমার এখন বেশ ভাল লাগছে। এখন থেকে আমি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পারব।

একেবারে শৈশবে বিশপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সূচনা হয় পল ডিরাকের। তারপর বাবা যেখানে শিক্ষকতা করতেন, সেই মার্চেন্ট ভেনচারারস টেকনিক্যাল কলেজের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা হয় তাঁর। ১৯১৮ সালে বছর ষোল বয়সে স্কুলের গণ্ডি টপকে গেলেন পল। এবার কলেজে। ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভরতি হলেন ডিরাক। এরমধ্যে একসময় একমাত্র দাদা রেজিনাল্ড ডিরাক আত্মহত্যা করেন। এই আত্মহত্যার ঘটনা ডিরাককে আরো একা আর অন্তর্মুখী করে দেয়। তিন বছর পর ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয় গ্রাজুয়েট হলেন তিনি। কিন্তু সেই সময় যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বাজার অত্যন্ত মন্দা। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েও একটা ভদ্রগোছের চাকরি মিলল না তরুণ পলের। পল চাইলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। কিন্তু সেখানে থাকা খাওয়ার যথেষ্ট পরিমাণে খরচ। ভাল রেজাল্ট করায় স্কলারশিপ পেয়েছেন, কিন্তু তাতে কেমব্রিজে থেকে খেয়ে পড়ার খরচ উঠছে না। তাই নিতান্তই বেগতিক দেখে ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিত নিয়ে বিএ পড়তে গেলেন। ১৯২৩ সালে ওই ফলিত গণিত নিয়ে ভাল ফল করায় আরো স্কলারশিপ জুটল। পল হিসাব করে দেখলেন, দুটো স্কলারশিপ মিলে কেমব্রিজে তাঁর ভালই চলে যাবে।

জীবনের এইসব কঠিন আর্থিক সংকট তাঁকে বিধ্বস্ত না করে বিশ্বসত্যের গভীরে উঁকি দিতে অনুপ্রাণিত করেছিল। অনেক পরে বিশ্ববরেণ্য গণিতবিদ পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি বলেছিলেন, আমার মনে হয় যে পরমাণুর রহস্যময় আচরণ লক্ষ করতে গিয়ে আমরা যেসব সমস্যায় পড়ি, আজকের বিশ্ব যেসব অর্থনৈতিক সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার ধরন ধারনের মধ্যে বেশ মিল রয়েছে।

বড় মাপের বিজ্ঞানীরা সামাজিক সংকটকে এড়িয়ে যান না। পল ডিরাক বলেছিলেন, আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাই এমনি যে, আমরা দু দুটো আলাদা জিনিসের মধ্যে মূল্যের একটা সমতা রাখতে চেষ্টা করি। আর এতেই যত অর্থনৈতিক সংকট গজিয়ে তোলে। অথচ আলাদা জিনিসের দাম বা গুরুত্ব আলাদা রকম হবে, সেটা প্রথম থেকেই পরিষ্কার ভাবে বুঝে রাখা উচিত।

পল ডিরাক গণিতের চর্চা করতে গিয়ে ভেবেছিলেন, শুধুমাত্র একটা একেবারে নিখুঁত ইকুয়েশন খুঁজে পাওয়াটাই সব নয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমাদের এই ধরা ছোঁয়ার বাস্তব জগতটায় সমস্ত ইকুয়েশনই আসলে আন্দাজে মিলিয়ে নেওয়া, যাকে বলে আনুমানিক। আমরা একেবারে সর্বাংশে নিখুঁত জিনিসকে পাব না। আমরি ক্রমেই নিখুঁততর হয়ে উঠব, একেবারে সঠিকের কাছাকাছি চলে যাব। হোক না আমাদের ইকুয়েশনগুলি আনুমানিক, তারাও কিন্তু সুন্দর। আমি যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তাম, ওখানেই শিখেছি মোটামুটি ভাবে নিখুঁতের কাছাকাছি যেতে পারলেই হল, একেবারে নিখুঁত বলে কোনোকিছু সম্ভব নয়। ইঞ্জিনিয়ারিং না পড়লে এভাবে নিজেকে বোঝাতে পারতাম না।

তাহলে ১৯১৮ থেকে ২৯২১ অবধি ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে তারপর দুই বছর ফলিত গণিত পড়ে কাটালেন। ততদিনে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ এসে গিয়েছে। আইনস্টাইন ১৯০৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে স্পেশাল রিলেটিভিটি নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করলেন। ১৯১৬ তে প্রকাশ করেন সাধারণ রিলেটিভিটি। ১৯১৭তে বিশ্বজগতের গঠন কেমন, তা সাধারণ রিলেটিভিটি দিয়ে ব্যাখ্যাও করলেন। স্পেস টাইমের বক্রতা নিয়েও বললেন। বললেন বিরাট মাপের ভরের অস্তিত্ব আলোর গতিপথকেও বাঁকিয়ে দেবে। কিন্তু সবাই পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়ে যান, আইনস্টাইনকে আর নোবেল কমিটি পুরস্কার দিতে চাননা। এমন সময়, ১৯১৯ সালের ২৯ মে তারিখে আফ্রিকার পশ্চিম কূল থেকে একটি সূর্যগ্রহণ দেখতে গিয়ে স্যর আর্থার স্ট্যানলি এডিংটন (১৮৮২ – ১৯৪৪) দেখিয়ে দিলেন, আইনস্টাইন যা বলেছেন, তা একেবারেই নির্ভুল। গ্রহণে সৌর আলোকচাকতিটি চাঁদের আড়ালে ঢাকা। অন্ধকারে দেখা গেল সুদূরের তারার থেকে খসা আলো সৌরভরের প্রভাবে বেঁকে যাচ্ছে। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব আলোও কাটাতে পারে না, আইনস্টাইনের এই কথা হাতে কলমে প্রমাণ করে দিলেন আর্থার এডিংটন। ১৯২১ সালে আইনস্টাইন পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন।সংবাদমাধ্যমে তাঁর ও তাঁর তত্ত্বের ভূয়সী প্রশংসা লক্ষ করে পল ডিরাকের ইচ্ছা গেল ওই আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে কাজ করবেন। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ হল ভারাকর্ষণের মেট্রিক তত্ত্ব। আর এর অন্তর্বস্তু হল আইনস্টাইনের ফিল্ড ইকুয়েশন।

মহাজগতে যে পদার্থ ও বিকিরণ রয়েছে, তা স্পেস এবং সময়কে প্রভাবিত করে। ওই স্পেস ও সময়ের জ্যামিতিক বিন্যাসকেই আইনস্টাইনের ফিল্ড ইকুয়েশন বর্ণনা করে।

ডিরাক যে সময় আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে আকৃষ্ট হয়েছেন, তার প্রায় একশত বৎসর আগে ১৮২৮ সালে কার্ল ফ্রিডরিশ গাউস ( ৩০ এপ্রিল ১৭৭৭ – ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৫) লাতিন ভাষায় তাঁর রিমার্কেবল থিওরেম লিখেছিলেন। মোটের উপর তাতে বলা ছিল যে, একটি তলের বক্রতা তার উপরের পথগুলির দূরত্বের পরিমাপ করে নির্ধারণ করা যায়। গেওর্গ ফ্রিডরিশ বার্নহার্ড রীম্যান( ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৬ – ২০ জুলাই ১৮৬৬) অনেক বেশি ডাইমেনশনের বা বহুমাত্রিক স্পেসে বিকশিত করলেন। একে বলা হল ম্যানিফোল্ড। এখানে দূরত্বের সঙ্গে কোণও মাপা হল আর ওই সঙ্গে বক্রতার ধরনকেও ব্যাখ্যা করা হল। আলবার্ট আইনস্টাইন রীম্যানের এই তত্ত্বের ভিত্তিতে আরো অগ্রসর হলেন।

রীম্যানিয়ান জ্যামিতিক ধারণার সাহায্যে আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মূল গাণিতিক কাঠামো দাঁড় করালেন, আর সেই কাঠামোয় ভারাকর্ষণের বাস্তব ধারণাগুলি তিনি চাপালেন।

আইনস্টাইনের দেওয়া সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ধারণা নিউটনের দেওয়া ভারাকর্ষণের বৈশ্বিক ধারণাকে শুদ্ধতর ও বিকশিত করেছে। এর মাধ্যমে ভারাকর্ষণকে স্পেস এবং সময়, বা স্পেস ও সময়ের চতুর্মাত্রিক ধারণাকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত জ্যামিতিক ধারণা হিসেবে বিকশিত হল। সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে, স্পেস ও সময়ের যে বক্রতা, তা বিরাজমান পদার্থ ও বিকিরণের শক্তি ও ভরবেগের সঙ্গে সরাসরি ভাবে সম্পর্কিত।

ডিরাকের আগ্রহ ছিল আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে গবেষণা করবেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বিখ্যাত গবেষক ইবেনেজার কানিংহাম ( ৭ মে ১৮৮১ – ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭) এর অধীনে গবেষণা করবেন। কানিংহাম ছিলেন একজন ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ। ১৯০৪ সালে, যখন তিনি লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসেবে কাজ করছেন, সেই সময়ই তিনি হ্যারি বেটম্যানের সঙ্গে আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। ১৯০৭ সালে কানিংহাম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্ল পিয়ার্সনের সঙ্গে রিলেটিভিটি নিয়ে কাজ করেছেন। ১৯১৪ সালে কানিংহামের বই বেরোলো “দি প্রিন্সিপল অফ রিলেটিভিটি”। ১৯১৫ সালে বেরোলো রিলেটিভিটি অ্যাণ্ড ইলেকট্রন থিওরি। ১৯২১ সালে বেরিয়েছিল ইলেকট্রন থিওরি অ্যাণ্ড গ্রাভিটেশন। এই রকম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে তাঁর বইগুলি বিজ্ঞানীমহলে সাড়া ফেলেছিল। কিন্তু কানিংহামের অধীনে বহুসংখ্যক গবেষক ছাত্র কাজ করছিলেন। তাঁর পক্ষে নতুন করে আর কোনো ছাত্রের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব ছিল না। সেই কারণে পল ডিরাক র্যালফ ফাউলারের অধীনে গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন। র্যালফ হাওয়ার্ড ফাউলার (১৭ জানুয়ারি ১৮৮৯ – ২৮ জুলাই ১৯৪৪) ছিলেন কেমব্রিজের নামকরা তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী। তিনি নিজেও কেমব্রিজের ছাত্র, ১৯২০ সাল থেকে সেখানে গণিতের লেকচারার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর নিজস্ব গবেষণার বিষয় ছিল স্ট্যাটিসটিক্যাল বলবিদ্যা ও স্ট্যাটিসটিক্যাল পদার্থবিজ্ঞান। তিনি পরমাণুর কোয়ান্টাম তত্ত্বে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ১৯২৫ সালে ফাউলার রয়াল সোসাইটির ফেলো হিসাবে নির্বাচিত হন।

ফাউলারের অধীনে ডিরাকের গবেষণা শুরু হবার কয়েকটি মাসের মধ্যেই কোয়ান্টাম সমস্যা বিষয়ে ১৯২৪এর মে মাসে তাঁর প্রথম গবেষণাপত্রটি লিখে ফেললেন। এরপরে ১৯২৫ সালের গ্রীষ্মে হাইজেনবার্গের গবেষণাপত্র ডিরাকের হাতে পৌঁছায়। ওয়ার্নার কার্ল হাইজেনবার্গ (৫ ডিসেম্বর ১৯০১ – ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬) ছিলেন একজন জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী এবং সারা বিশ্বে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক পথিকৃৎ হিসাবে পরিচিত। হাইজেনবার্গ তাঁর অনিশ্চয়তা তত্ত্বের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৯২৭ সালে এই বিষয়ে তাঁর গবেষণাপত্র বেরিয়েছিল। ১৯৩২ সালে হাইজেনবার্গ কোয়ান্টাম মেকানিক্সে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। হাইজেনবার্গ ডিরাকের একেবারেই সমবয়সী ছিলেন। মাত্রই সাড়ে আট মাসের বড়। যেটা একেবারেই ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। ১৯২৫ এর গ্রীষ্মে যখন হাইজেনবার্গের গবেষণাপত্র ডিরাকের হাতে পৌঁছল, তখনও তা সামগ্রিক রূপ নিয়ে প্রকাশিত হতে দেরি আছে। ১৯২৭ এ তা বের হয়েছিল। ডিরাক হাইজেনবার্গের গবেষণাপত্রটি খুব খুঁটিয়ে পড়েছিলেন। একদিন গ্রামের পথে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করেই ডিরাক হাইজেনবার্গের কম্যুটেটর এর বীজগাণিতিক ধর্মগুলির তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিশেষ ভাবে অনুভব করেন। তাঁর সামনে পয়সন ব্রাকেটের অ্যানালজি পরিষ্কার হয়ে যায়। ডিরাক অনুধাবন করেন যে, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব হল কোয়ান্টাম মেক্যানিক্যাল অবজারভেবলসের নন কম্যুটেটিভিটি বিষয়ে একটি স্টেটমেন্ট। হাইজেনবার্গের গবেষণাপত্রের হাত ধরে ডিরাক পয়সন ব্রাকেটের সঙ্গে হ্যামিলটনিয়ান বলবিদ্যার যে সম্পর্ক তা অনুসরণ করে, হ্যামিলটনিয়ান বলবিদ্যার আদলে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার একটি সাধারণ গাণিতিক তত্ত্ব দাঁড় করালেন। এইসব ধারণায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল ডিরাকের নিজস্ব গবেষণাপত্র। ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যেই ডিরাক আরো চারটি গবেষণাপত্র খাড়া করে ফেললেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, পিএইচডি ডিগ্রির জন্য থিসিস জমা দেবার আগেই তিনি এগারোটি পেপার প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। ১৯২৬ সালে পিএইচডি ডিগ্রি পাওয়ার পরে তিনি কোপেনহেগেনে গিয়ে বিশ্ববিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী নীলস বোর এর সঙ্গে কাজ করতে যান। নীলস বোর (৭ অক্টোবর ১৮৮৫ – ১৮ নভেম্বর১৯৬২) কয়েকটি বছর আগে ১৯২২ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তার কিছুদিন আগে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২১ সালের ৩ মার্চ প্রতিষ্ঠা করেছেন ইনস্টিটিউট অফ থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স।

নীলস বোরের সঙ্গে কিছু কাজ করার পর ডিরাক চলে যান জার্মানির গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের। সেখানে রবার্ট ওপেনহাইমার, ম্যাক্স বর্ণ, জেমস ফ্র্যাঙ্ক, এবং রাশিয়ার বিজ্ঞানী ইগর ট্যাম এর সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হয়। এরপর ডিরাক নেদারল্যান্ডসের লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পল এহরেনফেস্ট এর আমন্ত্রণ পেয়ে কয়েকটি সপ্তাহের জন্য সেখানেও যান। এরপর তিনি কেমব্রিজে ফিরে আসেন। ১৯২৭ সালে তিনি কেমব্রিজে ফেলো নির্বাচিত হন। হাইজেনবার্গের গবেষণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ডিরাক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার গাণিতিক ও তাত্ত্বিক দিক নিয়ে কাজ করছিলেন। এইসঙ্গে পরমাণুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও ধর্মের বিষয়ে একের পর এক গবেষণা করে চলেছিলেন ডিরাক। সালটা ছিল ১৯২৮। ডিরাক লক্ষ করলেন আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার একটা যোগসূত্র রয়েছে। ওই সূত্রে গড়ে উঠল তাঁর বিখ্যাত স্পিন -১/২ ইকুয়েশন।

এই ডিরাক ইকুয়েশনের সাহায্যে ফের্মিয়ন কণাগুলির আচরণ বর্ণনা করা যায়। ডিরাকের ইকুয়েশনের পূর্বে গাণিতিক প্রশ্নে আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটা জল অচল পার্থক্য করা হত। এমনকি মনে করা হত যে আপেক্ষিকতাবাদ আর কোয়ান্টাম তত্ত্ব পরস্পরের বিপরীত মেরুতে রয়েছে। ডিরাকের গবেষণায় দুই আপাতবিরোধী তত্ত্বের একটা সমন্বয় ঘটে গেল।

আরউইন শ্রয়ডিঞ্জার ( ১২ আগস্ট ১৮৮৭ – ০৪ জানুয়ারি ১৯৬১) ১৯২৫ সালেই একটি ইকুয়েশনের ধারণা প্রস্তুত করেন। শ্রয়ডিঞ্জারের এই ইকুয়েশনটি একটি লিনিয়ার পারশিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। ধ্রুপদী বলবিদ্যায় আইজ্যাক নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের যে অবদান, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার জগতে শ্রয়ডিঞ্জারের ইকুয়েশন সেই অবদানের সঙ্গে তুলনীয়। ডিরাকের ইকুয়েশনের মাধ্যমে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে শ্রয়ডিঞ্জারের ইকুয়েশনের একটা মেলবন্ধন হয়। এই ১৯২৮ সালেই ডিরাকের বই “ইলেকট্রনের কোয়ান্টাম তত্ত্ব “প্রকাশিত হয়।

১৯৩০ সালে পল ডিরাক বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের চলন বিষয়ে একটি কোয়ান্টাম তত্ত্ব দাঁড় করান। এই তত্ত্বে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেন তিনি। এই নূতন কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে ডিরাক বলেন যে ইলেকট্রনের মতোই অবিকল সমান ভরের একটি কণা রয়েছে। তবে সেই কণার বৈদ্যুতিক আধান ইলেকট্রনের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ডিরাক এই বিপরীতধর্মী কণার ধারণা দিয়ে বলেছিলেন, এই নূতন কণাটি ইলেকট্রনের অ্যান্টিপার্টিকল, এবং এইপথেই অ্যান্টিম্যাটারের ধারণা এসে গেল।

ডিরাকের ধারণা মেনে গবেষণাগারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কার্ল ডি অ্যাণ্ডারসন দেখালেন যে অবিকল ইলেকট্রনের সমান ভরের কিন্তু বিপরীতধর্মী বৈদ্যুতিক আধানের কণা রয়েছে। এটি পজিট্রন।

রবার্ট অ্যাণ্ড্রুজ মিলিকানের ছাত্র কার্ল ডেভিড অ্যাণ্ডারসন ( ৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ – ১১ জানুয়ারি ১৯৯১) লক্ষ করেছিলেন তাঁর সহপাঠী চৈনিক পদার্থবিজ্ঞানী চাঙ ইয়াও চাও ( ২৭ জুন ১৯০২ – ২৮ মে ১৯৯৮) দুটি কণার মিলনে দুটিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গামারশ্মি নির্গত হচ্ছে এমন বলছেন। ১৯৩০ সালেই বিজ্ঞানী চাও এই কথা বলছেন। চাওয়ের ধারণা মাথায় রেখে বিজ্ঞানী কার্ল অ্যাণ্ডারসন ১৯৩১ সালে একটা ক্লাউড চেম্বারে ক্ষুদ্র কণার চলন সংক্রান্ত একটি ফটোগ্রাফ তোলেন।

অ্যাণ্ডারসনের তোলা সেই ফটোগ্রাফে দেখা যায় যে, একটি সীসার পাতের নিচ থেকে একটি ক্ষুদ্র কণা তাকে ভেদ করে চলে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র কণাটির চলনপথ একটি চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়। এতে বোঝা যায় যে ওই কণাটি ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট। এই আধানের ধনাত্মকতা ছাড়া পরিলক্ষিত কণাটির অন্য সকল বৈশিষ্ট্য, যথা ভর ইত্যাদি, সকলই ইলেকট্রনের অনুরূপ।

১৯৩০ সালেই পল ডিরাক “থিওরি অফ হোলস” নামে গবেষণাপত্র লিখেছিলেন। এই হোল তত্ত্বের সমর্থনে ইলেকট্রনের সমতুল্য অথচ বৈদ্যুতিক আধানের প্রশ্নে ধনাত্মক আধানসম্পন্ন কণার প্রয়োজন ছিল। অ্যাণ্ডারসনের ফটোগ্রাফ সেই প্রয়োজন মেটাল। ১৯৩২ সালে সায়েন্স নামে বিজ্ঞান পত্রিকায় অ্যাণ্ডারসনের গবেষণাপত্র “দি অ্যাপারেন্ট একজিসটেনস অফ ইজিলি ডিফলেকটেবল পজিটিভস” প্রকাশিত হল। এরপরও প্যাট্রিক এম এস ব্ল্যাকেট এবং জিউসেপ্পে অকিয়ালিনি, যৌথভাবে অ্যাণ্ডারসনের গবেষণার সূত্রে বিস্তারিত অনুসন্ধান ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটি গবেষণাপত্র লেখেন। তার নাম ছিল “সাম ফটোগ্রাফস অফ দি ট্র্যাকস অফ পেনিট্রেটিং রেডিয়েশন”। ব্ল্যাকেট ও অকিয়ালিনির এই যৌথ গবেষণাপত্র ১৯৩৪ সালে রয়্যাল সোসাইটির প্রসিডিংসে স্থান লাভ করে।

যাই হোক, গবেষণা করে পল ডিরাক ১৯৩৩ সালে আরউইন শ্রয়ডিঞ্জারের সঙ্গে যৌথভাবে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে নোবেলজয়ী হন।

পজিট্রন নিয়ে গবেষণা এরপরও সম্মান লাভ করেছে। কার্ল ডেভিড অ্যাণ্ডারসনের গবেষণা ১৯৩৬ সালে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ভিক্টর হেস এর সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করে।

ডিরাক তাঁর গাণিতিকবোধ থেকে ইলেকট্রনের বিপরীতধর্মী আধানসম্পন্ন অথচ অন্যান্য প্রশ্নে সমতুল্য কণার কথা ভেবেছিলেন।

সেই অর্থে এটা ভবিষ্যৎবাণীর মতোই। গণিতের ধারণার উপর দাঁড়িয়ে এটা জিনিসের সম্ভাব্যতা নিয়ে বলা। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, কণা নিয়ে পল ডিরাকের এই ভবিষ্যৎ বাণীটি কিন্তু শুধুমাত্র ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকার কথা নয়, পদার্থের আরো সব মৌলিক কণা উপাদানের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

প্রতিটি মৌলিক কণা বা পার্টিকলের একটি অ্যান্টিপার্টিকল থাকবে, তার ধরন ধারন হবে মূল কণার মতোই, কিন্তু আধান হবে বিপরীতধর্মী, এই হল ডিরাকের গবেষণাসূত্রে লব্ধ ধারণা।

এইভাবে অ্যান্টিম্যাটারের ধারণার একটা গাণিতিক ভিত্তি তৈরি হয়ে গেল।

১৯৩৩ সালে আরউইন শ্রয়ডিঞ্জারের সঙ্গে যৌথভাবে ডিরাককে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করার সময় বলা হল, পারমাণবিক তত্ত্বের গবেষণায় পদার্থের নূতন ধরনের সৃজনশীল রূপ অনুসন্ধানে সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯৩০ সালেই পল ডিরাকের আরও একটি বই “প্রিন্সিপলস অফ কোয়ান্টাম মেকানিকস” বেরিয়েছিল।

পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলি গড়ে তুলতে গণিতের অসামান্য অবদানের উল্লেখ করে ডিরাক বলেছিলেন, প্রকৃতির একটা বুনিয়াদি বৈশিষ্ট্য হল, যে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি গাণিতিক সূত্র দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। অবশ্যই এই উপলব্ধি করতে হলে আপনার গাণিতিকবোধ যথেষ্ট উচ্চস্তরের হতে হবে। আপনি ভেবে অবাক হতেই পারেন যে, কেন বিশ্বজগৎ এমনভাবে গণিতের নিয়ম মেনে তৈরি হল! আমাদের বর্তমান সময়ের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে আমরা শুধুমাত্র এটুকুই বলতে পারি যে, প্রকৃতি এভাবেই গড়ে উঠেছে, আর এটাই আমাদের মেনে নিতে হবে। আমরা গণিতে এখনো অবধি যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি, যৎসামান্যই করেছি ধরে নিন, ওর সাহায্যেই বিশ্বজগৎকে অতি সামান্য হলেও বুঝতে পারছি। আমরা গাণিতিক প্রশ্নে যতদূর অগ্রসর হতে পারব, তেমন তেমন ভাবে বিশ্বজগৎকে চিনতে জানতে ও বুঝতে পারব।

পদার্থবিজ্ঞানের চর্চায় গণিতের ভূমিকা নিয়ে পল ডিরাক আরো বলেছেন যে, একজন পদার্থবিদ প্রাকৃতিক ঘটনাবলী নিয়ে গবেষণা করার সময় কাজের অগ্রগতির জন্য দু ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। এক, খুব খুঁটিয়ে লক্ষ করা আর তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা। আর দুই, গাণিতিক যুক্তি দিয়ে ঘটনাটিকে আগাপাস্তলা বিচার করে দেখা।

প্রথম পথটা ধরে এগোলে পদার্থবিদের হাতে থাকবে কতকগুলি তথ্যের একটি ভাণ্ডার। আর গাণিতিক যুক্তি বিচারের পথে এগোলে, যে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা এখনো গবেষণাগারে হাতেকলমে করে দেখা হয়ে ওঠেনি, তেমন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল কী হতে পারে, তা অনুমান করা যায়। কেন যে গাণিতিক যুক্তিবিচারের পথে এ ধরনের অনুমান করা যায়, এবং কেনই বা তা বাস্তব ক্ষেত্রে বেশ কার্যকরী হয়ে থাকে, আর বেশ সাফল্যও পাওয়া যায়, তা সহজ কথায় ব্যাখ্যা করা দুরূহ।

গণিতের বিষয়ে গভীর বোধ থেকে ডিরাক আরো উচ্চারণ করেন, আপনি যদি যথেষ্ট সংবেদনশীল মানুষ হন, যদি গভীর শ্রদ্ধায় গণিতের জগতে আপনি নিজেকে সঁপে দেন, তাহলে বলব, এই গণিত জিনিসটা একেবারে হাতে ধরে আপনাকে সাফল্যের দুয়ারে পৌঁছে দেবে। আমার এমন একটা সময় গিয়েছে, যখন আমি গবেষণার ক্ষেত্রে ঠিক কিভাবে এগোবো, কিছুই বুঝে পাচ্ছিলাম না, তখন আমি ধৈর্য ধরে গণিতের চর্চায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলাম। তারপর একটা সময় বেশ বুঝতে পারলাম, গণিত স্বয়ং আমাকে হাতে করে ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। অভাবনীয় সব পথ ধরে আমাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে গণিত, আর নতুন নতুন ধারণার সিংহদুয়ার খুলে গিয়েছে। গণিত আমাকে চেতনার নতুন নতুন এলাকায় পৌঁছে দিয়েছে, একটা ভিত্তিভূমির উপরে দাঁড় করিয়ে নতুন নতুন বিষয় লক্ষ করতে শিখিয়েছে আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গড়তে সমর্থ করেছে।

গণিতের নিয়ম আর বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম অনুধাবন করতে গিয়ে পল ডিরাক বলেছেন, গণিতবিদ যখন গণিতচর্চা করেন, তিনি যেন একটা খেলার মধ্যে থাকেন যে খেলার নিয়মটা তিনি নিজেই আবিষ্কার করতে থাকেন। আর একজন পদার্থবিজ্ঞানী যখন পদার্থবিজ্ঞানের চর্চায় ব্যাপৃত থাকেন, তখন তিনি দেখতে পান তাঁর চর্চার নিয়মগুলি প্রকৃতি গুছিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যতই সময় কাটে, দিন যায়, এটা বেশ বুঝতে পারা যায় যে, গণিতবিদ যে নিয়মগুলি খুঁজে পান, সেগুলি আর প্রকৃতির হাতে বাছাই করা নিয়মগুলি অভিন্ন।

১৯৩০ সালেই ডিরাক রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। আর ১৯৩২ সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে লুকাসিয়ান অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত হন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লুকাসিয়ান অধ্যাপক পদটি অত্যন্ত সম্মানিত পদ। ১৬৬৩ সালে শিক্ষাপ্রাণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট সদস্য হেনরি লুকাস তাঁর মৃত্যুকালীন উইলের দ্বারা অর্থের আয়োজন করে এই পদ সৃষ্টি করেন। ১৬৬৪ সালের১৮ জানুয়ারি রাজা দ্বিতীয় চার্লসের হাতে তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। লুকাসিয়ান অধ্যাপক পদটি শিক্ষাক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ সম্মানিত পদ বলে পরিচিত। আইজ্যাক নিউটন তেত্রিশ বৎসর ধরে এই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। চার্লস ব্যাবেজ এই পদ এগারো বৎসর ধরে অলঙ্কৃত করেছিলেন। ডিরাক এই পদে ছিলেন সাঁইত্রিশ বৎসর ধরে। ১৯৬৯ সালে ডিরাক এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৩৯ সালে তিনি রয়্যাল মেডেল পেয়েছেন। ১৯৫২ সালে পেয়েছেন কোপলে মেডেল এবং ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক মেডেল। বিজ্ঞানী সমাজে এই পদকগুলির সম্মান বহু উচ্চে। ১৯৬৯ সালে ডিরাক রবার্ট ওপেনহাইমার স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন।

১৯২৫ সালের এই রকম এক নভেম্বরে তিনি তাঁর প্রথম দিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্রগুলি রচনা করেছিলেন। অর্থকষ্ট ও পারিবারিক সমস্যা অতিক্রম করে ডিরাকের সেই অধ্যবসায়কে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করি।