সাপ্তাহিক ধারাবাহিক কথা সাগরে কৌশিক চক্রবর্ত্তী (পর্ব – ১৮)

কলকাতার ছড়া

একজন স্থিরপ্রজ্ঞ মানুষকে নিয়েও একসময় এই শহর কলকাতার পথে পথে উঠেছিল ট্রোল। ঠেলায় উঠে ঢাকঢোল পিটিয়ে বাঙালী বলতো আর গাইতো-

“বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ’য়ে

সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।

কবে হবে এমন দিন প্রচার হবে এ আইন,

দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম

বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধূম

সধবাদের সঙ্গে যাবো বরণডালা মাথায় লয়ে।

আর কেন ভাবিস লো সই, ঈশ্বর দিয়াছেন সই

এবারে বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতিপ্রাপ্ত হই

রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন না কই সই,

লোক মুখে শুনে আমরা আছি লোক লাজ ভয়ে।

এমন দিন কবে হবে বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে

আভরণ পরিব সবে লোকে দেখবে তাই

আলোচাল কাঁচকলার মুখে দিয়ে ছাই”

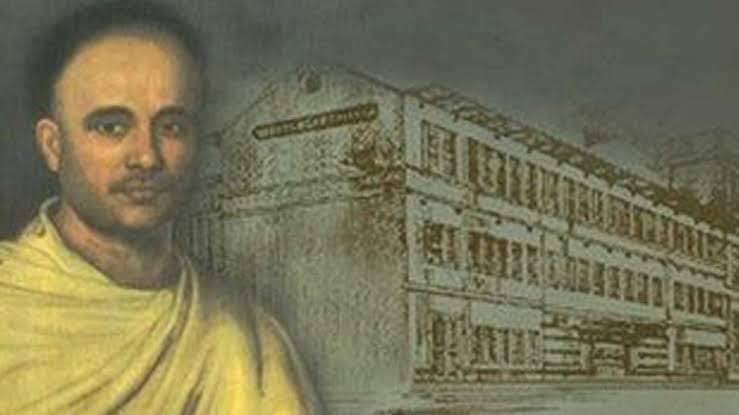

হ্যাঁ। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ি বীরসিংহ গ্রাম। সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রদত্ত পদবীতে ‘বিদ্যাসাগর’। স্বয়ং পরমহংসদেব বলেছিলেন – ‘কই গো। নদী নয়, নালা নয়, একেবারে সাগরে এসে পড়লুম।’ উত্তরে শুনেছিলেন – ‘তা এসেছই যখন, একটু নোনাজল নিয়েই যাও নাহয়’।

তখন হাজার অশান্তির মধ্যেই বিধবা বিবাহ নিয়ে লড়ে যাচ্ছেন ঈশ্বর। রীতিমতো চোখে চোখ রেখে লড়াই করছেন শোভাবাজারের রাজাবাহাদুর রাধাকান্ত দেব ও তাঁর দলবলের সঙ্গে। শাস্ত্রে নাকি বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু সাগরকে বাঁধবে সাধ্য কার? রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বেশ অগ্রণী ভূমিকা নিলেও বিধবার বিয়ে বলে কথা। তা মানতে কোথাও যেন বাধো বাধো ঠেকছে বৈকি। রক্ষণশীল শোভাবাজার রাজবাড়ী তখন উত্তাল। অনেক শাস্ত্র ঘেঁটে শেষে উপায় মিললো বটে। মিললো শাস্ত্রের ব্যাখ্যাও। পরাশর সংহীতা। কিন্তু মানছে কে? অথচ স্পষ্ট উল্লেখ বের করলেন ঈশ্বর৷ বিধবার পুনর্বিবাহের সংকেত। আর ঠেকায় কে! ১৮৫৪ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখেই ফেললেন বিধবা বিবাহ নিয়ে ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা’ শীর্ষকে। একদিকে ঈশ্বর আর অন্যদিকে রাজার তোষামোদীর দল। অতঃপর শুরু হল সই সংগ্রহ। গণসাক্ষর। রাজাবাহাদুর তিনশ সই জোগাড় করলে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বেথুন সাহেব ও সর্বোপরি বিদ্যাসাগরা করেন চারশো সই। ও, কথায় কথায় বলে রাখি, এই মদনমোহন তর্কালঙ্কারেরই দুই কন্যারত্ন ভুবনমালা ও কুন্দমালা ছিল দেশবরেণ্য বেথুন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের স্কুলের (এখন বেথুন স্কুল) প্রথম ছাত্রী। যাই হোক, বিধবা বিবাহের জন্য একেবারে উঠেপড়ে লাগলেন মেদিনীপুরের ঈশ্বর। তাঁর কাগজে প্রথম সই করলেন উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রী জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এরপর একে একে নবদ্বীপের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র, বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ ও আরও বহু সংস্কারমুক্ত চিন্তাশীল মানুষ। সুতরাং বাংলার গণ্যমান্য মানুষদের আবেদনে অতঃপর নড়েচড়ে বসলো ব্রিটিশ সরকার বাহাদুরও। আবেদনে সাড়া দিয়ে লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৬ সালে পাশ করলেন হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের আইন। ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন বা বেথুন সাহেবের সঙ্গে যৌথভাবে নারীশিক্ষামন্দির তৈরি করবার পর ১৮৫৭ সালে তিনি বর্ধমানেও তৈরি করলেন একটি মেয়েদের স্কুল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দেই বাংলায় বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫ টিতে। ১৮৬৪ সালে এই সংখ্যাটি হয় ২৮৮। সৌজন্যে সেই ঈশ্বরই। নিজে ধার করে স্কুলগুলিতে ফান্ডিং করে মেয়েদের হাতে তুলে দিতেন পড়ার বই। বেথুন সাহেবের সাহচর্যে তাঁর প্রায় একক ইচ্ছেতে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকলে বাধাও কম আসেনি বড় একটা। সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছড়া বেঁধে লিখলেন –

“আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো ব্রত ধর্ম কোর্তো সবে

একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে

যত ছুঁড়িগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে

এ বি শিখে, বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে

এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে

সব কাঁটাচামচে ধোরবে শেষে পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে

আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে পাবেই পাবেই দেখতে পাবে

এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।”

তবু থামেননি ঈশ্বর। থামানো যায় নি তাঁকে। আইন পাশ হবার পর বিদ্যাসাগরের প্রেরণায় শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা বিবাহের জন্য রাজি হবার পরে প্রকাশ্য রাস্তায় লাঞ্চিত হন। কিন্তু তাও থামানো যায়নি তাঁদের। বিধবা বিবাহ হয়েছিল। ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর কলকাতায় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হৈ হৈ করে বসেছিল বিয়ের বাসর। স্বয়ং বিদ্যাসাগর ছাড়াও সেদিন সেই ইতিহাসের সাক্ষী ছিলেন রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহের মত বরেণ্য মুক্তমনা ব্যক্তিরা। বর্ধমানের বাল-বিধবা কালীমতীর সাথে বিয়ে হয় শ্রীশচন্দ্রের। বলাই বাহুল্য, এই বিয়ের প্রায় সব খরচই উপযাচক হয়ে বহন করেছিলেন সেই রক্তমাংসের মানুষটাই। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।