রবিবারে রবি-বার – এ মৃদুল শ্রীমানী

মৃত্যুর নিপুণ শিল্প ১৮ (১-৪)

১| শাস্ত্র মানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে

পরিবর্তন ঘটানোর জন্য যাঁরা মানুষের সচেতন উদ্যোগের কথা ভাবেন, বিশেষ করে যাঁরা দিন বদলের দায়িত্বটা কোনো বিশ্বনিয়ন্তার হাতে নিশ্চিন্তে সঁপে দিয়ে বসে নেই, তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য সৃষ্টি খুঁটিয়ে পড়লে বহু তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান খুঁজে পাবেন। তারুণ্যের দিনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: ‘মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ/তোমার রচিত ছন্দে মহান বিশ্বের গীত/মর্ত্যের মৃত্তিকা হয়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে …/তোমারে শুনাব গীত এসেছি তাহারি লাগি..।’ এই লেখা ১৮৮১ সালের ( ১২৮৭ বঙ্গাব্দ)। তখন বয়স তাঁর মোটে কুড়ি। কিন্তু তখনই তাঁর অনুভব, নিজের কণ্ঠে বিশ্বনিয়ন্তাকে গান শোনাবার যোগ্যতা ও অধিকার তাঁর আছে। বাংলা ক্যালেণ্ডারের ১২৮৮ চৈত্র – ১২৮৯ পৌষ, এই সময়ে প্রভাতসংগীত লেখা চলছে। সেখানেই তিনি লিখলেন:

“আমি ঢালিব করুণাধারা,/ আমি ভাঙিব পাষাণকারা,..”। (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ) । খুব স্পষ্টতই এই “আমি” কোনো বিশ্বনিয়ন্তার ক্রীড়নক নয়। ‘নৈবেদ্য’-এর কবিতায় লিখেছিলেন, ‘ যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,/মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে/ ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা,/ উদভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা / নাহি চাহি নাথ।’ (অপ্রমত্ত)। লিখেছিলেন, দাও হস্তে তুলি/ নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,/তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহো/ রণগুরু!….ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন/ কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।।’ (দীক্ষা)। লিখলেন, ‘এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে/ চূর্ণ করি দূর করো।’ (ত্রাণ)। অসাধারণ কথাটা লিখলেন ‘ন্যায়দণ্ড’ কবিতায় – ‘তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে /অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের ‘পরে / দিয়েছ শাসনভার হে রাজাধিরাজ!…. যেন রাখি তব মান/ তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।’ এই জায়গাটাযছ এসেই বেশ বোঝা যাচ্ছে, বিশ্বনিয়ন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রচিত্তের দূরত্ব নামমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেননা তাঁর বিচারশালায় মানুষকে বিচারকের আসন গ্রহণ করতে হয়েছে। গীতাঞ্জলি পর্বে লিখেছিলেন ‘ধুলামন্দির’ কবিতা। সেখানে লিখেছিলেন ভজন পূজন সাধন আরাধনা এ সমস্তকে একপাশে সরিয়ে রেখে এক বিপুল কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হবার কথা।

প্রবীণ কবি পরিশেষ কাব্যগ্রন্থের ‘ধর্মমোহ’ কবিতায় বললেন:

“নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,

ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।

শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,

শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।”

বললেন,

“অনেক যুগের লজ্জা ও লাঞ্ছনা,

বর্বরতার বিকার বিড়ম্বনা

ধর্মের মাঝে আশ্রয় দিল যারা

আবর্জনায় রচে তারা নিজ কারা।”

এই কবিতার একেবারে শেষে বললেন,

“যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে

ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে —

ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,

এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই জ্ঞানস্পৃহা, আলোকমুখীনতা, তাঁকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে এক কঠোর প্রশ্নশীলতায়। এই প্রশ্নশীলতা তাঁকে দিয়ে অন্তিম সময়ের কবিতায় বলিয়েছে: “আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন-/সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,/ মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।।” ( রূপ-নারানের কূলে)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গভীর করে সত্যের কথা বলেন এই কবিতায়, সত্য যে কঠিন,/ কঠিনেরে ভালোবাসিলাম-/ সে কখনো করে না বঞ্চনা।”

২| আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে

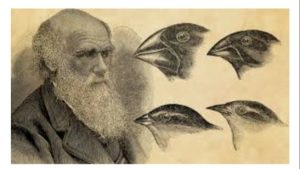

এই জীবন তোলপাড় করে সত্য সন্ধানের সূত্রে আমরা চার্লস রবার্ট ডারউইন ( ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮০৯ – ১৯ এপ্রিল ১৮৮২) এর কথা ভাবতে পারি। চার্লস রবার্ট ডারউইন প্রথম যৌবনে পারিবারিক অর্থব্যয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন সমুদ্র ভ্রমণে। তবে সেটা মোটেও শখের ভ্রমণ ছিল না। এই সমুদ্রযাত্রা ডারউইনের জীবনকে বদলে দেওয়া একটা ঘটনা। শুধু ডারউইনের নয়, সারা পৃথিবীর শিক্ষিত আর জিজ্ঞাসু, গ্রহিষ্ণু মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে দেওয়া একটা ঘটনা হয়ে উঠেছিল এই সমুদ্রযাত্রা।ডারউইনের এই সমুদ্রযাত্রাটা একটা সাধারণ ছেলের মধ্য থেকে একজন প্রতিভাধর যুগসৃষ্টিকারী বিজ্ঞানীকে বের করে আনল। যাত্রা শুরুর তারিখটা ছিল ২৭ ডিসেম্বর, ১৮৩১। জাহাজ ভেসেছিল ইংল্যাণ্ডের প্লিমাউথ সাউণ্ড বন্দর থেকে।

ছাব্বিশ বছর বয়সী ক্যাপটেন রবার্ট ফিটজরয়-এর সঙ্গী হয়েছিলেন বাইশ বছর বয়সী চার্লস রবার্ট ডারউইন। জাহাজের নাম ছিল এইচ এম এস বীগল।

সদ্যতারুণ্যে ডারউইন মেডিসিন নিয়ে পড়তে গিয়েছিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেটা ১৮২৫ সাল। মেডিসিন নিয়ে পড়তে গেলেও চার্লস মনের খুশিতে এতোল বেতোল পড়াশোনা ধরলেন। সদ্যোজাতা ধরণীর পাথুরে দেহটা কেমন করে গড়ে উঠল, আর কেন, কিভাবে সেই পাথর ঠাণ্ডা হতে হতে ভিতরে নানারকম রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলল, এ নিয়ে চার্লসের আগ্রহ ছিল।

এইসব নানা ধরনের জিনিস শেখার কাজে চার্লসের শিক্ষক ছিলেন জন এডমণ্ডস্টোন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষিণ আমেরিকান মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস। সে যুগে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে গোঁড়া খ্রিস্টান ধর্মের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু এডিনবরায় ওইরকম গোঁড়ামি ছিল না। কিছুটা হলেও মুক্তচিন্তার পরিসর ছিল। এখানে নবীন মনের চার্লসের উপর উঁচু ক্লাসের র্যাডিকাল বা প্রশ্নশীল, যুক্তিবাদী ছাত্ররা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

এই ছাত্রদের সংস্পর্শে এসে চার্লস শুনলেন, মানুষের মুখের গঠনের যে অ্যানাটমিগত বৈশিষ্ট্য, তাতে ঈশ্বরের কোনো অবদান নেই। এই ছাত্রেরা আরো বলাবলি করতেন যে, মানবমনের যে নানা রকম দিক, তার সবগুলিই জীবজন্তুর মধ্যেও দেখা যায়। আর একটি আলোচনাও সেখানে চলত যে, মানুষের খুলির ভিতর যে মগজ বা ঘিলু নামে রক্তমাংসে তৈরি জিনিসটা আছে, মানুষের মন হল তারই ক্রিয়ার ফল।

চার্লস তাঁর শিক্ষক জন এডমণ্ডস্টোনকে গভীরভাবে লক্ষ করেছিলেন। এই গুণী মানুষটিকে লক্ষ করে চার্লস ভাবতেন, ইনি কত না মানসিক বৈভবের অধিকারী, অথচ এঁকে একসময় ক্রীতদাসত্বের জীবন কাটাতে বাধ্য হতে হয়েছে। ঈশ্বর তো এঁকে দাস হিসেবে সৃষ্টি করেন নি, সভ্য মানুষ কুৎসিত নিয়মে এমন একজন গুণী মানুষকে দাস বানিয়েছে।

সমুদ্রযাত্রায় গিয়ে একসময় তিনি পৌঁছতে পারলেন গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে। এখানে দেখলেন, সামুদ্রিক ইগুয়ানা আর দৈত্যাকার কচ্ছপ, আর মকিং বার্ড, আর এখানেই এল ডারউইনের সেই বিখ্যাত ইউরেকা সময়, সেই অসামান্য দৃষ্টি উন্মোচন, এক নির্ঝরের তন্দ্রাভঙ্গ। একই অভিন্ন প্রজাতির পাখি দ্বীপভেদে আলাদা আলাদা খাদ্যাভ্যাসের দরুণ ঠোঁটের আলাদা আলাদা গড়ন পেয়েছে। ডারউইন যখন বাড়ি ফিরছেন, তখন তাঁর ৭৭০ পৃষ্ঠা ডায়েরি লেখা হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে রয়েছে আরো ১৭৫০ পৃষ্ঠা নোটস আর ৫৪৩৬ টি জীবজন্তুর দেহাবশেষ নিয়ে তৈরি ক্যাটালগ। এই ডায়েরিটিই বই হয়ে বেরোলো ১৮৩৯ সালে। নাম হল ‘দি ভয়েজ অফ দি বীগল’। সে বই বেশ আদর পেল। কিন্তু ডারউইন তাঁর জলযাত্রার ভিতরকথা, মর্মবাণী লিখলেন তাঁর ‘অরিজিন অফ স্পিসিস’ বইতে। এই বই লিখতে ডারউইন অনেকটা সময় নিয়েছিলেন বেশ খানিকটা ভেবেচিন্তে। কেননা, ইংল্যাণ্ডে সে সময় বেশ একটা টালমাটাল চলছিল। রাজশক্তি কার হাতে থাকবে সেই নিয়ে জটিলতা। ক্ষমতাশালী অ্যাংলিকান সম্প্রদায় গোঁড়া আর প্রাচীনপন্থী। তাঁরা স্থিতাবস্থার পক্ষে। এমন সময় ডারউইন যদি গলা উঁচু করে বলেন, ঈশ্বরের কোনো ক্ষমতাই নেই যে পৃথিবীর কলকাঠি নাড়াবেন, সে কাজটা করে প্রাকৃতিক শক্তি, যাকে বৈজ্ঞানিক পথে লক্ষ করা যায়, আর ব্যাখ্যাও করা যায়, তাহলে বিরাট তোলপাড় হয়ে যাবে। ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচার করে ডারউইনের মনে হয়েছিল তিনি যদি তথ্য প্রমাণ সহযোগে ঈশ্বরকে বেকার বানিয়ে পথে বসিয়ে দেন, শাণিত যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দেন যে, ঈশ্বরের হাতে কোনো কিছুই ছিল না, তাহলে সে কথার বিপুল সামাজিক অভিঘাত হবে।

আর ঠিক এই সময়েই চার্লস ব্যাবেজ, আর এক প্রতিভাধর চার্লস, এক বিখ্যাত গণিতবিদ, প্রথম কমপিউটার তৈরি করেছেন। নাম তার অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন। ব্যাবেজ এই সময় খ্যাতির শীর্ষে। আর কমপিউটার যন্ত্রের পরিকল্পক উদ্ভাবক হিসেবে ব্যাবেজ বলে বসলেন, ঈশ্বর হলেন সমগ্র বিশ্বজগতের প্রোগ্রামার বা পরিকল্পক ব্যবস্থাপক। এই পরিস্থিতিতে ডারউইনের মনে হয়েছিল, তাঁর ঈশ্বরবিরোধী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমাজে পেশ করলে বিরাট সংঘাত ও নিগ্রহের মুখোমুখি হতে হবে। তাই পর্যটন সেরে ঘরে ফেরার পর তেইশটা বছর সময় নিয়ে ১৮৫৯ সালের ২৪ নভেম্বর তারিখে প্রকাশ করেন ‘অরিজিন অফ স্পিসিস’ । লেখকের আশঙ্কা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছিল। অরিজিন অফ স্পিসিস বইটি বেরোনোর পর গালিগালাজ ও ব্যঙ্গের কোনো ঘাটতি ছিল না।

রবীন্দ্রনাথও নিজের চিন্তা ভাবনা ব্যক্ত করতে গিয়ে বিরুদ্ধতার মুখে পড়েছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ কাণ্ডে ভারতের বড় বড় রাজনৈতিক নেতা ইংরেজ শাসকের দাঁত নখের বহর দেখে মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন। এমনকি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মতো অত বড় মাপের নেতা, তীক্ষ্ণধী ব্যারিস্টারও রবীন্দ্রনাথকে সতর্ক করে বলেছিলেন, ব্রিটিশ সরকারের এই সাংঘাতিক দানবিক রূপের সামনে বিরোধিতা করা বোকামি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে পরামর্শ মানেননি। কাউকে পাশে না পেয়ে তিনি একাকী যেটুকু করতে পারেন, তা করে দেখিয়েছেন। প্রকাশ্য চিঠি লিখে ব্রিটিশ সরকারের অপকীর্তির কঠোর সমালোচনা করে নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। তার মূল্য তাঁকে কম দিতে হয়নি। ব্রিটিশ যোগসাজশে রবীন্দ্রনাথের বই বিক্রির উপরে আঘাত এসেছিল। বিদেশে বক্তৃতা করে বিশ্বভারতীর রসদ যোগাড় করতেন কবি। সে কাজেও নানা বিরুদ্ধতা করতে ছাড়েনি ব্রিটিশ সরকার। তবু রবীন্দ্রনাথ মাথা নত করেন নি। ইংরেজ যে ভারতকে বাস্তবে নিঃস্ব করে ছেড়েছে, স্পষ্ট ভাষায় সে কথা বলতে তিনি দ্বিধা করেন নি। অবশ্য অন্যায়ের প্রতিবাদে একক শক্তিতেও রুখে দাঁড়াবার মনোবল তাঁর ছিল। অনেক আগেই ১৯০৫ খৃস্টাব্দে তিনি লিখেছিলেন:

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।

একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে ॥

যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,

যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়–

তবে পরাণ খুলে

ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ॥

যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,

যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়–

তবে পথের কাঁটা

ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে ॥

যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,

যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে–

তবে বজ্রানলে

আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে ॥