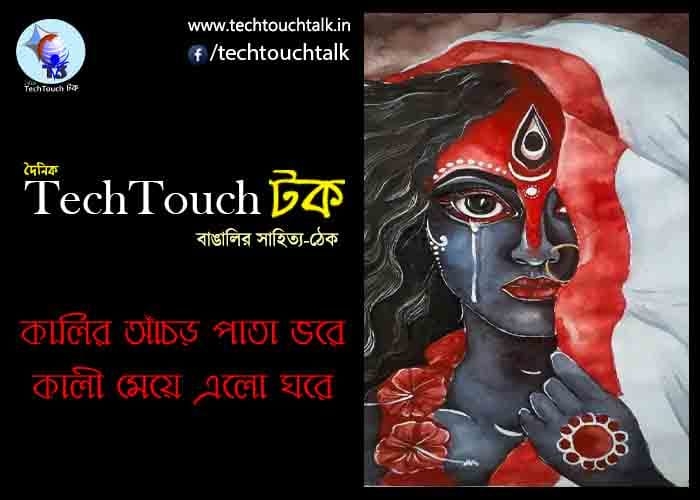

|| কালির আঁচড় পাতা ভরে কালী মেয়ে এলো ঘরে || T3 বিশেষ সংখ্যায় নবনীতা চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বরীকথা

নবদ্বীপের কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্যের মনে শান্তি নেই| সারা নবদ্বীপ তথা বাংলার সবাই তাঁকে একডাকে চেনে| পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ যিনি সমস্ত তন্ত্রের সার সংকলন করে রচনা করেছেন “বৃহৎ তন্ত্রসার”| সময় সপ্তদশ শতক| শ্রী চৈতন্যদেবের প্রয়াণের পর বৈষ্ণব ধর্মে এসেছে অনেক আবিলতা| অন্যদিকে শাক্ত ধর্মে তখন জোর কদমে চলছে তন্ত্র সাধনা| দেবী কালিকার রুদ্র রূপের পুজারি শাক্তরা, যে পূজায় নরবলি, কারণবারি প্রধান উপকরণ| বাংলার সাধারন মানুষেরা খানিকটা ভয়ে এড়িয়েই চলেন তাদের| পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দের মনে তাই শান্তি নেই| ‘বৃহৎ তন্ত্রসার’ রচনা করে তিনি তো শুদ্ধাচারে তন্ত্র সাধনাকে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন কিন্তু গৃহস্থের ঘরে ঘরে শক্তির আরাধনা প্রবর্তন করা খুব ই প্রয়োজন| দেবী কালিকার এই রুদ্ররূপে তা সম্ভব নয়| দরকার মঙ্গলময়ী শান্ত রূপ যে রূপে সাধারণ ভক্তরা দেবীর মধ্যে খুঁজে পাবেন মাতৃরূপ| কৃষ্ণানন্দ জানেন হৃদয়ের আকুতি, ভালোবাসা দিয়ে যে পূজা, ঈশ্বর সেখানে নিজেই নেমে আসেন ভক্তকুলের কাছে|

রাত অনেক হয়েছে| সাধারণত: নিত্যপূজা, তন্ত্র সাধনা করে তাঁর দেরীই হয় শয়নকক্ষে আসতে| কিন্তু আজকের ব্যাপারটা ভিন্ন| মধ্যযাম কখন পেরিয়ে গেছে কিন্তু তাঁর চোখের দুই পাতা এক হয়নি| শয্যায় এপাশ ওপাশ করতে করতে তিনি খালি ভেবে যাচ্ছেন কি সেই রূপ যে রূপে তন্ত্র সাধনার রুদ্ররূপা, করালবদনী দেবী কালিকা সাধারণ মানুষের মনে ভয়ের পরিবর্তে ভরসার, কল্যাণের,সাক্ষাৎ মাতৃরূপীতে পরিণত হন| “এবার সাকার রূপে দেখা দাও মা/মূর্তি গড়ে তোমার অর্চনা করি|” রাত্রির শেষ প্রহরে শ্রান্ত কৃষ্ণানন্দের দুই চোখ বুজে এলো| তিনি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখলেন| স্বপ্নের মধ্যে কে তাঁকে বলছেন” ঈশ্বর ভক্তদের মাঝেই আছেন| কাল প্রাত:কালে নিদ্রাভঙ্গ হলে সর্বপ্রথম যে নারীকে দেখবি, সেই রূপেই আমায় পুজো করবি” স্বপ্ন আচমকাই ভেঙ্গে গেল| কৃষ্ণানন্দ বিছানায় চকিতে উঠে বসলেন| তিনি কি ঘুমে না জাগরণে? আধো ঘুম আধো জাগরণে এ তিনি কি শুনলেন? হেমন্তের ভোরের ঠান্ডা হাওয়া তাঁকে স্পর্শ করে গেল| কৃষ্ণানন্দ উপলব্ধি করলেন তিনি দৈবাদেশ পেয়েছেন| তাই হবে, আর কোনো সংশয় নেই তাঁর মনে| কিন্তু এখন গঙ্গাস্নানের প্রয়োজন| প্রত্যহ ভোরে গঙ্গাস্নান দিয়ে শুরু হয় তাঁর দিবস|

বাড়ী থেকে বেরিয়ে গঙ্গা অভিমুখে হাঁটা শুরু করলেন| নবদ্বীপে যেখানে তাঁর বাড়ি গঙ্গা খুব বেশি দূর নয়| এইটুকু রাস্তা তিনি পদব্রজেই যান| পথের মাঝে পড়ল একটি গোপপল্লী| চতুর্দিকে গোময় ছড়ানো| হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল একটি নিম্নশ্রেণীর অল্পবয়সী ঘোর শ্যামবর্ণা বধূ নিবিষ্ট মনে গাছের গুঁড়িতে ঘুঁটে দিচ্ছে| পরনে খাটো বস্ত্র, একপিঠ আলুলায়িত কুন্তল, কনুই দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে সিঁদুর লেপ্টে গেছে| ডান পা সামনে বাড়িয়ে বাঁ হাতে একতাল গোবর নিয়ে ডান হাতে করে ছুঁড়ে ঘুঁটে দিচ্ছে সেই রমণী| কৃষ্ণানন্দ স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন| সেই দৈবাদেশ তাঁর স্মরণে এলো| সহসা সেই

গোপবধূ পিছন ফিরে পণ্ডিতমশাইকে দেখে হতচকিত হয়ে নিজেকে ঢাকার চেষ্টা করতেই তাঁর পরনের খাটো বস্ত্রটি গেল সরে| লজ্জায় জিভ কাটলেন সেই বধূ| কৃষ্ণানন্দ দেখলেন তাঁর ডাগর দুই চোখে এক অপরিসীম মায়া| তিনি বুঝলেন দেবী ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণা, আলুলায়িত কেশরাশি, ডানহাতে বরাভয়ের মুদ্রা আর বাম হাতে উদ্যত খড়্গ যা দিয়ে তিনি বিনাশ করবেন সব অশুভ শক্তিকে| দেবীর দুই চোখে মাতৃমায়া, কপালে লেপ্টানো সিঁদুর যেন তাঁর তৃতীয় নয়ন|

ঘোর কাটতে তিনি আর দেরী না করে গঙ্গাতীরে এসে তখন ই গঙ্গামাটি দিয়ে তৈরী করলেন তাঁর মানস প্রতিমা| তন্ত্র বিশারদ, সুপণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ এইবার প্রস্তুত হলেন এই নতুন রূপে বাংলার ঘরে ঘরে মাকালীর পূজার প্রচলন করতে| প্রতি বছর দীপান্বিতার অমাবস্যায় এই পূজার দিন স্থিরীকৃত হলো| কিন্তু সে তো অন্য গল্প| এক শাস্ত্রজ্ঞ ও তন্ত্র বিশারদ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের হাত ধরে এক নিম্নবর্ণের ঘরোয়া কর্মরত বধূ পেল দেবীর মাহাত্ম্য| বাংলার সপ্তদশ শতকের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে এই পদক্ষেপ নি:সন্দেহে সবার অজান্তেই এক আলোকবর্তিকা বয়ে আনল|